| Автор: | Стивенсон Р. Л. |

| Примечание: | Переводчик неизвестен |

| Категория: | Рассказ |

Преступник

- Да, - сказал торговец, - разные бывают случаи и ситуации, из которых мы извлекаем выгоду. Одни покупатели невежественны, и тогда мои знания приносят мне дивиденды. Другие - мошенники, - и тут он поднял свечу так, что свет от нее падал прямо на лицо посетителя, - и тогда, - продолжал он, - я зарабатываю на своей добродетели.

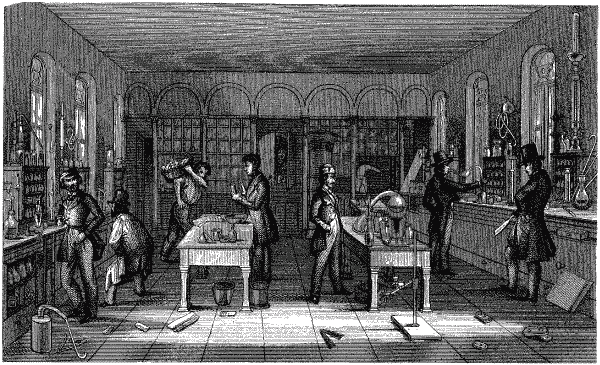

Маркхейм только что вошел в помещение с яркого дневного света улицы, и глаза его еще не привыкли к той смеси блеска и тьмы, которая царила в лавке. При многозначительных словах, произнесенных хозяином заведения, и из-за чрезмерной близости поднесенной к нему свечи он как-то болезненно замигал и отвернул лицо в сторону.

Торговец самодовольно захихикал.

- Вы приходите ко мне в первый день Рождества, - продолжал он, - когда, знаете ли, я один в доме, ставни в заведении закрыты, и я не собираюсь торговать. Ну что ж, вам придется заплатить за причиняемое беспокойство, вам придется заплатить за время, которое сейчас теряю с вами, вместо того чтобы заниматься подведением итогов в своей бухгалтерии. Вам придется, кроме того, заплатить за некую странность ваших манер, которую я сейчас наблюдаю. Я - олицетворение деликатности и никогда не задаю лишних и неудобных вопросов. Но, когда покупатель избегает смотреть мне прямо в глаза, ему приходится за это платить!

Торговец снова захихикал, а потом, заговорив своим обычным деловым тоном, хотя и с заметной ноткой иронии, продолжал:

- Конечно, вы, как обычно, можете дать определенный и ясный отчет, каким образом попала к вам в собственность вещь, которую вы сейчас желаете мне предложить. Опять из коллекции вашего дядюшки? Он выдающийся коллекционер, я должен заметить, сэр!

Маленький, бледнолицый, с покатыми плечами, владелец лавки стоял почти на цыпочках, глядя поверх своих очков в золотой оправе и покачивая головой, всем своим видом выказывая недоверие к гостю. Маркхейм, в свою очередь, бросил на него бесконечно жалостливый взгляд с легкой примесью ужаса.

- На этот раз, - проговорил он, - вы ошибаетесь. Я пришел не продавать, а покупать. У меня нет больше редкостных вещиц для продажи. Коллекция моего дяди иссякла. Но даже если бы она была еще цела, то, скорее, сегодня я что-нибудь к ней добавил бы, чем убавил, поскольку хорошо заработал на бирже. Пришел же я к вам по очень простому делу. Мне нужен рождественский подарок для дамы… - продолжал нежданный посетитель, становясь все более развязным и спокойным по мере того, как переходил к заранее подготовленной речи, - и я очень извиняюсь за то, что беспокою вас из-за такого пустяка. Но вчера я совсем забыл об этом, а сегодня за обедом я непременно должен поднести свой подарок. Как вы и сами прекрасно знаете, богатой невестой пренебрегать нельзя.

Последовала пауза, в течение которой торговец как будто с недоверием обдумывал слова молодого человека. Тиканье бесконечного множества часов, находившихся в набитой всякой любопытной всячиной лавке, и глухой шум экипажей, проезжавших по соседней людной улице, заполняли возникшую паузу.

- Что ж, сэр, - наконец проговорил торговец, - предположим, это так. В конце концов, вы мой постоянный клиент, и если, как вы говорите, вы можете надеяться на выгодную партию, я далек от того, чтобы мешать вам в этом. Вот, например, прехорошенький подарочек для дамы, - продолжал он, - ручное зеркальце… работа пятнадцатого века… Происходит из очень известной коллекции, но я не могу назвать имени его бывшего владельца в интересах клиента, уступившего мне его, который так же, как и вы, дорогой сэр, был племянником и единственным наследником выдающегося коллекционера.

Хозяин лавки, произнося эти слова своим сухим, язвительным голосом, нагнулся, чтобы достать зеркало со своего места. И, пока он нагибался, по Маркхейму словно пробежал разряд электрического тока - у него задергались руки и ноги, а на лице его отразилось множество бурных переживаний. Но это продолжалось считаные мгновения и почти тотчас прошло, не оставив после себя никаких следов, кроме едва заметного дрожания руки, в которой он теперь держал зеркало.

- Зеркало! - произнес он хрипло, потом немного помолчал и повторил уже отчетливее: - Зеркало? На Рождество? Что вы!

- А почему нет? - воскликнул коммерсант. - Почему зеркало не годится?

Маркхейм глядел на него с каким-то неопределенным выражением лица.

- Вы меня спрашиваете почему? Да сами посмотрите!.. Взгляните на него… сами взгляните на него. Вам приятно видеть, что в нем отражается? Нет? Ну вот, и мне… да и никому другому не понравится!

Маленький человечек отскочил было в сторону, когда Маркхейм так неожиданно поднес к его лицу зеркало, но теперь, убедившись, что ничего более страшного ему не угрожает, захихикал.

- Ваша будущая супруга, сэр, должно быть, немного обижена судьбой? - сказал он.

- Я спрашиваю у вас, - произнес Маркхейм, - рождественский подарок, а вы предлагаете мне это… это проклятое напоминание о годах, грехах и ошибках… эту ручную совесть. Что вы имели в виду? У вас была какая-нибудь задняя мысль? Объяснитесь же! Для вас будет лучше, если вы прямо мне скажете! Ну, расскажите мне о себе. Мне почему-то кажется, что вы, в сущности, очень добрый и щедрый человек.

Торговец внимательно посмотрел на своего собеседника. Странно, но Маркхейм как будто не смеялся: лицо его озарялось неким чувством, вроде жаждущей надежды, но иронии или насмешки в нем не было.

- Как, вы не добры, не милосердны? - вопросом на вопрос ответил посетитель. - Не добры, не милосердны, не благочестивы? У вас нет совести? Вы никого не любите? Вас никто не любит? Вы только загребаете деньги и прячете их в несгораемый шкаф? И это все? Господи боже мой, скажите, неужели дело обстоит именно так?

- Знаете что, я скажу вам, в чем дело… - начал было несколько резким тоном хозяин лавки, но потом снова захихикал. - Но, я вижу, вы женитесь по любви и недавно пили за здоровье своей невесты!

- А! - воскликнул Маркхейм со странным любопытством. - Вы сами тоже когда-то были влюблены, любили? Расскажите мне, как это было!

- Я? - воскликнул торговец. - Я был влюблен, любил? Да у меня никогда на это времени не было, точно так же, как и сегодня у меня нет времени выслушивать всю эту чепуху!.. Так вы берете зеркало?

- А куда нам спешить? - оживился Маркхейм. - Так приятно стоять здесь и беседовать с вами. Жизнь ведь коротка и ненадежна, потому я не стал бы отказываться ни от одного удовольствия… пусть даже такого скромного и незначительного, как это. Наоборот, скорее мы должны хвататься, хвататься за то малое, что выпадает нам на долю, хвататься, как человек за край утеса над пропастью. Когда вы об этом подумаете, то каждая секунда жизни начинает казаться утесом… утесом высотой в целую милю, достаточно высоким для того, чтобы мы, если с него сорвемся, превратились в бесформенную массу. Поэтому лучше побеседуем! Давайте поговорим друг о друге: зачем нам прятаться за этими масками? Будем откровенны друг с другом. Кто знает, быть может, мы станем друзьями?

- Я могу сказать вам только одно, - ответил торговец, - или покупайте скорее, что вам нужно, или убирайтесь вон из лавки.

- Верно, верно! - воскликнул гость. - Довольно глупостей! Ближе к делу. Покажите мне еще что-нибудь.

Хозяин лавки снова нагнулся, на этот раз - чтобы поставить зеркало на его место, на полку; когда он нагибался, жидкие, светлые волосы упали ему на лоб и закрыли глаза. Маркхейм приблизился, одну руку он держал в кармане пальто. Он вытянулся, глубоко вздохнул, набирая побольше воздуха в легкие. На лице его в это время отразились противоречивые переживания и чувства: ужас, страх и решимость, какое-то непреодолимое очарование и физическое отвращение; верхняя губа как-то жутко приподнялась, и из-под нее показались зубы.

- Вот, посмотрите, может быть, это подойдет? - проговорил коммерсант.

И тогда, как только лавочник начал распрямляться, Маркхейм набросился на него сзади. Длинный кинжал с узким, похожим на шило клинком сверкнул и упал. Торговец забился как курица, ударился виском о полку и рухнул на пол.

У часов в лавке было десятка два голосов - одни из них были величественные и медлительные, как подобало в их почтенном возрасте, другие - сварливые и торопливые. И все они смешанным хором тиканья отсчитывали секунды. Затем шаги быстро бегущего по мостовой мальчика на минуту заглушили эти более тихие голоса и вернули Маркхейма к действительности. Он в ужасе оглянулся. Свеча стояла на прилавке, и пламя ее зловеще колебалось на сквозняке; от этого ничтожного движения вся комната была наполнена бесшумной суматохой и колыхалась, словно море: качались высокие тени, вздымались и таяли, словно от чьего-то дыхания, густые пятна тьмы, лица на портретах и фарфоровые фигурки меняли свои очертания и переливались, как отражения на воде. Дверь в соседнюю комнату была раскрыта, и сквозь нее, словно указующий перст, врывался в наполненную тенями лавку луч дневного света.

Окинув все это блуждающим взором, охваченный ужасом Маркхейм перевел глаза на труп своей жертвы, туда, где на полу лежал хозяин лавки, съежившись и в то же время вытянув свои члены, невероятно маленький и куда ничтожнее, чем в жизни. В этом убогом, нищенском одеянии, в этой невзрачной позе торговец напоминал кучу опилок. Маркхейм сначала боялся взглянуть на него, а когда взглянул - перед его глазами предстало ничто. И все же, пока он глядел, эта куча старого платья и эта лужа крови словно заговорили с ним красноречивым языком. И он должен лежать на том месте, некому привести в действие волшебные пружины, некому управлять чудом передвижения - он должен лежать там, пока не будет обнаружен. Обнаружен! О! А тогда? Тогда это мертвое тело поднимет крик, который пронесется по всей Англии и наполнит мир эхом преследования. Да, мертвый или живой, но враг все еще был здесь.

«Время бежит… бежит», - подумал убийца. И первое слово застряло у него в сознании. Теперь, когда дело было сделано, время, завершившее свой бег для жертвы, становилось для преступника неизбежностью…

Эта мысль еще не успела покинуть его, как вдруг вначале одни, затем другие - одни гулкими голосами, словно колокола на соборной башне, другие тоненьким перезвоном, будто наигрывая прелюдию к вальсу, - начали бить часы… Было три часа пополудни.

Этот неожиданный взрыв стольких голосов в немой комнате ошеломил преступника. Он начал ходить взад-вперед по лавке, со свечой в руках, преследуемый движущимися тенями и напуганный до глубины души случайными отражениями. В многочисленных дорогих зеркалах - одни местных мастеров, другие родом из Венеции и Амстердама - он видел свое лицо, многократно повторенное, словно легион шпионов; он встречался взором с собственными глазами, и они как будто выдавали его, а звуки собственных шагов, как бы они ни были легки, нарушали и оскорбляли окружающую тишину. По мере того как он наполнял свои карманы, его мысли с мучительной настойчивостью обвиняли его в тысяче недоработок его плана. Он должен был выбрать более тихий час, должен был придумать и приготовить себе алиби, он должен был вести себя осторожнее: ему следовало только связать торговца и заткнуть ему рот, а не убивать его, следовало быть смелее и убить также служанку. Да и вообще все надо было сделать совсем иначе.

И Маркхейма охватило острое раскаяние, навязчивые мысли, беспрерывно работающие в стремлении изменить то, что уже неизменимо, придумать другой план, который теперь бесполезен, перестроить прошлое, в которое уже нельзя вернуться. В то же время прятавшиеся за этой активной мыслительной деятельностью жестокие страхи, словно шмыганье крыс по пустому чердаку, наполняли ужасом и беспокойством самые удаленные уголки его ума. Вот будто опускалась на его плечо тяжелая рука констебля - и, словно рыба на крючке, вздрагивали его натянутые нервы. Или вдруг перед ним быстрой чередой проносились видения скамьи подсудимых, тюрьмы, виселицы, черного гроба…

Страх перед людьми на улице предстал перед ним, словно осаждающая вражеская армия. «Не может быть, - подумал он, - чтобы какой-нибудь отзвук борьбы не донесся до их слуха и не возбудил любопытства». И теперь убийце мерещилось, что во всех окрестных домах неподвижно сидят, напряженно прислушиваясь, их обитатели - одинокие люди, вынужденные провести Рождество в одиночестве, лишь в обществе воспоминаний о славном прошлом, и теперь внезапно оторванные от этих размышлений. Счастливая семья, вдруг замолчавшая за столом, почтенная мать семейства со все еще приподнятым пальцем, горожане всех состояний, возрастов и настроений, но все у собственных очагов, прислушивающиеся, присматривающиеся, вьющие веревку, на которой его повесят.

Временами Маркхейму казалось, что он не может передвигаться достаточно тихо; случайно задетые высокие богемские бокалы издавали звон, который, казалось, исходил от большого колокола, и, устрашенный громкостью тиканья, он испытал огромное желание остановить все часы в комнате. А потом страхи снова изменили свое направление: молчание и тишина комнаты начали казаться ему источником опасности - вдруг это-то и привлечет и остановит прохожего. И тогда он начинал ходить более смело и громко возиться среди содержимого лавки, с нарочито вызывающим видом подражать движениям занятого человека, свободно занимающегося чем-то у себя дома.

Он теперь был настолько издерган всяческими страхами и опасениями, что в то время, когда часть его разума бодрствовала и была все еще начеку, другая трепетала на пороге сумасшествия. Особенно его тревожили образы, порожденные галлюцинациями: сосед, с бледным от ужаса лицом подслушивающий у окна; прохожий, остановленный страшным подозрением на тротуаре… Но эти в худшем случае могли только подозревать, знать же они не могли, ведь сквозь кирпичные стены и закрытые ставнями окна могут проникать только звуки. Но здесь, в самом доме, один ли он? Он знал, что один. Убийца ведь выследил, как служанка отправилась куда-то на свидание в своем жалком праздничном наряде; на каждой ленточке, в каждой улыбочке на ее лице было написано: «Свободна на целый день». Да, конечно, он один, и все же над головой, в гулкой пустоте верхней половины дома, Маркхейм как будто ясно различал чьи-то тихие шаги, он бесспорно ощущал, необъяснимо ощущал чье-то присутствие. Из комнаты в комнату, из угла в угол следовало его воображение за невидимым обитателем дома. То это было нечто безликое, но с глазами, способными видеть, то его собственная тень, то образ убитого им торговца, одушевленный ненавистью.

Временами, сделав над собой огромное усилие, он бросал взгляд на раскрытую дверь, которая до сих пор все еще притягивала его взор. Дом был высокий, слуховое окно под потолком - маленькое и пыльное, день - пасмурный и туманный. Свет едва проникал вниз, с трудом достигая нижнего этажа, и еле освещал порог лавки. А там, в этой зыбкой полоске призрачного света, даже скорее полумрака, не шевелится ли чья-то тень?

ужаса, взглянул на мертвеца. Но нет - тот лежал совершенно неподвижно. Он унесся далеко, туда, куда не могли уже долететь никакие стуки или крики; он погрузился на дно моря безмолвия, и имя его, которое прежде он сумел бы расслышать даже среди рева бури, теперь стало пустым звуком. Веселому джентльмену вскоре надоело колотить в дверь, и он ушел.

Этот случай словно послужил намеком поскорее покончить с тем, что Маркхейму еще оставалось сделать: поскорее удалиться из этого небезопасного места, погрузиться в бесконечную лондонскую толпу и добраться к вечеру в гавань безопасную и заведомо мирную - в постель. Вот уже объявился один посетитель, в любую минуту легко мог последовать и другой, более настойчивый. Совершив преступление, не собрать всех его плодов было бы глупо. Деньги - вот чем преступнику следовало немедленно заняться, а для этого он должен был отыскать ключи.

Маркхейм взглянул через плечо на раскрытую дверь, в проеме которой все еще таилась и дрожала тень, и без малейшего душевного содрогания, но с некоторым животным страхом приблизился к трупу своей жертвы. Он уже совсем утратил человеческий облик. Убитый лежал на полу, словно мешок, наполовину заполненный опилками, с разметавшимися руками и ногами, с согнутым вдвое туловищем. И все же сей бездушный предмет вызывал в преступнике отвращение и ужас. Маркхейм опасался, что эта ноша окажется для него весьма тяжелой.

ни было выражения, залила бледность, как во время глубокого сна или при обмороке, а один из висков был вымазан кровью - единственное неприятное для Маркхейма обстоятельство, которое тотчас заставило его унестись воспоминаниями к одному происшествию на ярмарке. Это случилось много лет назад в рыбачьей деревушке: пасмурный серый день, пронизывающий ветер, запруженная толпой улица, выкрики медных труб, буханье барабанов, гнусавый исполнитель баллад; мальчик, шныряющий взад-вперед в толпе, раздираемый страхом и любопытством. Это длилось до тех пор, пока, наконец, он не вынырнул из людского водоворота на главной площади, где стоял балаган с огромным щитом, облепленным со всех сторон плакатами, отвратительно нарисованными кричащими яркими красками, с изображениями знаменитых преступников Англии: Браунриг с ее сообщником, оба Маннинга с умерщвленным ими гостем, Уэр в мертвой хватке пятерни Тертелля и десятка два других известных злоумышленников. Мальчишке все было понятно и без слов.

Маркхейм снова ощутил себя тем маленьким мальчиком, оказавшимся в разгар ярмарки перед памятным щитом, и снова он глядел, с тем же самым чувством физического отвращения, на ужасные изображения, все еще оглушенный буханьем барабанов. В памяти воскресли несколько тактов мотива, услышанного в тот день, и впервые его охватила дрожь, у него закружилась голова, появилась слабость в ногах. Он сделал усилие над собой, чтобы немедленно побороть эти ощущения.

Он решил, что будет благоразумнее мужественно встретиться лицом к лицу со всеми этими призраками воображения, чем бежать от них. Для этого он смело и даже с неким вызовом посмотрел в лицо своей жертве, напрягая разум, чтобы как можно полнее осознать характер и значение своего преступления. Еще совсем недавно это лицо изменяло свое выражение вместе с каждым малейшим изменением настроения его владельца, эти бледные губы изрекали слова, это тело действовало, свободно управляемое жизненной энергией. И вот теперь его собственной рукой этот кусочек жизни был остановлен, как часовщик останавливает пальцем ход часов. Так рассуждал Маркхейм, но понапрасну. Он не мог вызвать в себе, даже принудительно, никаких угрызений совести. То самое сердце, трепетавшее и замиравшее перед изображениями жестоких преступлений, теперь оставалось холодным и безучастным перед злодеянием, совершенным в действительности. В лучшем случае убийца испытывал лишь слабое подобие жалости к человеку, у которого были все данные для того, чтобы превратить свою жизнь в сад наслаждений, но который никогда не жил, а теперь погиб. Но раскаяния в нем не было ни тени, ни проблеска…

Тогда, стряхнув с себя эти мысли, Маркхейм разыскал ключи и направился к открытой двери лавки. На дворе уже лил дождь, и звуки водяных потоков, хлещущих по крыше, изгнали тишину. Словно в пещере, сквозь стены которой просачивается струями сырость, во всех закоулках дома раздавалось бесконечное эхо, заполнявшее пространство и смешивавшееся с тиканьем многочисленных часов… А когда Маркхейм приблизился к двери, ему показалось, что он услышал, словно в ответ на свои осторожные шаги, шаги других ног, крадучись удалявшиеся от него вверх по лестнице. А в дверном проеме все еще покачивалась и трепетала тень. Маркхейм собрался с духом, напряг мышцы рук и закрыл-таки дверь.

Бледный, призрачный дневной свет слабо струился на голый пол и ступени лестницы, на отполированные рыцарские доспехи, стоявшие с алебардой в железной перчатке на площадке, на резьбу темного дерева, на картины в рамах, висевшие на желтых деревянных панелях обшивки стен. Так громко раздавался во всем доме шум дождя, что в ушах Маркхейма он начал распадаться на множество разных отдельных звуков. Шаги и вздохи, топот марширующих вдали полков, звон отсчитываемых монет, скрип осторожно раскрываемых дверей как будто смешивались со стуком капель о крышу и шумом воды, вырывающейся из водосточных труб.

над его головой; ему чудилось, что убитый пытается подняться на ноги в лавке, а когда он начал с большим усилием подниматься по лестнице, шаги быстро удалялись от него впереди и медленно крались за его спиной. «Если бы я только был глух, - думал он, - как спокойна была бы моя душа!» А потом, снова прислушиваясь со все обостряющимся вниманием, он благословлял себя за то недремлющее чувство, которое охраняло передовую линию его обороны и было верным часовым его жизни. Голова преступника не переставая поворачивалась из стороны в сторону; его глаза, едва ли не выскакивая из орбит, всматривались во все мельчайшие детали и бывали вознаграждены, когда им как будто удавалось заметить исчезающий хвост чего-то безымянного. Двадцать четыре ступени, которые вели на второй этаж, были двадцатью четырьмя муками ада.

На втором этаже двери были отворены; их было три - три, казалось, засады, истязающие его нервы, словно жерла наведенных пушек. Маркхейм чувствовал, что никогда больше не будет достаточно укрыт и защищен от наблюдательных человеческих глаз, и ему страшно захотелось сейчас оказаться дома, окруженным со всех сторон стенами, спрятаться под одеяло и стать невидимым для всех, кроме Бога. При мысли о Боге он призадумался, вспоминая рассказы о других убийцах и о страхе, который они будто бы испытывали перед небесным возмездием. Он по крайней мере этого страха не ощущал. Он боялся законов природы - как бы они в своем бесчувственном и безжалостном течении не сохранили какого-нибудь пагубного доказательства или следа его преступления. И в десятки раз больше, с каким-то робким суеверным страхом боялся он какого-нибудь перерыва в обычной последовательности событий, какой-нибудь капризной бестактности природы. Он вел свою игру, полагаясь на определенные законы, выводя, при этом тщательно все взвесив, последствия из причин. А что, если природа, как тот побежденный тиран, опрокинет шахматную доску, разобьет законы последовательности? Выпала же такая участь на долю Наполеона (так уверяют писатели), когда зима изменила время своего наступления. То же самое могло бы приключиться и с Маркхеймом: толстые, солидные стены могли бы вдруг сделаться прозрачными и обнаружить все его движения и действия, как открыты движения и действия пчел в стеклянном улье; крепкие доски могли бы податься под его ногами, словно зыбучие пески, и удержать его в своих тисках.

Да и много других, гораздо более вероятных случайностей могли бы погубить его. Если бы, например, сейчас обвалился дом и похоронил его рядом с трупом его жертвы? Или вдруг в соседнем доме вспыхнул бы пожар и к нему со всех сторон бросились бы пожарные? Этого он боялся: в некоторой степени это можно было бы назвать перстом Божьим, протянутым, чтобы покарать грешника. Но относительно самого Бога Маркхейм был спокоен. Он знал, что его поступок исключителен, не менее исключительны и побуждения, толкнувшие его на это, о чем Богу было известно. И в его, в отличие от человеческой, справедливости Маркхейм был уверен.

Когда он благополучно добрался до гостиной и закрыл за собой дверь, то сразу как будто освободился от всех своих страхов. В комнате почти не было ни какого-либо убранства, ни даже ковров, она была завалена огромными ящиками. Тут также стояло несколько больших трюмо, в которых Маркхейм видел себя в различных ракурсах, словно актер на сцене; много картин, в рамах и без рам, повернутых лицом к стенам; старинный дубовый буфет; шкафчик с инкрустациями и огромная старинная постель с балдахином и пологом. Окна раскрывались до самого пола, но, к счастью, нижние половинки ставен были закрыты, и это скрывало преступника от соседей. Маркхейм придвинул один из больших ящиков к шкафчику и начал подбирать ключи. Это была сложная и утомительная работа, кроме того, все его старания могли оказаться напрасными - в шкафчике, возможно, ничего и не было, - а время летело. Но напряжение и сосредоточенность, которых требовало его занятие, отрезвили его.

Краем глаза Маркхейм следил за дверью, временами даже прямо поглядывал на нее, словно комендант осажденной крепости, в очередной раз желающий удостовериться в несокрушимости и надежности своих укреплений. Он действительно был спокоен. Звук дождя на дворе казался ему естественным и приятным. Вскоре из дома напротив раздались звуки пианино, на котором играли псалом, и голоса многих детей подхватили слова и мотив. Как торжественна, как хороша была эта мелодия! Как свежи юные голоса! Маркхейм улыбался, прислушивался к ним, перебирая в то же время ключи, и мысли его заполнились соответствующими образами и картинами. Ему мерещились дети, идущие в церковь, торжественные звуки органа; дети в поле, купающиеся в ручье, бегающие по лугу, пускающие змеев по ветреному, покрытому тучами небу; а потом, на новой строфе псалма, мысли его снова вернулись к церкви, к сонливости летних воскресений, к высокому сладкому голосу пастора (преступник с улыбкой вспомнил о нем), к раскрашенным могильным памятникам времен короля Якова, к еле видным буквам десяти заповедей, вырезанных на алтаре.

весь дрожа. Медленно, степенно чьи-то шаги поднимались по лестнице, и вскоре на ручку двери легла чья-то рука, щелкнул замок, и дверь открылась.

От ужаса Маркхейм оцепенел. Кого и чего ожидать - он не знал: мертвец ли это, воскресший к жизни, или же официальные представители человеческого правосудия, или же какой-нибудь случайный свидетель, слепо ворвавшийся для того, чтобы отправить его на виселицу. Но, когда в щель чуть приоткрытой двери просунулась чья-то голова, окинула взглядом комнату, кивнула и улыбнулась ему, словно в дружеском приветствии, затем снова удалилась, и дверь закрылась - страх Маркхейма вырвался наружу в диком хриплом крике. При этом звуке посетитель снова показался на пороге.

- Вы меня звали? - спросил он приветливо, и с этими словами вошел в комнату и прикрыл за собой дверь.

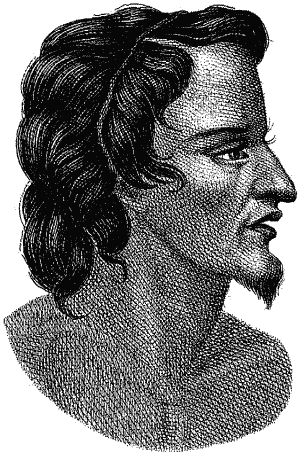

Маркхейм стоял и глядел на него во все глаза. Возможно, его взор заволокла какая-то пелена, но очертания новоприбывшего будто бы менялись и колебались, как и у тех идолов в покачивающемся свете свечи в лавке. Временами убийце казалось, что он узнает незнакомца, временами ему мерещилось, что тот даже похож на него самого. И каждый раз, словно клочок живого ужаса, в глубине его души просыпалось осознание, что это существо - не от земли и не от Бога.

И все же у незнакомца, когда он стоял и глядел с улыбкой на Маркхейма, вид был совершенно обычный. А когда он прибавил: «Вы, кажется, ищете деньги?» - в голосе его звучала самая обыкновенная будничная вежливость.

- Я должен предупредить вас, - продолжал посетитель, - что служанка простилась со своим возлюбленным раньше обыкновенного и скоро уже будет тут. Если она застанет мистера Маркхейма в этом доме, то о последствиях, думаю, мне нет нужды распространяться.

- Вы меня знаете? - воскликнул убийца.

- Вы давно пользуетесь моим особым расположением, - проговорил он. - Я за вами наблюдаю и часто пытался вам помочь.

- Кто и что я, - ответил незнакомец, - не может иметь влияния на услугу, которую я собираюсь вам оказать.

- Нет может! - возразил решительно Маркхейм. - И даже очень. Воспользоваться вашей помощью?! Нет! Никогда! Ни в коем случае! Вы меня еще не знаете. Слава богу, вы меня не знаете!

- Я вас знаю! - проговорил посетитель с какой-то добродушной строгостью или, скорее, твердостью. - Я вас знаю до самых потаенных глубин вашей души.

- Вы меня знаете?! - повторил Маркхейм. - Кто же может меня знать? Моя жизнь - пародия и клевета на меня самого. Я жил лишь для того, чтобы опровергнуть и оклеветать свое я. Все люди так делают. Все люди в действительности гораздо лучше, чем эта личина, которая душит их. Вы видите, как жизнь уводит, тащит каждого из них куда-то в сторону - словно ночные разбойники, схватившие свою жертву и закутавшие ее в плащ, чтобы скрыть от всех. Но если бы эти люди могли распоряжаться собой, если бы вы могли видеть их настоящие лица - они показались бы вам совершенно иными, они показались бы вам героями, святыми! Я хуже многих, мое «я» сильнее замаскировано и спрятано. То, что может меня оправдать, известно лишь мне и Богу. Но, будь у меня время, я мог бы открыть себя.

- Вам прежде всего! - воскликнул убийца. - Я предполагал, что вы умнее. Я думал, раз вы существуете, что вы окажетесь сердцеведом. А вы… вы намерены судить меня по моим поступкам. Только подумайте: по моим поступкам! Я родился и прожил свою жизнь в стране исполинов. Исполины таскали меня за руки с того самого мгновения, когда мать родила меня… исполины случайных обстоятельств. А вы хотите судить обо мне по моим поступкам. Но разве вы не можете заглянуть внутрь меня? Разве вы не понимаете, что зло, преступление мне противны, мерзки? Разве вы не можете прочесть внутри меня понятные письмена совести, не затуманенные никакой искусственной софистикой, но слишком часто остававшиеся без внимания? Разве вы не можете прочесть меня и понять, что я существо столь же обычное и заурядное, как и все человечество, - невольный грешник, невольный преступник?!

- Вы объяснили все с большим чувством, - последовал ответ, - но это меня совершенно не касается. Эти вопросы вне сферы моей компетенции, и мне решительно нет никакого дела, по каким побуждениям и по чьей воле вы свернули со своего пути, - лишь бы вы были вновь направлены на путь истинный. Но время бежит; служанка замешкалась, вглядываясь в лица окружающих, рассматривая плакаты на заборах, и все же понемногу приближается к дому. И помните, это почти то же самое, как если бы виселица сама шагала к вам по людным рождественским улицам. Хотите, чтобы я вам помог? Я, знающий все? Сказать вам, где лежат деньги?

- А какова будет ваша цена за эту услугу? - спросил Маркхейм.

- Я предлагаю вам эту услугу в виде рождественского подарка, - заявил незнакомец.

- Нет! - ответил он. - Я от вас ничего не возьму. Даже если бы я умирал от жажды и ваша рука протянула бы чашку с водой к моим губам, я нашел бы в себе силы отказаться. Возможно, это покажется вам странным и маловероятным, но я не сделаю ничего, что могло бы неразрывно связать меня со злом.

- Я не буду возражать, если вы покаетесь на смертном одре, - заметил посетитель.

- Потому что вы убеждены в бесполезности этого! - воскликнул Маркхейм.

- Я этого не говорил, - возразил пришелец. - Но я смотрю на вещи с другой точки зрения, и когда жизнь обрывается, мой интерес исчезает. Данный человек жил, чтобы служить мне, чтобы распространять ложные учения под видом религии или сеять плевелы на плодородной ниве, как это делаете вы, покорно подчиняясь минутной слабости. Когда же он приближается к моменту своего освобождения, он может оказать мне лишь единственную услугу - покаяться, умереть с улыбкой на устах и этим придать бодрость и надежду наиболее робким из оставшихся в живых моих последователей. Я не такой уж жестокий властелин. Испытайте меня. Примите мою помощь. Пользуйтесь всеми благами жизни, делайте что угодно, как вы до сих пор и делали. Пользуйтесь всем, не стесняясь, насыщайтесь, а когда начнет смеркаться и будет приближаться ночь, когда будет задернут занавес - я говорю вам ради вашего собственного утешения, - вы легко примиритесь со своей совестью и с Богом. Я сейчас только от такого смертного одра: комната была полна людей, которые искренне оплакивали умиравшего и прислушивались к его последним словам; и, взглянув на его лицо, которое до того было глухо к милосердию, я заметил на нем улыбку надежды.

украдкой проскользнуть в рай? Сердце мое исполняется негодования при одной мысли об этом. Так вот каково ваше, якобы основанное на опыте, мнение о человечестве? Или вы решаетесь предлагать мне такие низости лишь потому, что застали меня с руками, обагренными кровью? И неужели совершенное мною убийство настолько нечестиво, что оно может уничтожить последние оставшиеся во мне корни добра?

- Для меня убийство не представляется какой-нибудь исключительной категорией преступления, - ответил незнакомец. - Все преступления - убийства, точно так же, как и всякая жизнь - борьба. Я представляю себе человечество в виде кучи голодающих моряков на плоту, вырывающих сухие корки из рук голода и поедающих жизнь друг у друга. Я слежу за преступлениями и во всех них обнаруживаю, что конечным результатом бывает смерть; в моих глазах молоденькая хорошенькая девушка, перечащая матери с таким милым жеманством по такому пустому вопросу, как бал, точно так же запятнана человеческой кровью, как и убийца вроде вас. Я сказал, что слежу за преступлениями? Но я слежу и за добродетелями. Одни от других ни на волос не отличаются: и те и другие - лишь орудия для ангела смерти. Зло, ради которого я живу, заключается не в действиях, а в самом характере. Мне дорог дурной человек, а не дурной поступок, плоды которого, если бы мы сумели проследить их достаточно глубоко в пенящемся водовороте веков, могли бы оказаться куда более благословенными, чем плоды самых редчайших добродетелей. И я предлагаю помочь вам убежать отсюда и спастись не потому, что вы убили какого-то лавочника, а потому что вы - Маркхейм.

- Я раскрою перед вами свое сердце, - ответил Маркхейм. - Это преступление, на котором вы меня поймали, - мое последнее. Направляясь сюда, чтобы его совершить, я многому научился, да и само оно - урок, хороший урок. До сих пор я с отвращением, из-под палки должен был делать то, чего мне не хотелось. Я был рабом бедности, рабом подневольным, замученным. Бывают крепкие, здоровые добродетельные натуры, которые могут противостоять подобным искушениям. Моя натура не из таких: я вечно жаждал наслаждения. Но сегодня в результате этого моего поступка я приобретаю и предупреждение, и богатства, и власть, и новое желание быть самим собой. Во всех отношениях я становлюсь свободным действующим лицом в мире. Я начинаю видеть себя совершенно другим, изменившимся, эти руки становятся созидателями добра, это сердце успокаивается. Что-то из прошлого обволакивает меня: что-то из того, что мне снилось по воскресным вечерам под звуки церковного органа, из того, что я чувствовал и предвосхищал, когда проливал слезы над благородными книгами или беседовал, еще невинным ребенком, со своей матерью. Вот моя жизнь: я плутал и заблуждался в течение нескольких лет, но теперь я снова ясно вижу пристань, к которой должен плыть.

- Если не ошибаюсь, вы предполагали использовать эти деньги для игры на бирже? - заметил посетитель. - Насколько мне помнится, вы там уже проиграли несколько тысяч фунтов?

- Но половину я спрячу! - воскликнул Маркхейм.

- И эту половину вы проиграете! - возразил незнакомец.

Холодный пот выступил у Маркхейма на лбу.

- Ну и что же? - воскликнул он. - Допустим, я все проиграю, допустим, я снова стану нищим. Неужели одна половина моего «я», худшая, до конца дней моих будет господствовать над другой, лучшей? Добро и зло во мне одинаково сильны, они с одинаковым упорством тянут меня каждое в свою сторону. Я люблю не какое-нибудь одно из них, а оба в равной степени. Я способен на великие подвиги самопожертвования, мученичества, и, хотя я пал до такого преступления, как убийство, жалость вовсе не чужда моей душе. Я жалею бедных - кто лучше меня знает преследующие их испытания?

моей жизнью будут одни лишь пороки, а добро окажется безучастным, бездеятельным, словно какой-то ненужный балласт? О нет! Добро также может побуждать меня к совершению поступков…

Но посетитель поднял предостерегающе палец.

- Все эти тридцать шесть лет, которые вы прожили на земле, - проговорил он, - я следил, как шаг за шагом, через многие перемены своего духовного состояния и смены настроений вы медленно, но упорно опускались все ниже. Пятнадцать лет тому назад вы содрогнулись бы при одной мысли о краже. Три года тому назад вы побледнели бы при упоминании слова «убийство». А существует ли теперь в мире какое-нибудь преступление, какая-нибудь жестокость или подлость, от которой вы отшатнулись бы с отвращением? Пройдет еще пять лет, и я вас обличу в совершенном злодеянии. Вниз, вниз - вот куда лежит ваш путь. И ничто, кроме смерти, не в силах вас остановить.

- Это верно, - ответил глухо Маркхейм. - Я в некоторой степени поддался влиянию зла. Но так бывало и бывает со всеми: даже святые и те в процессе жизни становятся все менее разборчивыми и подпадают под неумолимое воздействие окружающей их среды.

- Я задам вам один простой вопрос, - продолжал незнакомец, - и по вашему ответу составлю ваш нравственный гороскоп. Во многих отношениях и во многих вопросах вы стали куда податливее, куда менее строги. Возможно, что так, собственно, и должно быть, и в этом вы правы; во всяком случае так бывает со всеми. Но, допустив это, скажите, хотя бы в самой пустячной мелочи, стали ли вы строже относиться к своему собственному поведению или вы пускаетесь во все тяжкие, не задумываясь о последствиях, отпустив поводья?

- В таком случае, - ответил незваный гость, - довольствуйтесь тем, каков вы есть, так как вы никогда не изменитесь к лучшему. И текст вашей роли на этой сцене под названием «жизнь» написан и запечатлен бесповоротно, раз и навсегда.

Маркхейм долго простоял, храня безмолвие, пока, наконец, посетитель не прервал молчание.

- Раз дело обстоит таким образом, - произнес он, - надеюсь, теперь вы позволите указать вам, где следует искать деньги?

- И спасение? - воскликнул преступник.

- Это правда, - признал Маркхейм. - И теперь я отчетливо представляю себе, как долг велит мне поступить. Я от души благодарю вас за преподанный урок. Глаза мои раскрылись, и я, наконец, вижу себя таким, каков есть на самом деле.

В этот момент по дому разнесся резкий дребезжащий звон, и незнакомец, будто ожидавший условного сигнала, сразу заговорил другим тоном:

- Это служанка! Она вернулась, как я вас уже предупреждал, и перед вами стоит еще одна трудная задача. Вы должны сказать ей, что ее хозяин заболел, должны впустить ее в дом, но при этом держать себя уверенно. Сохраняйте серьезное выражение лица - никаких улыбок, никаких переигрываний - и я обещаю вам успех. Как только девушка войдет и дверь за ней будет затворена, те же ловкость и быстрота, которые уже помогли вам избавиться от лавочника, устранят с вашего пути и эту последнюю опасность. А дальше в вашем распоряжении будет целый вечер, а если понадобится, и целая ночь, чтобы перерыть весь дом, найти все скрытые в нем сокровища и организовать свое бегство и спасение. Под маской опасности к вам идет помощь… Встаньте! Встряхнитесь, друг: ваша жизнь висит на волоске. Взбодритесь, поднимитесь и действуйте!

Маркхейм спокойно и пристально посмотрел на своего советчика.

Хотя я, как вы справедливо заметили, слепо повинуюсь всякому малейшему искушению, но тем не менее я все еще могу одним решительным движением поставить себя вне досягаемости всех и вся. Моя любовь к добру осуждена на бесплодие, может быть; и пусть это так и будет. Но во мне все еще живет ненависть ко злу, и в ней, к вашему горестному разочарованию, вы увидите, я почерпну и энергию, и решительность.

Черты лица незнакомца начали меняться, будто подверглись чудесному и прекрасному превращению: они словно смягчились и озарились ликованием, и, по мере того как они светлели, они все более блекли и истончались, пока совсем не растаяли. Но Маркхейм не остановился, чтобы проследить или объяснить себе эту метаморфозу. Он открыл дверь и очень тихо стал спускаться вниз, погрузившись в непростые размышления. Его прошлое пронеслось перед ним во всей своей неприглядности; он видел его таким, каким оно и было: безобразное и сумбурное, как сон, пестрое, как случайная смесь, - ярчайшая картина полного поражения. Жизнь - такая, какой он видел ее теперь, - уже его не привлекала, а на противоположном далеком берегу он видел тихую пристань для своей ладьи. Он остановился в коридоре и заглянул в лавку, где у трупа все еще горела свеча. Там царило жуткое безмолвие. И пока Маркхейм смотрел на открывшуюся его взору картину, в уме его роились мысли об убитом лавочнике. Но их бесцеремонно разогнал звонок у входной двери: он снова разразился нетерпеливым дребезжанием.

Убийца встретил служанку на пороге с неким подобием улыбки на застывшем лице.

- Сходите за полицией, - спокойно сказал он. - Я убил вашего хозяина.