| Автор: | Киплинг Д. Р. |

| Примечание: | Перевод И. Комаровой |

| Категории: | Рассказ, Сказка, Детская литература |

Вторая книга джунглей

КВИКВЕРН

(перевод И. Комаровой)

Те, кто живёт у Восточных Льдов, безвольны, как талый снег;За сахар и кофе сделают всё, что белый велит человек.А те, кто живёт у Западных Льдов, бранятся, воруют, лгут;Заезжим купцам продают меха - и душу свою продают.А те, кто кочуют у Южных Льдов, подачек ждут без стыда;Там женщины в бусах и лентах цветных, а в юртах мрак и нужда.Но есть ещё жители Древних Льдов - к ним белым заказан ход;Из рога нарвала копья у них - и это охотничий род!

- У него уже открылись глаза. Смотри!

- Положи его обратно в шкуру. Сильная вырастет собака. На четвертом месяце мы дадим ему имя.

- В честь кого? - спросила Аморак.

Кадлу обвёл глазами своё жилище - снеговую хижину, стены и потолок которой были обтянуты тюленьими шкурами, - и задержал взгляд на четырнадцатилетнем Котуко. Мальчик сидел на нарах, по ночам служивших постелью, и вырезал из моржовой кости пуговицу.

- Назови его в мою честь, - усмехнувшись, сказал Котуко. - Он скоро мне пригодится.

Кадлу улыбнулся в ответ, так что глаза его превратились в едва заметные щелочки - до того толстые у него были щеки, - и кивнул головой своей жене Аморак. Обычно злобная мамаша щенка жалобно заскулила, видя, что ей никак не добраться до своего детёныша, который копошился в меховом мешке, подвешенном для тепла прямо над горящим очагом - продолговатой каменной плошкой, налитой тюленьим жиром. Котуко вернулся к своему занятию, а Кадлу бросил моток собачьей упряжи в каморку, пристроенную к стене хины, стащил с себя тяжёлую охотничью одежду из оленьих шкур, положил её для просушки в сетку из китового уса, укреплённую над вторым очагом, и, усевшись рядом с Котуко, принялся строгать мёрзлый кусок тюленины в ожидании, пока Аморак подаст обычный обед - вареное мясо и кровяную похлёбку. Ранним утром он ушёл на охоту за восемь миль от посёлка и только недавно вернулся с хорошей добычей - тремя крупными ленями. Из низкого снегового лаза-коридора, через который попадали внутрь хижины, доносился визг и лязганье зубов: это собаки, освобождённые от упряжи, дрались за место потеплее.

Когда они чересчур расшумелись, Котуко не спеша спустился с нар и достал плетёный ременный бич, длиною в двадцать пять футов, с двадцатидюймовой рукояткой из упругого китового уса. С бичом в руках он нырнул в снеговой коридор, откуда сразу послышался такой отчаянный лай и возня, будто собаки хотели разорвать его на части; но это был всего-навсего обычный ритуал, вроде предобеденной молитвы. Когда мальчик, пробравшись сквозь коридор, выполз наружу, за ним высунулось с полдюжины косматых собачьих голов: звери жадно следили за каждым его движением. Котуко подошёл к высоким козлам, сооружённым из китовых челюстей - там подвешивалось мясо на корм собакам, - разрубил мёрзлую тушу на куски при помощи копья с широким наконечником и, с порцией мяса в одной руке и с бичом в другой, принялся оделять собак. Каждую он выкликал по имени - и горе той, что посмела бы сунуться не в очередь: её ждал молниеносный удар бича, способный вырвать изрядный клок шерсти вместе с кожей. На зов каждая собака отвечала рычаньем и лязгом зубов, хватала, давясь, свой кусок и бегом возвращалась на место, в коридор, а мальчик терпеливо стоял на снегу и в мерцающем свете полярного сияния вершил делёж по справедливости. Последним получил свою долю огромный чёрный пёс - вожак упряжки: ему Котуко кинул лишний кусок мяса и в придачу лишний раз щелкнул бичом у него над ухом.

- А, - произнёс Котуко, снова скручивая плеть. - У меня там над плошкой греется малыш, который будет лаять громче вас всех. Сарпок!

Он опять прополз по коридору, прямо поверх сбившихся в кучу собак, взял валёк из китового уса, который Аморак держала у входа в хижину, стряхнул снег со своей меховой одежды, постучал по шкурам над головой, чтобы сбить ледяные сосульки, которые накапливались в промежутке между этим подобием потолка и снежным куполом жилища, и снова, поджав ноги, примостился на нарах. Собаки храпели и поскуливали во сне, грудной младенец - младший брат Котуко - дрыгал ножками, ворочался и гулькал в меховом капюшоне на спине у Аморак, а мамаша новоокрещённого щенка лежала рядом с Котуко, глядя в сторону своего сокровища, которому было тепло и уютно в мешке из тюленьей шкуры над ярким жёлтым пламенем светильника. И все это происходил далеко-далеко на Севере[82] - за Лабрадором, за Гудзоновым проливом, где океанские течения несут с собою дрейфующие льды, севернее полуострова Мелвилл - даже севернее узкого пролива, который носит имя Фьюри-энд-Хекла[83], - на северном побережье Баффиновой Земли там, где над скованным льдом проливом Ланкастер возвышается круглый, как опрокинутая форма для пудинга, остров Байлот. Ещё дальше, за проливом Ланкастер, лежат острова, о которых мы мало что знаем, кроме разве названий - таких, как северный Девон или Элсмир; но и в этих краях, откуда рукой подать до Северного полюса, живёт немногочисленный местный народ.

Кадлу был инуит, иначе говоря - эскимос (это название звучит для нас привычнее), и его племя насчитывало всего десятка три людей; свою землю и самих себя они называли одним и тем же словом - Тунунирмиут, что в переводе означает «страна, которая лежит позади всего». На картах, примерно в тех местах, вы найдёте Нейви-Борд-Инлет, то есть пролив Морского Департамента, но инуитское название куда выразительнее, потому что их страна и вправду находится на самых задворках мира. Девять месяцев в году там только лёд да снег, да свирепые ветры-ураганы, а холода стоят такие, каких не может себе даже представить человек, если ему не доводилось видеть, как ртуть в термометре опускается хотя бы до нуля. Шесть месяцев из этих девяти кругом царит сплошная тьма, и это самое страшное. А в короткие три летних месяца морозы бывают только через день - но зато уж непременно каждую ночь! И всё-таки на южных склонах успевает немного подтаять снег, карликовые ивы робко выпускают пушистые почки, низкорослые растеньица заячьей капусты делают вид, что цветут, у берега обнажается полоса песка и крупной гальки, а над осевшим зернистым снегом выступают там и сям отполированные до блеска верхушки валунов и полосатых скал. Но всё это длится не более нескольких недель: скоро грозная зима опять сжимает сушу в своих тисках, а на взморье появляется лёд - и огромные ледяные глыбы теснятся, дробятся и трещат, и хрустят, пока наконец всё вокруг, от берега до глубокой воды, не застынет сплошным слоем льда толщиной в десять футов.

Зимою Кадлу отправлялся на охоту к дальнему краю «большого льда», выслеживая тюленей и убивая их в тот момент, когда они всплывали подышать в тюленьи лунки. Тюлень живёт и ловит рыбу в открытой морской воде, а в долгую зимнюю стужу ледяной покров может тянуться на многие десятки миль от побережья.

С приходом весны Кадлу и всё его племя откочевывали с тающего льда на сушу, и ставили там на скалистом берегу свои юрты из звериных шкур, и ловили в силки морскую птицу, и добывали молодых несмышлёных тюленей, вылезших погреться на солнышке. В летние месяцы они перебирались ещё дальше на юг, чтобы бить оленей и запасаться на весь год лососиной: этой рыбой кишели бесчисленные речки и озера Баффиновой Земли. А в сентябре или октябре они возвращались на север и ещё успевали поохотиться на мускусных быков[84]‚ прежде чем заняться своим главным зимним промыслом - добычей тюленей. Все эти сезонные кочёвки совершались на собаках - а сильная собачья упряжка пробегает по двадцать-тридцать миль в день, - либо по морю, вдоль побережья, в так называемых «женских» (то есть семейных) лодках - умиаках[85], где собаки и дети помещались в ногах у гребцов; и женщины пели свои эскимосские песни, пока лодка скользила от мыса к мысу по холодной прозрачной воде.

Всё, что особенно ценили тунунирмиуты, приходило к ним с юга - дерево для санных полозьев, железо для гарпунных наконечников, стальные ножи, жестяные котелки, в которых воду варить было гораздо удобнее, чем в допотопных посудинах из мыльного камня, кремень и огниво и даже спички, цветные ленты для женских кос, дешёвые зеркальца и красное сукно для оторочки праздничной Одежды. Торговля и обмен шли очень оживлённо: то, что добывал Кадлу - изжелта-белый витой нарвалий рог и зубы мускусного быка, ценившиеся не меньше жемчуга, - переходило к южным инуитам, а те в свою очередь торговали с экипажами китобойных судов или с миссионерскими постами вблизи залива Эксетер и у пролива Камберленд; цепочка эта тянулась все дальше и дальше, и не раз бывало так, что котелок, по случаю купленный корабельным поваром на индийском базаре, доживал свои дни над эскимосским очагом где-нибудь за Полярным кругом.

Кадлу был умелый охотник и, по инуитским представлениям, богач: у него было полно всякого добра - железные гарпуны, снеговые скребки, дротики для охоты на птицу и прочее снаряжение, которое облегчает жизнь в этих дальних, суровых краях; недаром он считался главою своего племени - его называли «человек, который всё знает по собственному опыту».

Но никакою особенной властью он не обладал, разве что время от времени мог посоветовать своим собратьям переменить место охоты; впрочем, Котуко иногда пользовался положением отца - правда, делал он это чисто по-эскимосски, с ленцой и как бы нехотя, - чтобы верховодить в мальчишеских играх, когда его сверстники гоняли мяч при лунном свете или выходили полюбоваться полярным сиянием, распевая свою особую Ребячью Песню.

Но в четырнадцать лет мальчик-инуит уже чувствует себя мужчиной, и Котуко наскучило ладить силки для песцов и куропаток да с утра до вечера помогать женщинам жевать тюленьи и оленьи шкуры (это лучший способ размягчить их), пока взрослые мужчины охотятся. Ему не терпелось побывать и в квагги - Песенном Доме, куда охотники сходились для совершения таинственных обрядов, где, как рассказывали, полагалось сидеть в темноте и где местный шаман - ангекок - наводил на всех священный ужас; там люди впадали в транс и слышали, как гремят по крыше копыта грозного Духа Оленя, - а если выставить наружу, в чёрную тьму, копьё, оно возвращалось назад обагрённое дымящейся кровью. Котуко мечтал о том времени, когда он будет иметь право кидать свои большие сапоги в сетку над очагом с усталым видом главы семейства, а вечерами, вместе с зашедшими на огонёк соседями-охотниками, играть в игру, похожую на рулетку, только сделанную из жестянки и гвоздя. Много ещё было такого, до чего ему хотелось поскорей дорасти, но взрослые только смеялись над ним и повторяли: «Погоди, сначала посиди в перевязке! Охотник не тот, кто бьёт, а тот, кто ждёт!» Но теперь, когда отец дал его имя отличному щенку, Котуко повеселел. Инуит не станет дарить сыну собаку и зря переводить добро, пока не убедится, что мальчик понимает толк в собачьей езде; сам же Котуко был более чем уверен, что знает про собак более чем достаточно.

Если бы его тёзка щенок от рожденья не был наделён железным здоровьем, он наверняка не выжил бы - так безбожно его перекармливали и так безжалостно гоняли. Котуко смастерил для щенка лёгкую упряжь с постромками и таскал его волоком по всей хижине, то и дело покрикивая: «Ауа! Я ауа! (Направо!)»‚ «(Налево!)», «Охаха! (Стой!)». Щенку это все чрезвычайно не нравилось, но домашняя тренировка была сущий пустяк по сравнению с тем, что ожидало его впереди. Настал день, когда щенка впервые запрягли в настоящие сани. Он ничего не понял, уселся на снег и стал теребить зубами постромки, которыми сбруя каждой собаки прикрепляется к питу - главному толстому ремню, привязанному к передку саней. Вдруг собаки рванули вперёд, сбив щенка с ног; длинные, тяжёлые сани проехались у него по спине и потащили за собой по снегу, а Котуко стоял и смеялся - смеялся до слез. Потом для щенка потянулись суровые дни ученичества, когда плеть свистела над ним, как ветер над ледяной пустыней, а товарищи по упряжке наперебой кусали его, потому что он делал всё не так и мешал им, и сбруя натирала ему кожу до крови, и ему уже не разрешали спать с хозяином, а выселили к собакам в снеговой коридор, и там ему приходилось довольствоваться самым плохим, холодным местом… Тяжко жилось в это время Щенку.

Учился и мальчик, так же усердно, как пёс, потому что управлять собачьей упряжкой - нелёгкая наука. Более слабых собак запрягают поближе к саням. У каждой отдельная сбруя; один ремень охватывает шею, ещё один пропускается под левой передней ногой, от третьего отходит постромка, а уж она соединяется с питу при помощи хитроумного приспособления вроде петли и пуговицы: его легко расстегнуть одним движением руки, мгновенно освободив тем самым нужную собаку. Такая надобность возникает сплошь и рядом, потому что у молодых, неопытных собак ремень часто попадает между задних ног и врезается в тело до кости. Кроме того, на бегу собакам иногда приходит охота пообщаться друг с другом, и они начинают перескакивать через главный ремень и запутывают постромки. Нередко вспыхивают драки, и после этого упряжь делается похожа на мокрую сеть, которую рыбак поленился распутать сразу и оставил лежать до утра. Поэтому погонщик должен неусыпно следить за порядком и вовремя пускать в ход ременный бич. Всякий мальчик-инуит щеголяет своим умением обращаться с бичом; но одно дело попасть в какую-то намеченную цель на снегу и совсем другое - на полном ходу перегнуться вперёд и нанести провинившейся собаке молниеносный и точный удар по спине, между лопаток. Если же вы грозно окликнете одну собаку, а хлестнёте по ошибке другую, обе немедленно затеют потасовку и начнут выяснять отношения - и вся упряжка остановится. А если вы едете с кем-то вдвоём и заговорите со своим спутником - или, наоборот, едете один и от скуки затянете песню, - все собаки тотчас притормозят, повернутся и усядутся на снег: им тоже хочется послушать. Раза два от бедняги Котуко убегала упряжка, потому что он забывал на остановке застопорить сани; а уж сколько он порвал и перепортил ремней и постромок, и сказать нельзя. Но наконец наступил день, когда ему доверили целую упряжку из восьми собак и лёгкие охотничьи нарты, и тогда он почувствовал себя уже совсем важной персоной. У него было храброе сердце и ловкие руки, и его упряжка мчалась с быстротой стаи гончих, так что гладкий тёмный лёд только дымился под полозьями саней. Он уезжал на охоту за много миль от дома, и когда добирался до мест, где водились тюлени, то отстёгивал от главного ремня постромку самой умной своей собаки - большого чёрного вожака - и отправлял его на поиски тюленьих лунок. Как только пёс подавал ему знак, Котуко переворачивал сани и поглубже загонял в снег пару отпиленных оленьих рогов, которые обычно торчат вверх, как ручки от детской колясочки[86]. Потом он осторожно, дюйм за дюймом, подползал к лунке и дожидался, когда тюлень всплывёт подышать. И тут он вонзал без промаха свой гарпун и за привязанный к нему трос из оленьих жил выволакивал убитого тюленя на лёд, а чёрный вожак помогал ему перетащить к саням тяжёлую тушу. При виде лакомой добычи у собак разгорались глаза, и они приходили в такое возбуждение, что Котуко еле успевал хлестать направо и налево бичом, который обжигал им морды, словно раскалённый прут, пока тюленья туша не застывала в камень. Только тогда он пускался в обратный путь, и это стоило немалого труда: надо было искусно лавировать, объезжая все неровности на льду, чтобы не опрокинуть нагруженные сани, и погонять собак, которые то и дело норовили остановиться и, пуская голодные слюни, пожирали глазами добычу. Наконец упряжка сворачивала на ровный, накатанный санный путь, который вёл прямиком в посёлок, и собаки с заливистым лаем ускоряли бег, пригнув головы и задрав кверху хвосты, и лёд звенел у них под ногами, а Котуко запевал Песнь Возвращающегося охотника - «Ан-гутиваун таина тау-на-не таи-на», и приветственные голоса провожали его от дома к дому под чёрным, усеянным звёздами небом.

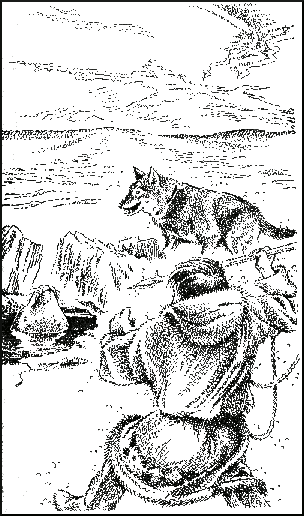

Когда Котуко-пёс вырос и вошёл в силу, он начал бороться за первенство в упряжке. Дрался он отважно и побивал всех соперников одного за другим, а как-то вечером, во время раздачи пищи, схватился с самим чёрным вожаком (Котуко-мальчик следил, чтобы бой вёлся честно) и перевёл его, так сказать, из первых скрипок во вторые. И тогда молодой пёс был повышен в должности; он получил право бежать во главе упряжки, на пять футов впереди остальных собак, он обязан был бдительно следить за порядком и пресекать грызню и драки, а за это ему был пожалован персональный длинный ремень и толстый, тяжёлый ошейник из витой медной проволоки. По особо торжественным дням его допускали в хижину и угощали варёным мясом, а иногда оставляли ночевать на нарах вместе с Котуко. Пёс отлично выслеживал тюленей; он умел отрезать от стада такого крупного зверя‚ как мускусный бык, и держать его на месте, пока не подоспеет охотник, забегая то с одной, то с другой стороны и покусывая быка за ноги. Более того, он показывал истинный верх доблести: шёл один на один против самого злобного хищника снеговых просторов - поджарого полярного волка, перед которым трепещут все собаки Севера. Хозяин и пёс - прочие ездовые были им не компания и в расчёт не брались - охотились вдвоём, изо дня в день, из ночи в ночь. Это была великолепная пара - коренастый мальчик, с головы до пят закутанный в меха, и свирепый, длинношёрстый, узкоглазый, белозубый рыжий зверь.

Все дела мужчины-инуита сводятся к тому, чтобы обеспечивать пропитанием себя и своё семейство. Женщины шьют одежду из шкур и время от времени помогают ловить силками дичь, но основную еду - а едят инуиты чудовищно много - должны добывать мужчины.

Если запасы пищи вдруг иссякнут, там, в ледяной пустыне, ни купить, ни занять, ни попросить не у кого. И тогда люди обречены на голодную смерть.

Но инуиты не думают о беде, пока она не постучится в дверь. И знакомое нам семейство - Кадлу, Котуко, Аморак и малыш, который барахтался в меховом капюшоне за спиной у матери и день-деньской жевал катышки из тюленьего жира, - жило дружно и счастливо, как любое другое семейство на свете. Природа наделила их спокойным, добрым нравом: инуит редко выходит из себя и никогда не поднимет руку на ребёнка; им незнакомы такие понятия, как ложь и воровство. Они довольствовались тем, что добывали себе хлеб насущный, вырывая его из нутра безнадёжной, безжалостной стужи, улыбались благодушными масляными улыбками, по вечерам рассказывали сказки о страшных, таинственных духах, наедались до отвала - и, проводя долгие дни у очага в жарко натопленной хижине за починкой одежды и охотничьей снасти, вполголоса тянули бесконечную песню: «Амна айя, айя амна, ах! ах!».

Но однажды настала страшная зима, когда все сразу обернулось против них. В тот год, после обычной летней ловли лосося, племя тунунирмиутов облюбовало себе стоянку к северу от острова Байлот, и все принялись строить жилища, дожидаясь, когда море окончательно замёрзнет и придёт пора возобновить охоту на тюленя. Однако осень выдалась ранняя и непогожая. Весь сентябрь дули штормовые ветры; они взламывали новый гладкий лёд в тех местах, где он был не толще пяти футов, и гнали его на сушу, и вскоре к северу от посёлка вырос гигантский барьер в добрых два десятка миль шириной - беспорядочное нагромождение торосов, ледяных глыб и острых, как иглы, обломков, пробраться через которые на санях было немыслимо. Вдобавок край большого льда, где зимой тюлени ловят рыбу, оказался ещё миль на двадцать севернее этой ледяной преграды и был недосягаем для охотников. Пожалуй, тунунирмиуты могли бы ещё кое-как протянуть зиму, имея запас мороженой лососины и тюленьего жира и пробавляясь мелкой дичью, попадавшейся в силки, если бы у них не появились нахлебники. В декабре один охотник набрёл на незнакомый тупик - юрту из шкур, где лежали три полумёртвые от голода женщины и девочка-подросток. Оказалось, что все они с самого дальнего Севера, что их мужчины приплыли сюда ещё осенью в лёгких охотничьих лодках-каяках, и во время погони за длиннорогим нарвалом эти лодки затёрло во льдах. Что оставалось Кадлу? Он мог только разместить женщин по домам своих соплеменников: ни один инуит не откажет чужаку в крове пище, ибо знает, что в любой день и его может постичь беда. Аморак взяла к себе в помощницы девочку-северянку, которой на вид было лет четырнадцать. Покрой её островерхого капюшона и ромбовидный узор, украшавший её сапоги из белой оленьей кожи, выдавали в ней уроженку острова Элсмир. Она в жизни не видывала ни жестяных котлов для еды, ни саней на деревянных полозьях. Но обоим Котуко - и мальчику, и псу - она пришлась по душе.

Двое лучших охотников племени вышли из строя - они получили тяжёлые увечья во время схватки с мускусным быком, и таким образом на плечи остальных легло ещё больше работы. Каждый день Котуко запрягал в свои лёгкие нарты шесть-семь самых сильных собак и трогался в путь. Он до боли в глазах вглядывался в ледяные просторы, стараясь отыскать хоть кусочек ровного льда, где тюлень мог бы выскрести лунку. А Котуко-пёс между тем рыскал по всей окрестности, и если случалось учуять тюленью лунку далеко, мили за три до места, где находился хозяин, то в мёртвой зимней тишине Котуко-мальчик слышал Сдавленное возбуждённое повизгиванье так же отчётливо, как если бы пёс был у него под боком. Добравшись до лунки, мальчик сооружал из снега временное укрытие, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от лютого ветра, и просиживал там по десять, двенадцать, а то и двадцать часов, подстерегая момент, когда тюлень всплывает подышать, и не спуская глаз с особой метки, которую охотник всегда ставит у полыньи, чтобы верней метнуть гарпун. Под себя он подстилал тюленью шкуру, а ноги стягивал особой ременной перевязкой, которой, если вы помните, пугали Котуко старые охотники. Называется она тутареанг и служит вот для чего: во время многочасового ожидания вы можете непроизвольно пошевелить или дёрнуть ногой, а тюлень необычайно чуток, и малейшего шороха достаточно, чтобы его спугнуть; перевязка же обеспечивает полную неподвижность. Хотя само по себе сидение в засаде вроде бы не требует особой отваги, вы, я думаю, поймёте, почему инуиты считают, что сидеть по многу часов со связанными ногами на сорокаградусном морозе - это самый тяжёлый труд, который выпадает им на долю. Когда тюлень бывал наконец убит, Котуко-пёс стремглав нёсся к хозяину, волоча за собой постромки, и помогал перетащить тушу к саням, где лежали, спасаясь от ветра за ближайшим торосом, остальные собаки, измученные и голодные.

а на корм собакам Аморак пустила остатки шкур, которыми летом обтягивали юрты и которые на всякий случай хранились в хижине под нарами; и от такой еды собаки выли не переставая и даже ночью, проснувшись, поднимали вой. О том, что голод на пороге, можно было судить по огню в очагах. В хорошие времена, когда жира бывало вдоволь, маслянистое пламя в каменных корытцах горело весело и жарко, вздымаясь вверх чуть ли не на два фута. Теперь оно поднималось всего на каких-нибудь дюймов шесть: Аморак неусыпно следила за моховой светильней и приминала её рукой, если огонь ненароком разгорался ярче, чем следует, а все семейство с тревогой наблюдало за её движениями. Инуиты пуще смерти боятся темноты: их и так по полгода кряду окружает кромешный мрак, а когда свет начинает тускнеть и в жилищах, в их сердца вселяется страх и рассудок приходит в смятение.

Но худшее было ещё впереди.

плотная, как навалившийся на дверь снежный сугроб, - и люди начинали слышать, как пульсирует в их ушных перепонках кровь, - и стук собственных сердец казался им таким же громким, как дробь шаманских барабанов, разносящаяся над снежной равниной. Однажды ночью Котуко-пёс, который весь день в упряжке был необычайно угрюм, как-то странно подпрыгнул и ткнулся мордой в колени спящему Котуко. Мальчик потрепал пса по шее, но тот продолжал слепо тыкаться вперёд, просительно виляя хвостом. Проснулся и Кадлу; он взял в ладони тяжёлую косматую голову, похожую на волчью, взглянул в остекленевшие глаза. Пёс дрожал и поскуливал, словно от страха. Потом шерсть у него на загривке ощетинилась, он заворчал, как если бы почуял у дверей чужака, - и вдруг залился радостным лаем и стал кататься по полу, покусывая сапоги хозяина, будто несмышлёный щенок.

- Что это с ним? - спросил Котуко, которому отчего-то сделалось не по себе.

- Это хворь, - ответил Кадлу. - Собачья хворь.

Котуко-пёс задрал голову и жалобно завыл.

- Я такого никогда не видел. Что будет дальше? - сказал Котуко.

в стороны, давая ему дорогу. Выскочив наружу, пёс яростно залаял, словно взял след крупного зверя, и, нелепо подпрыгивая на бегу, скрылся из виду. Он не заболел бешенством, которое иначе называется водобоязнью: он просто-напросто сошёл с ума[87]. Голод, стужа, а главное - мрак привели к тому, что пёс потерял рассудок. Стоит захворать кому-то из упряжки - и болезнь начнёт распространяться неудержимо, как лесной пожар. На другой день опасные признаки появились ещё у одной собаки: она начала кусаться и биться в постромках, и Котуко тут же прикончил её. Немного погодя большой чёрный пёс, бывший вожак, вдруг залаял: ему почудилось, будто он напал на след оленя; но когда его отстегнули от главного ремня, он яростно кинулся на ближайший торос с намереньем вцепиться ему в горло - и, по примеру молодого вожака, тоже удрал, унося на спине свою сбрую. После этого собак запрягать перестали. Собаки могли понадобиться для другого, и они это знали; и хотя хозяева держали их на привязи и кормили из рук, в собачьих глазах явственно читались страх и отчаяние. К тому же старые женщины принялись пугать всех сказками о призраках и объявили, что им уже являлись духи охотников, погибших прошей осенью, и что духи эти предрекали всевозможные беды и напасти.

Котуко больше всего страдал от потери любимой собаки, потому что инуиты, хотя едят они чудовищно много, умеют и подолгу голодать. Но нехватка пищи, темнота и постоянное пребывание на морозе подорвали силы мальчика; ему стали слышаться какие-то загадочные голоса и мерещиться люди, которых на самом деле не было. Как-то вечером, после бесплодного десятичасового сидения в засаде, Котуко выпутался из перевязки и, пошатываясь, побрёл обратно к дому. Голова у него кружилась, и, боясь потерять сознание, он прислонился спиной к большому валуну. Камень чуть держался на остром ледяном выступе, и когда его зыбкое равновесие нарушилось, грохнулся вниз, так мальчик едва успел отскочить, и с пронзительным скрежетом покатился по льду. Этого было достаточно. Котуко с детства внушили веру в то, что в каждом камне - особенно большом - живёт его хозяин, инуа, которого эскимосы представляют обычно в виде одноглазого женоподобного существа - торнакторнак надумает помочь человеку, она покатит свой каменный дом ему вслед и спросит, согласен ли он на её покровительство. (Летом, когда лёд тает, крупные и мелкие валуны, лишившись опоры, срываются с места и перекатываются во всех направлениях - поэтому легко понять, откуда взялась легенда о «живых камнях».) В ушах у Котуко, как и весь предыдущий день, стучала кровь, а он решил, что слышит голос духа камня. Пока он добирался до дому, он окончательно уверился, что имел длинную беседу с торнак, а поскольку все его родичи допускали такую возможность, возражать ему никто не стал.

«Я выйду, я выйду из каменного дома, я выйду на снег!» - кричал Котуко, подавшись вперёд и обводя еле освещённую хижину запавшими глазами. - Она сказала: «Я поведу тебя». Она сказала: «Я покажу тебе хорошие тюленьи места». Завтра я отправляюсь. Торнак поведёт меня.

Тут в хижину вошёл

- Торнаит (духи камней) знают, куда вести. Иди за ними и добудь для нас еды, - решил шаман.

Девочка-северянка, которая жила в доме Кадлу, все последние дни лежала у очага. Она совсем мало ела, а говорила и того меньше. Но когда на другое утро родители снарядили для Котуко небольшие сани и погрузили в них его охотничью снасть, а в придачу столько мороженого мяса и жира, сколько могли уделить из своих скудных запасов, девочка вышла из хижины и храбро взялась за лямку саней.

- Твой дом - мой дом, - объявила она, шагая плечом к плечу с Котуко в непроглядной тьме полярной ночи, а сани на полозьях из мороженой кости скрипели и подпрыгивали позади.

Седна в инуитских поверьях - владычица преисподней; считается, что каждый человек после смерти ровно год обязан пробыть в её страшном подземном царстве: только тогда он попадёт в Квадлипармиут - Блаженный Край, где не бывает морозов и где самые жирные олени прибегают к вам по первому зову.

Жители посёлка кричали друг другу:

- Духи камней говорили с Котуко. Они покажут ему чистый лёд. Он привезёт нам большого тюленя!

Голоса ещё долго раздавались им вслед, но мало-помалу затихли, и Котуко с северянкой остались одни в холодной тёмной пустоте. Они дружно тянули тяжёлые сани или, напрягая все силы, перетаскивали их через бугры и впадины, и шаг за шагом продвигались в сторону Северного Ледовитого океана. Котуко уверял, что его новообретенная покровительница, , велела ему идти на север; туда они и шли, а им указывали звёзды - Туктукджунг, Созвездие Северных Оленей, то самое, что мы зовём Большой Медведицей. Ни один европеец не смог бы проделать пяти миль в сутки по этому скоплению глыб и острых, как нож, обледенелых сугробов; но Котуко и его спутница умели с поразительной точностью, одним движением руки, обвести сани вокруг тороса, одним рывком перенести их через трещину во льду и знали, как одним-двумя рассчитанными ударами копья проложить дорогу сквозь ледяной затор, если другого способа продвинуться вперёд уже не оставалось. Девочка шла молча, упрямо наклонив голову, так что росомашья шерсть, которой был оторочен капюшон, наполовину закрывала её смуглое скуластое лицо. Небо над ними было как чёрный бархат, и только ближе к горизонту виднелись полосы багрянца - там светились, точно уличные фонари, большие звезды. Время от времени по высокому, пустому небосводу прокатывалась зеленоватая волна полярного сияния, вздуваясь и опадая, как флаг на ветру; или из темноты в темноту проносился одинокий метеор, оставляя за собой снопы огненных искр. В такие мгновения вздыбленная, изборождённая поверхность льда преображалась и расцвечивалась самыми невероятными оттенками - красным, медно-жёлтым, голубым; но в остальное время, при свете одних только далёких звёзд, все вокруг казалось сплошной окаменелой серой массой. Как вы помните, во время сентябрьских штормов лёд у берега был весь разбит и искорёжен, и теперь пейзаж напоминал застывшее землетрясение. Везде зияли выбоины, расщелины и даже целые провалы величиной с хороший каменный карьер; повсюду громоздились исполинские торосы и глыбы помельче, примёрзшие к некогда ровному ледяному полю; там и сям темнели вкрапления прошлогоднего льда, занесённого сюда осенней бурей; и на каждом шагу путников подстерегали то ледяные валуны, то острые, зазубренные гребни, то овраги, хотя и неглубокие - всего футов пять-шесть, - но зато невероятной протяжённости, до трёх и даже четырёх десятков акров. Торосы попадались самой причудливой формы: иные на расстоянии легко было принять за тюленя, моржа, за перевёрнутые сани, или за кучку заблудившихся охотников, или, наконец, за наводящий ужас Дух Белого Медведя о десяти ногах; и чудилось, что все эти видения вот-вот оживут, - а между тем вокруг царило полное безмолвие: ни звука, ни намёка на звук. И в этом безмолвии, в этом безлюдье, где только изредка вспыхивали сполохи, две жалкие людские фигурки, которые ползли вперёд, таща за собою сани, казались частью кошмарного сна - так можно представить себе конец света на краю света.

Когда идти больше не было сил, Котуко складывал из обломков льда временное укрытие, куда дети забирались, свернувшись и прижавшись друг к другу, и пытались с помощью походного светильника разморозить себе по кусочку тюленины. Подкрепившись и поспав, они опять пускались в путь и за сутки проделывали порою до тридцати миль, чтобы продвинуться к северу на каких-нибудь пять. Девочка почти всё время молчала, а Котуко или что-то бормотал себе под нос, или вдруг затягивал песню - он много их выучил в Песенном Доме; правда, песни были по большей части совершенно неуместные - летние, те, что поются во время ловли лосося или охоты на оленя. Иногда ни с того ни с сего Котуко объявлял, что слышит голос торнак, которая им недовольна; и тогда он срывался с места, как бешеный взбегал на сугроб и начинал размахивать руками и что-то угрожающе выкрикивать. По правде говоря, Котуко был на грани умопомешательства, но северянка верила, что дух камня ведёт его куда нужно и что в конце концов всё будет хорошо. Поэтому она ничуть не удивилась, когда на исходе четвёртых суток Котуко с горящими глазами сообщил ей, что идёт за ними по пятам в обличье двухголовой собаки. Девочка взглянула туда, куда указывал Котуко, и ей тоже показалось, будто среди торосов что-то промелькнуло и исчезло. Это таинственное Нечто не имело ни малейшего сходства с человеком, но всем известно, что духи камней любят являться в образе какого-нибудь зверя - медведя, тюленя и так далее.

Они готовы были принять это Нечто за сам десятиногий Дух Белого Медведя - или за что угодно ещё, потому что Котуко и девочка-северянка от голода совсем обессилели и полагаться на своё зрение уже не могли. С тех пор как они покинули посёлок, им не удалось не то что поймать, но даже заметить никакой дичи: вся полярная живность словно вымерла. Еда подходила к концу - её вряд ли можно было растянуть хотя бы на неделю, и вдобавок надвигался шторм. Шторм за Полярным кругом порой свирепствует по десять дней кряду, и оказаться в это время без крова равносильно смерти. Поэтому Котуко решил соорудить хижину побольше - такую, чтобы туда поместились и сани, ибо опытный охотник не оставит припасы без присмотра; и когда он уже заканчивал крышу, обтёсывая последний кусок льда, он увидел на снежной гряде в полумиле от них таинственное Нечто. День был туманный, очертания всех предметов дрожали и расплывались в воздухе, и на этот раз Нечто показалось огромным - футов сорок в длину, десять в вышину, да ещё с длиннющим хвостом. Северянка тоже увидела это чудище, но не вскрикнула и даже не ахнула, а только тихо сказала:

- Это Квикверн. Что теперь будет?

- Он будет со мной говорить, - ответил Котуко, но при этом нож у него в руке дрогнул, поскольку каждый разумный инуит, даже если он твёрдо уверен, что духи к нему благосклонны, предпочитает не проверять это на практике. Что такое Квикверн, он знал. Так зовётся призрак исполинского пса без зубов и без шерсти, который согласно поверью живёт на самом краю Севера и является людям в преддверии важных событий. Он может показаться и к добру, и не к добру, но даже шаманы опасаются упоминать его имя. На собак он насылает безумие. И у него, как и у Духа Белого Медведя, гораздо больше ног, чем у обычных зверей, - то ли шесть, то ли восемь пар лишних; а существо, которое маячило в тумане, было несомненно многоногое.

льда и снега, все же действовало успокаивающе. Скоро разразился шторм; он налетел с оглушительным свистом, похожим на свисток паровоза. Три дня и три ночи ветер дул в одном и том же направлении, не ослабевая ни на минуту. Дети сидели скорчившись друг против друга, придерживая коленями светильник, медленно жевали крохи полуоттаявшего мяса, и машинально следили за слоем сажи, который всё рос и рос на потолке. Девочка ещё раз проверила съестные припасы - их оставалось не больше чем на два дня, а Котуко от нечего делать принялся осматривать своё охотничье снаряжение - гарпун с железным наконечником и тросом из оленьих жил, нож, которым свежуют тюленей, дротик для охоты на птицу…

- Мы скоро пойдём к Седне - очень скоро, - прошептала северянка. - Через три дня мы ляжем и умрём. Где же твоя торнак? Спой ей шаманскую песню, пусть придёт и поможет нам.

И Котуко запел; он запел пронзительную песнь-заклинание, и - удивительное дело! - шторм начал понемногу утихать. Он ещё пел, когда девочка вздрогнула и приложила к ледяному полу руку в рукавице, а потом приникла к нему ухом. Котуко тотчас последовал её примеру; оба замерли, стоя на коленях и не сводя друг с друга глаз, и вслушивались каждым своим нервом. Потом мальчик взял лежавший на санях силок для птиц и отломил от обруча, сделанного из китового уса, тоненькую пластинку. Он распрямил её, разгладил, вставил торчком в ямку в полу и слегка прижал рукавицей. Получился закреплённый снизу подвижный стерженёк, чувствительный, как стрелка компаса, и теперь все внимание сосредоточилось на нем. Сначала стерженёк едва заметно дрогнул, потом заколебался сильнее, через несколько секунд замер - и стал вибрировать опять, на этот раз отклоняясь в другую сторону.

Но северянка показала на стерженёк и покачала головой.

- Нет, это пошёл большой лёд. Послушай, что там внизу.

Они снова припали к полу - и теперь услыхали самые странные и невероятные звуки. Казалось, будто прямо у них под ногами кто-то ворчит и стучит; по временам что-то повизгивало, как слепой новорождённый щенок, которого держат в мешке над очагом, или скрежетало, точно по льду ворочали камень, а то вдруг слышался грохот, похожий на барабанный бой. Но все эти звуки были как бы сглажены и приглушены, словно сигнал охотничьего рога, трубящего где-то вдали.

- Нам не уйти к Седне лёжа, - сказал Котуко. - Ты права, пошёл большой лёд. обманула нас. Теперь мы погибнем.

Непосвящённому это может показаться нелепым, но нашим путешественникам и в самом деле грозила серьёзная опасность. Дувший трое суток подряд штормовой ветер привёл в движение глубинные воды Баффинова моря и погнал их на юг, и вода обрушилась на ледяной покров к западу от острова Байлот. Одновременно сильное морское течение, которое проходит восточнее пролива Ланкастер, принесло с собой массы дрейфующего льда - гигантских несмерзающихся ледяных гор. И теперь эти плавучие громады бомбардировали большой лёд, затопленный и уже частично подмытый штормовыми волнами. Шло настоящее ледовое побоище, и хотя оно происходило далеко - милях в тридцати-сорока от стоянки, - дети расслышали его отголоски, и стерженёк из китового уса тоже уловил эхо грозной борьбы стихий.

У инуитов есть поговорка: когда лёд просыпается от долгой зимней спячки, то невозможно предвидеть, что произойдёт, - и это верно, ведь коварные полярные льды меняют форму почти так же быстро, как облака на небе. Шторм, который застиг наших путников, был скорее всего весенний шторм, налетевший раньше, чем положено, и тут можно было ждать чего угодно.

И тем не менее у обоих отлегло от сердца. Если большой лёд вскроется, то по крайней мере придёт конец мучительному ожиданию. К тому же известно, что во время ломки льда ведьмы, снеговые и прочие духи собираются вместе, и есть надежда отправиться к Седне в весьма интересной компании - а это чего-нибудь да стоит! Когда буря совсем утихла и дети выбрались наружу, лёд кругом уже трещал и стонал, а гул на горизонте нарастал с каждой минутой.

И правда: на вершине тороса не то стояло, не то сидело восьминогое Нечто, перепугавшее их три дня назад, и выло жутким голосом.

- Пойдём за ним, - сказала девочка. - Вдруг оно знает какой-нибудь путь, который уведёт нас от Седны. - Но, взявшись за лямку саней, она зашаталась от слабости.

Нечто заковыляло вперёд, неуклюже переваливаясь через ледяные гребни и держа путь к юго-западу, в сторону суши; дети с санями двинулись за ним, а отдалённый гул тем временем становился все явственней. Весь край большого льда на границе моря и суши - полоса шириною не меньше трёх миль - пришёл в движение. Лёд ломался и трескался во всех направлениях, и огромные, десятифутовой толщины льдины, площадью до двух десятков акров, сталкивались и громоздились друг на друга, напирая на ещё целое ледяное поле; а разбушевавшееся море бросало, кромсало, сотрясало их и вскипало пеной между ними. Эти льдины-тараны составляли, так сказать, передовой отряд, посланный в атаку на большой лёд. Производимый ими шум и грохот почти заглушал душераздирающий скрежет обломков, которые море отрывало от массива плавучего льда и загоняло под край ледяного поля - так наспех подсовывают под салфетку игральные карты. Там, где глубина не превышала полусотни футов, льдины скапливались, налезая одна на другую, пока самая нижняя не поднимала со дна тучи взбаламученного ила; на какое-то время волны пасовали перед этой преградой из ледяного крошева, перемешанного с донным грунтом, но скоро новый напор гнал всю массу вперёд. Между тем штормовой ветер и морские течения бесперебойно доставляли подкрепление - айсберги, дрейфующие ледяные горы, плывшие от самой Гренландии или от северного берега залива Мелвилл. Окаймлённые белой пеной, они приближались величаво и неспешно, словно старинная флотилия на всех парусах. Иной айсберг, на вид способный сокрушить целый мир, мог угодить на мель, перевернуться и намертво застрять на полдороге, весь в пене, в иле, в тучах мёрзлых брызг, в то время как другой, куда менее внушительных размеров, мог храбро протаранить ледяное поле и, расшвыривая по сторонам тонны обломков, пропахать борозду в добрую милю длиной. Одни обрушивались на лёд, как меч, высекая в нем глубокие каналы; другие взрывались градом осколков, весом в десятки тонн каждый, которые ещё долго катились и крутились между торосами. А третьи, попав на мелководье, вставали во весь рост с тем, чтобы тут же, содрогнувшись, как от боли, рухнуть набок и отдаться на милость волнам. На всем обозримом пространстве вдоль северного края ледяного поля шло это безудержное перемещенье, сцепленье, расщепленье, круженье и крушенье льда, принимавшего самые невообразимые формы, так что картина получалась совершенно фантастическая. С того места, где находились Котуко и девочка, они могли различить только слабое подрагиванье, едва заметную рябь на горизонте, но с каждой секундой рябь становилась отчётливей, а впереди они слышали глухие раскаты, похожие на грохот канонады, доносящийся издалека, сквозь туман. Судя по звукам, ледовое побоище докатилось уже до чёрных утёсов на побережье острова Байлот, к югу от них.

- Такого никогда раньше не было, - в тупом недоумении повторял Котуко. - Ещё не время. Почему лёд ломается сейчас?

волоча сани и слыша всё ближе и ближе победный гром ледяного шествия. И вот уже совсем рядом появились и поползли во все стороны паукообразные трещины с зазубренными, острыми краями; они зияли, словно кровожадные волчьи пасти. Но там, где поджидало их Нечто - на невысоком холме или даже скорее груде обломков прошлогоднего льда, - никакого движения не было. Котуко схватил девочку за руку и рванулся вперёд; остаток пути они одолели из последних сил. Грохот льда вокруг нарастал, но холм стоял неколебимо; и когда девочка вопросительно взглянула на Котуко, он выставил вперёд и вверх правый локоть - таким жестом инуиты обозначают твёрдую землю, остров. И верно: хромое восьминогое Нечто вывело их на остров - гранитный островок, который летом можно было распознать по прибрежной песчаной полосе, но который сейчас был весь окутан, скован и замаскирован льдом и на глаз неотличим от окружающего. И всё-таки под ногами у них была настоящая надёжная земля, а не предательский лёд! Островок стойко выдерживал ледовый штурм: льдины помельче разбивались вдребезги о его круглые бока, а спасительная отмель у северного берега, которая вдавалась в море, отражала атаки самых крупных льдин, отбрасывая их в сторону, - совершенно так же, как лемех плуга Отбрасывает пласт вспаханной земли. Разумеется, существовала опасность, что какая-нибудь зажатая со всех сторон ледяная глыба может взметнуться вверх и снести вершину островка, но об этом наши путники не думали: они поскорей соорудили себе хижину и под треск и скрежет льдов, наседавших на остров, принялись за еду. Загадочное Нечто куда-то делось, и Котуко, примостившись у светильника на корточках, снова расхвастался и пустился рассказывать о своей чудодейственной власти над духами. Но едва он вошёл во вкус, как девочка вдруг засмеялась и стала раскачиваться взад и вперёд.

Оба пса - Котуко и чёрный вожак - окрепли, отъелись и имели вполне благополучный вид, но при этом были соединены друг с другом самым удивительным манером. Когда чёрный вожак убежал, на нем, как вы помните, была надета сбруя. Вероятно, он и его бывший соперник где-то встретились, и во время игры или потасовки плечевая лямка одного зацепилась за проволочный медный ошейник другого, да так крепко, что ни один из псов не мог достать зубами до ремня, чтоб перегрызть его, - и они оказались неразрывно привязаны друг к другу. Это обстоятельство и редкая возможность поохотиться вволю для собственного благополучия помогли им полностью излечиться от безумия. Оба были теперь здоровёхоньки.

Северянка подтолкнула к Котуко собак, на мордах которых явственно читался стыд, и проговорила, всхлипывая от смеха:

- Вот он - Квикверн, который вывел нас на твёрдую землю! Смотри: у него восемь ног и две головы!

Котуко перерезал ремень, и собаки, чёрная и рыжая, разом кинулись к нему на грудь, не помня себя от радости; наверное, они хотели на свой лад рассказать про все, что с ними было. Котуко провёл рукой по их округлившимся, гладким бокам и удовлетворённо заключил:

торнак привела их к нам.

Хворь покинула их.

Покончив с изъявлениями чувств, псы, которые вынуждены были много недель подряд и спать, и есть, и охотиться вместе, немедленно вцепились друг другу в горло, и в хижине разыгралась отменная драка.

Проснувшись, дети обнаружили, что море к северу от островка почти очистилось, а весь лёд унесло южнее, в сторону суши. Для инуита нету музыки слаще, чем первый шум прибоя: он возвещает приближение весны. Котуко и девочка взялись за руки и засмеялись: свободный, ровный рёв прибоя среди льдов вызвал в их памяти ловлю лосося, охоту на оленей, запах цветущих карликовых ив… Мороз был ещё так силён, что у них на глазах море стало затягиваться ледяной коркой, но зато на небе - пусть всего на несколько минут - появилось широкое красное зарево. Это был отсвет невидимого солнца, которое до поры до времени прячется за горизонтом: оно ещё не проснулось, а только как бы зевает во сне, - но для людей это верный знак, что год повернул на лето. А уж если повернул, то обратного хода нет.

Обоих псов Котуко застал за очередной потасовкой: они дрались из-за добычи - только что пойманного тюленя. Он приплыл к острову за рыбой, которую пригнал туда шторм, и оказался первым из двух с лишним десятков тюленей, которых Котуко посчастливилось добыть в тот день. Пока море совсем не замёрзло, кругом кишели сотни чёрных тюленьих голов; животные резвились на мелководье и плавали между льдин.

Как хорошо было досыта наесться свежей тюленьей печёнки, и до краёв наполнить плошку жиром, и смотреть, как весело и высоко горит огонь! Но как только новый лёд окреп, Котуко и северянка поспешили нагрузить сани, впрягли собак и погнали их так, как не гнали ещё никогда в жизни: страшно было подумать о том, что могло за это время случиться дома. Стужа стояла по-прежнему лютая, но везти сани, гружённые едой, куда легче, чем охотиться на пустой желудок. На острове, заваленные льдом, остались двадцать пять освежёванных тюленьих туш, и теперь надо было поскорей возвращаться в посёлок. Котуко объяснил псам, что от них требуется, и дальше они уже отыскивали дорогу сами, по каким-то одним им ведомым признакам. Через двое суток они дружным лаем возвестили о своём прибытии. Из всех собак посёлка отозвались только три - остальных съели, и в жилищах было почти темно. Но когда Котуко во всю глотку крикнул: «Ойо! (Мясо!)», ему в ответ послышались слабые голоса, а когда он сделал поимённую перекличку, то все жители, по счастью, оказались налицо.

Спустя час очаги в доме у Кадлу горели ярким пламенем, в одном котле закипала вода, в другом варилось мясо, и от тепла даже стала подтаивать снежная крыша. Аморак приготовила пир для всего племени; и пока её младший сынишка в полном блаженстве грыз ломоть зернистого тюленьего сала, а собравшиеся в хижине мужчины-охотники медленно и методично набивали животы неимоверным количеством мяса, Котуко и северянка рассказывали о своих приключениях. Обе собаки сидели тут же и, услышав своё имя, моментально настораживали ухо; и вид у них при этом был достаточно сконфуженный. Теперь за них бояться было нечего: инуиты знают, что если собака переболела и поправилась, то собачья хворь ей больше не грозит.

- И не бросила нас, - говорил Котуко. - Она послала бурю; лёд разломался, и море пригнало рыбу, а за рыбой пришли тюлени.

До тюленьих мест теперь два дня пути. Пусть лучшие охотники пойдут туда завтра и привезут моих тюленей. Их ровно двадцать пять. Я их убил и спрятал в лёд на берегу. Когда мы съедим их всех, мы опять пойдём охотиться на большой лёд.

- А ты - что ты будешь делать? - спросил у Котуко шаман-ангекок

Котуко посмотрел на северянку и невозмутимо сказал:

И он показал рукою на северо-запад от родительской хижины, потому что именно там полагается ставить жилище женатому сыну или замужней дочери.

Но северянка повернула руки ладонями вверх и удручённо покачала головой. Ведь она была нездешняя, её подобрали из жалости, и ей нечего было принести в дом.

и даже настоящие стальные иголки, какими матросы шьют парусину, - в общем, отличнейшее приданое, лучшее, какого можно пожелать на краю Полярного круга; и невеста в смущении все ниже и ниже опускала голову.

- Их тоже возьми! - сказал Котуко смеясь и подал знак собакам, которые ткнулись ей в лицо холодными носами.

- Так, - произнёс ангекок, многозначительно откашлявшись и давая понять, что наконец он всё обдумал и может подвести итог. - Когда Котуко покинул нас, я пошёл в - Песенный Дом - и стал творить заклинания. Я колдовал много ночей и призывал на помощь Дух Оленя. Это я своим колдовством разбудил бурю, а буря разбила лёд. Это моё колдовство привело к Котуко собак, когда лёд чуть не сокрушил ему кости. Моё пенье приманило к нему тюленей. Тело моё было в Песенном Доме, но мой дух был там, среди льдов, и направлял Котуко и собак на верный путь. Все это сделал я.

Все наелись до отвала, всех клонило ко сну, и потому никто не стал с ним спорить; и тогда шаман взял себе ещё кусок мяса и улёгся спать вместе со всеми в жарко натопленном, ярко освещённом, насквозь пропахшем жиром снежном доме.

* * *

А дальше было вот что: Котуко, который, как и многие эскимосы, отлично умел рисовать, изобразил все свои приключения на пластинке из моржовой кости с дырочкой на конце. Когда Котуко с молодой женой отправился к ней на родину, на остров Элсмир (это было в год Чудесной Тёплой Зимы), он оставил пластинку отцу, а тот потерял её среди гальки, когда летом сломал свои нарты на берегу озера Неттиллинг, в Никосиринге; там почти через год её нашёл один озёрный инуит и продал в Имигене человеку, служившему толмачом на китобойном судне, которое промышляло в заливе Камберленд, а тот в свою очередь сбыл её Хансу Ольсену, который позднее нанялся квартирмейстером на большой пароход, возивший туристов из Канады в Норвегию. Когда туристский сезон закончился, пароход стал курсировать между Лондоном и Австралией, с заходом на Цейлон, и там Ольсен продал кость местному ювелиру, получив за неё два поддельных сапфира (но он-то думал, что они настоящие!). Я же обнаружил эту историю в картинках в куче мусора у дома в городе Коломбо[88] - и перевёл её с начала до конца.

Вот весьма приблизительный перевод песни, которую пели мужчины, возвращаясь домой после удачной охоты. В инуитских песнях по многу раз повторяются одни и те же слова.

Примечания

82

Действие происходит на крайнем севере Канады; все упоминающиеся в тексте географические названия вполне реальны. Описание эскимосского жилища, способов охоты, собачьей упряжки и т.п. основано на точном знании особенностей быта этого северного народа.

83

Пролив назван в честь двух парусных судов, участвовавших в экспедициях английского полярного исследователя У.Э. Парри (1821-1822 и 1824-1825 гг.), которому принадлежит ряд крупных открытий в Канадской Арктике.

84

выделяемое особой железой.

85

каяки) и открытые сверху «женские» лодки (умиаки).

86

На эскимосских нартах сзади, в виде высокой спинки, укреплены оленьи рога вместе с челюстью; они служат ручкой для поднимания саней и местом прикрепления ремня от груза.

87

Киплинг описывает здесь реально наблюдаемую в Арктике у собак и диких животных особую форму бешенства («болезнь арктической собаки»).

88