| Автор: | Байрон Д. Г., год: 1822 |

| Категория: | Поэма |

| Входит в сборник: | Произведения Байрона в переводе О. Н. Чюминой |

| Связанные авторы: | Чюмина О. Н. (Переводчик текста), Розанов М. Н. (Автор предисловия/комментариев) |

Текст в старой орфографии, автоматический перевод текста в новую орфографию можно прочитать по ссылке: Лара

Дж. Г. Байронъ.

ЛAPA.

Не stood а stranger in this breathing world,

Au erring spirit from another burled.

Перевод О. Н. Чюминой

Источник: Байронъ. Библiотека великихъ писателей подъ ред. С. А. Венгерова. Т. 1, 1904.

I.

Въ письме къ Томасу Муру изъ Италiи (8-го iюня 1822 г.) Байронъ вспоминалъ объ обстоятельствахъ возникновенiя "Лары" въ следующихъ словахъ: "Я писалъ "Лару" въ разгаръ баловъ и всякихъ сумасбродствъ, по ночамъ, по возвращенiи изъ маскарадовъ и раутовъ..." Это было въ мае и iюне 1814 года, когда Байронъ погружался въ вихрь лондонскаго "большого света", незадолго до сватовства къ миссъ Мильбэнкъ, которая вскоре сделалась его женою. Этотъ бракъ, какъ известно, имелъ роковое значенiе въ жизни Байрона: онъ не принесъ поэту ничего, кроме горя и страданiй, онъ разсорилъ его окончательно съ англiйскимъ обществомъ и принудилъ покинуть Англiю навсегда.

Для характеристики того настроенiя, въ которомъ находился Байронъ въ такой, повидимому, радостный моментъ жизни, какъ сватовство, "Лара" даетъ интересный матерiалъ. Этотъ плодъ ночного вдохновенiя, выдержанный въ сумрачномъ и безотрадномъ тоне, былъ грустной прелюдiей къ самому патетическому моменту байроновской жизни.

Сопоставляя своего "Лару" съ поэмой Роджерса "Жакелина", совместно съ которой онъ былъ изданъ въ начале августа 1814 г., Байронъ виделъ въ произведенiи этого посредственнаго поэта "грацiозность, мягкость и поэтичность", свою же поэму называлъ "двумя песнями мрака и унынiя", въ которыхъ онъ "по горло пресытился ужасами" (выраженiе Макбета, д. V, сц. 5).

И действительно, "мракомъ и унынiемъ" "Лара" выделяется даже среди однородныхъ, т. н. лирико-эпическихъ поэмъ Байрона, отличающихся вообще скорбнымъ и трагическимъ содержанiемъ. Въ большинстве этихъ поэмъ, однако, общее грустное впечатленiе все же умеряется чудными картинами природы, на описанiи которыхъ авторъ видимо останавливается съ наслажденiемъ, или мелькающими по временамъ грацiозными женскими образами, представляющими своею душевною цельностью отрадный противовесъ мучительному душевному разладу героя. Напротивъ того, въ "Ларе" картины природы почти отсутствуютъ, заменяясь лишь небрежно набросанными эскизами ночного пейзажа, при таинственномъ свете луны, такъ гармонирующемъ съ загадочнымъ сюжетомъ; что касается героини разсказа, выступающей подъ видомъ пажа Каледа, то ея характеръ почти столько же сумраченъ и трагиченъ, какъ и характеръ самого Лары.

Основному тону "мрака и унынiя" вполне соответствуетъ въ "Ларе" и общiй колоритъ таинственности и загадочности, въ который авторомъ намеренно окрашено все его произведенiе. Не только Байронъ постоянно подчеркиваетъ отъ себя "загадочность" и "непроницаемость" своего "задумчиваго" героя, но и въ самое содержанiе поэмы онъ вноситъ много темнаго и недоговореннаго. Такимъ туманомъ неизвестности окутано все темное прошлое графа Лары вне его родины; авторъ не считаетъ нужнымъ посвятить читателя въ тайны этого прошлаго, довольствуясь одними загадочными намеками. Читателю не становятся известными ни причины, заставившiя Лару еще въ юности покинуть родовыя владенiя и отправиться надолго на далекiй востокъ, ни обстоятельства его жизни тамъ, которыя такъ отягощаютъ его совесть, ни причины его внезапнаго возвращенiя въ родной замокъ, ни сущность того тяжелаго обвиненiя, которое долженъ былъ возвести на Лару графъ Эццелинъ, такъ таинственно убитый накануне решительнаго момента суда.

II.

Разгадку темнаго содержанiя "Лары" думали найти въ предположенiи, что эта поэма есть продолженiе "Корсара". Въ рукописи, помеченной 14-мъ мая 1814 г., она, действительно, была первоначально озаглавлена: "Лара, продолженiе Корсара", но затемъ авторъ счелъ нужнымъ уничтожить два последнихъ слова и поместить въ предисловiи къ первому изданiю следующiя строчки: "Читатель - если "Ларе" суждено иметь его - будетъ, вероятно, разсматривать эту поэму, какъ продолженiе "Корсара"; оне схожи по колориту, и хотя характеры поставлены въ иныя положенiя, фабулы ихъ въ некоторой степени связаны между собою; лицо - почти то же самое, но выраженiе - различно".

На основанiи этихъ словъ, некоторые критики считаютъ себя вправе отождествить Лару съ героемъ поэмы "Корсаръ" - Конрадомъ, исчезающимъ, неизвестно куда, после смерти Медоры, а пажа Каледа - съ спасенной имъ изъ пламени гарема турчанкой Гюльнарой, убiйцей Сеида-паши. Съ такимъ отождествленiемъ врядъ ли, однако, можно согласиться безъ серьезныхъ оговорокъ. Несомненно только то, что "Лара" былъ задуманъ, какъ продолженiе "Корсара". Однако, замыселъ этотъ не былъ доведенъ до конца, такъ какъ Байронъ въ теченiе работы, очевидно, убедился, что подъ его руками Лара превращается въ характеръ, далеко не тождественный съ характеромъ Конрада. Не даромъ же онъ счелъ необходимымъ заметить въ предисловiи, что оба героя почти одно и то же лице, но съ различнымъ выраженiемъ; относительно фабулъ онъ говоритъ, что оне только до известной степени связаны между собою. Такимъ образомъ, Байронъ, не отрицая близкаго сходства между обеими поэмами въ фабуле, колорите и характерахъ, явно старается предохранить читателя отъ слишкомъ поспешнаго полнаго отождествленiя Лары съ Конрадомъ.

Присматриваясь внимательно къ Ларе, мы легко придемъ къ заключенiю, что онъ не есть простое повторенiе Конрада, а представляетъ собою новый и очень знаменательный фазисъ въ развитiи байроническаго типа разочарованнаго идеалиста. Самъ Байронъ позаботился о томъ, чтобы съ возможною обстоятельностью раскрыть намъ внутреннiй мiръ героя, посвятивъ его характеристике большую часть первой песни. Однимъ изъ главныхъ недостатковъ своей поэмы Байронъ считалъ то, что въ ней было слишкомъ мало повествовательнаго элемента ("it is too little narrative" - писалъ поэтъ Ли Гэнту 1-го iюня 1815 г.); но въ этомъ обстоятельстве мы склонны видеть скорее достоинство, чемъ недостатокъ, такъ какъ Байронъ, удержавшись отъ увлеченiя повествовательнымъ элементомъ, получилъ возможность главныя свои творческiя усилiя направить на психологiю героя.

Еще другое обстоятельство также способствовало расширенiю и углубленiю психологическаго анализа. Помещая место действiя своихъ первыхъ поэмъ - "Гяура", "Абидосской невесты" и "Корсара" - на востоке, Байронъ, подъ свежимъ впечатленiемъ всего виденнаго и слышаннаго имъ во время перваго путешествiя въ Грецiю, уделялъ много стиховъ этнографическому элементу, описанiю иныхъ народностей съ ихъ своеобразными чертами личности, костюмовъ, обычаевъ и нравовъ. Место действiя "Лары" перенесено, напротивъ того, въ средневековую обстановку западной Европы, намеченную, правда, лишь самыми общими и довольно бледными штрихами. Судя по имени героя, поэма должна быть прiурочена къ Испанiи, но другiя имена - Оттонъ, Эццелинъ - звучатъ вовсе не по-испански, да и ничего специфически-испанскаго нетъ въ поэме. Когда, еще до выхода поэмы въ печати, Гобгоузъ упрекалъ Байрона въ нарушенiи исторической правды, такъ какъ "рабовъ", о которыхъ говорится въ поэме, въ действительности никогда въ Испанiи не существовало, - Байрону пришлось сознаться, что въ "Ларе" онъ не имелъ въ виду ни Испанiю, ни какую другую определенную страну. "Только имя героя испанское" - писалъ по этому поводу поэтъ Мэррею 24-го iюля 1814 г.: - "место же действiя - не Испанiя, а луна". Иначе говоря, действiе "Лары" происходитъ въ какой-то воображаемой стране, которой приданы общiе легкiе контуры средневековья. Поэтому, ни личнымъ впечатленiямъ и воспоминанiямъ, ни этнографическому элементу не могло быть здесь места. Темъ более простора, опять-таки, получалъ авторъ для характеристики душевной жизни своего героя.

III.

И эта характеристика сделана съ такою обстоятельностью, съ какою Байронъ не очертилъ ни одного изъ более раннихъ своихъ типовъ. Ни "Чайльдъ-Гарольдъ" (I--II песни), ни "Гяуръ", ни "Абидосская невеста", ни "Корсаръ" не даютъ подобнаго психологическаго анализа. Образъ Чайльдъ-Гарольда бледенъ и смутенъ и совершенно отступаетъ на заднiй планъ передъ великолепными картинами природы и историческихъ местностей, набросанными кистью великаго мастера и чередующимися съ чудными лирическими излiянiями автора. Чайльдъ-Гарольдъ - просто маска, удобная для субъективныхъ излiянiй поэта; это довольно прозрачный псевдонимъ, слегка прикрывающiй автора, не умевшаго еще тогда объективировать свое настроенiе въ рельефномъ художественномъ типе. Первой попыткой создать подобный типъ былъ "Гяуръ". Однако, въ характеристике героя и здесь еще много отрывочнаго и смутнаго. Въ лице Селима, героя поэтичной "Абидосской невесты", проявляющей все искусство Байрона, какъ разсказчика, байроническiй типъ осложняется чертами типа "благороднаго разбойника", возникшаго не безъ влiянiя шиллеровскаго Карла Моора. Этотъ типъ благороднаго разбойника разработанъ въ третьей поэме Байрона - "Корсаръ" въ лице Конрада, этого "мужа одиночества и тайны" ("that man of loneliness and mystery"). Въ сравненiи со всеми этими героями образъ Лары очерченъ яснее, контуры его определеннее, психологическое содержанiе богаче.

Потомокъ знатной и богатой фамилiи, графъ Лара лишился отца въ младенчестве и слишкомъ рано "сталъ своихъ поступковъ господиномъ", научившись "повелевать другими" въ томъ возрасте, когда самъ онъ "нуждался всего более въ руководстве" (I, 2). Это была гордая, страстная и мятежная натура, во всехъ своихъ увлеченiяхъ доходившая до крайности. "Въ юности, полной движенiя и жизни, онъ сгоралъ отъ жажды наслажденiй и не уклонялся отъ борьбы". Онъ изведалъ рано, и любовь, и войну, и тревоги океана, наслаждаясь или страдая, но никогда не унижаясь "до трусливой и пошлой посредственности". "Въ этомъ напряженiи чувствъ онъ искалъ спасенiя отъ мысли: буря его сердца съ презренiемъ взирала на ту бурю, которую поднимали более слабыя, въ сравненiи съ нимъ, стихiи, а при своихъ сердечныхъ восторгахъ онъ обращалъ взоры горе и спрашивалъ, есть ли на небе большее блаженство" (I, 8). Такъ Лара "былъ прикованъ къ излишеству и былъ рабомъ всего крайняго" ("Chained to excess, the slave of each extreme"). Какъ настоящiй идеалистъ, "въ своихъ юныхъ грезахъ о добре онъ опередилъ действительность" и готовъ былъ всюду расточать сокровища своего сердца, ибо "у него было более способности любить, чемъ уделяется большинству земныхъ смертныхъ" (1, 18).

Но опытъ жизни заставилъ его "пробудиться отъ безумныхъ грезъ" (I, 8). Какъ это случилось, мы не знаемъ, да и самъ герой - "того, увы, не могъ бы разсказать". Разочаровавшись въ окружающемъ, молодой графъ отправился въ продолжительное путешествiе въ "далекiй, безвестный" край, "страну борьбы" (а land of strife).

Черезъ много летъ вернулся Лара изъ своего загадочнаго путешествiя на востокъ, сильно изменившимся физически и нравственно:

Чемъ-бы ни сталъ, но онъ - не то, что былъ.

Съ смертельной бледностью лица, оттенявшеюся густыми локонами его волосъ, онъ "былъ похожъ на выходца изъ могилы". Вечно грустные глаза его имели одну особенность, унаследованную отъ него Печоринымъ: они не смеялись, когда губы его складывались въ улыбку. Все страсти его "давно уснули", теперь онъ больше "не сгоралъ любви и славы жаждой". Появляясь иногда среди феодальной аристократiи, онъ "въ душе не разделялъ ни ихъ заботъ, ни шумнаго веселья". На празднестве графа Оттона, Лара, не вмешиваясь въ толпу, безучастно гляделъ на нее, "прислонившись къ высокой колонне и скрестивъ на груди руки" - въ позе, сделавшейся у многочисленныхъ подражателей Байрона почти обязательной для ихъ героевъ. Лара такой-же "мужъ одиночества и тайны", какъ и его ближайшiй предшественникъ Конрадъ. Избегая человеческаго общества, онъ проводитъ целые дни въ лесу или въ твердыняхъ своего феодальнаго замка "безмолвенъ и унылъ", иногда съ раскрытой книгой и глазами, устремленными на человеческiй черепъ. Съ приближенiемъ ночи имъ овладеваетъ безпокойство: онъ не находитъ себе места въ мрачныхъ и темныхъ залахъ своего замка, где "тень его блуждаетъ вместе съ нимъ по стенамъ", увешаннымъ портретами предковъ и скудно освещеннымъ таинственнымъ светомъ луны, проникающимъ сквозь росписныя окна. Здесь, въ полночный часъ, посещаютъ его виденiя, которыя доводятъ его до обморока.

Въ этомъ тяжеломъ душевномъ состоянiи Лара "наконецъ спуталъ понятiя добра и зла и готовъ былъ акты своей воли счесть за деянiя судьбы: слишкомъ благородный для того, чтобы отдаться вульгарному эгоизму, онъ могъ иной разъ для блага другихъ пожертвовать своимъ благомъ, но вовсе не изъ состраданiя и не по чувству долга, а по некоторой странной извращенности мысли, которая подталкивала его съ затаенною гордостью къ совершенiю того, чего никто не сделалъ-бы или сделали-бы лишь немногiе. Тотъ-же самый импульсъ могъ при случае увлечь его душу одинаково и къ преступленiю" (I, 18).

Потерявъ нравственное равновесiе, Лара представляетъ собою причудливую смесь отрицательныхъ и положительныхъ свойствъ: "въ немъ непонятнымъ образомъ смешались многiя качества, какъ достойныя любви и прiязни, такъ и - ненависти и боязни" (I, 17). Онъ обладалъ способностью привязывать къ себе многихъ, ибо "сердце его не было жестокимъ отъ природы". По отношенiю къ своимъ вассаламъ Лара былъ мягкимъ, гуманнымъ и щедрымъ властителемъ, а по отношенiю къ слугамъ - ласковымъ и милостивымъ господиномъ. Онъ давно мечталъ объ отмене рабства и провозгласилъ эту отмену, когда задумалъ поднять возстанiе въ крае противъ феодаловъ. Въ этомъ возстанiи онъ и погибаетъ, смешивая личные интересы съ общественными и до конца оставаясь непоколебимымъ и таинственнымъ.

IV.

Лара - одинъ изъ варiантовъ типа разочарованнаго идеалиста, оскорбленнаго въ своихъ лучшихъ чувствахъ, потерявшаго нравственное равновесiе и гордо замкнувшагося въ самомъ себе. "Его умъ, гнушаясь земной бренности, воздвигъ свой тронъ далеко отъ здешняго мiра, въ своихъ собственныхъ сферахъ" (I, 18) - въ этихъ словахъ хорошо подчеркивается основное его идеалистическое настроенiе. Лара представляетъ промежуточное звено между предыдущими байроническими типами, съ одной стороны, и типами Манфреда и Каина - съ другой.

Между Ларою и Манфредомъ есть несколько точекъ соприкосновенiя. Ихъ образы рисуются намъ на различномъ фоне, но между ними существуетъ несомненное духовное родство. Образъ Манфреда возстаетъ передъ нами на яркомъ фоне величественнаго альпiйскаго пейзажа съ снеговыми вершинами, неприступными скалами и низвергающимися въ бездну потоками; образъ Лары, напротивъ того, связывается въ нашемъ воображенiи съ представленiемъ о пустынныхъ и мрачныхъ залахъ готическаго замка, въ которыхъ въ лунную ночь гулко раздаются шаги мучительно-страдающаго человека, "похожаго на мертвеца". Манфредъ, какъ и самъ Байронъ въ перiодъ созданiя этого типа, находитъ себе известное удовлетворенiе въ чувстве пантеистическаго общенiя съ "вечною красою" природы; предшественникъ его Лара еще томится за душными стенами своего замка, ни въ чемъ не находя себе удовлетворенiя. Оба уединились въ своихъ владенiяхъ, проводя нередко безсонныя ночи въ раздумьи и терзанiяхъ. Чисто манфредовскою чертою Лары является его жажда знанiя:

Онъ въ книгу углубился, до того

Лишь человекъ былъ книгою его.

Въ Ларе уже намечается образъ чернокнижника Манфреда, находящагося въ общенiи съ мiромъ духовъ. Если Манфредъ является передъ читателемъ получеловекомъ и полутитаномъ, полусмертнымъ и полудухомъ, и во всякомъ случае существомъ, стоящимъ выше обычной человеческой мерки, то уже въ Ларе сказывается стремленiе Байрона повести развитiе своего излюбленнаго типа въ этомъ направленiи, сблизивъ его съ сверхъчувственнымъ мiромъ: "блуждающiй духъ, низвергнутый изъ другого мiра, онъ былъ чужимъ на нашей земле" (1,18). Въ образы Лары и Манфреда уже привходятъ черты будущаго байроновскаго Люцифера. Недаромъ Гете замечаетъ, что Лара "стоитъ на границе царства духовъ". Онъ составляетъ переходную ступень къ "метафизическимъ" типамъ Манфреда и Каина. Самъ Байронъ думалъ, что его Лара "слишкомъ метафизиченъ для того, чтобы нравиться массе читателей". (Письмо къ Ли Гэнту 1 iюня 1815 г.).

Въ развитiи байроническаго типа замечается постепенное уменьшенiе эгоистическихъ чувствъ героевъ и нарастанiе въ нихъ чувствъ гуманистическихъ и альтруистическихъ. Последняго рода мотивы берутъ решительный верхъ въ "Каине", герой котораго является ходатаемъ и страдальцемъ за обездоленный человеческiй родъ. Каинъ - это новый Прометей, возмущающiйся противъ Божества въ интересахъ человечества. Прометеевскiя черты не чужды и Манфреду, а въ предшественнике его, Ларе, чувствуется уже приближенiе прометеевскаго настроенiя, предвестниками котораго выступаютъ его гуманистическiе инстинкты, проявляющiеся и въ отношенiяхъ къ "меньшей братiи", и въ попытке свергнуть феодальное иго. Пусть къ его действiямъ въ последнемъ случае примешиваются некоторые эгоистическiе мотивы - желанiе отсрочить свое паденiе, но все-же онъ погибаетъ въ борьбе за общее дело освобожденiя, въ противоположность другимъ героямъ Байрона (припомнимъ Гяура, Альпа, Гуго, Мазепу и др.), руководящихся исключительно чувствомъ личной мести. Самая возможность действовать уже показываетъ, что Лара въ своемъ пессимизме не дошелъ еще до такого отчаянiя, какъ Манфредъ, который просилъ у духовъ, какъ высшаго дара, только одного: "забвенiя! забвенiя самого себя!"

V.

Въ душевной жизни Лары, какъ и Манфреда, женщины играютъ выдающуюся роль. Таинственная Астарта въ "Манфреде" занимаетъ такое же положенiе, какъ та неизвестная женщина, по которой постоянно, въ мукахъ совести, сокрушается Лара.

Лара скорбитъ о женщине, любимой имъ и погибшей преждевременной и, повидимому, трагической смертью:

Но та, что духъ его больной тревожитъ,

Увы, внимать ему уже не можетъ!

Эта женщина не была соотечественницей Лары, потому что въ припадке галлюцинацiи онъ обращается къ ея тени на языке Каледа. Ясно также, что смерть ея не была роковою случайностью, противъ которой Лара ничего не былъ въ силахъ поделать, - иначе скорбь его не сопровождалась 6ы такими бурными и мучительными, леденящими кровь пароксизмами, которые возможны только при мукахъ греховной и покаянной совести. Стало быть, трагизмъ положенiя Лары заключается въ томъ, что онъ сделался прямою или косвенною причиною смерти той самой женщины, которую онъ любилъ высокою любовью, доступною "только избранникамъ".

Совершенно такой же мотивъ затронутъ въ "Манфреде" въ лице Астарты и ея таинственныхъ отношенiй къ герою драмы, и разработанъ подробнее и полнее: если образъ умершей возлюбленной Лары угадывается лишь въ трудно уловимыхъ намекахъ, не сразу раскрываемыхъ, то Астарта, стоящая въ центре душевной жизни Манфреда, представляется необходимымъ драматическимъ факторомъ произведенiя.

Трагическая любовь къ Астарте уничтожаетъ въ Манфреде всякую мысль о какой-либо новой любви. Но Ларе скорбь объ одной женщине не мешаетъ принимать благосклонно поклоненiе со стороны другой. Въ противоположность абсолютному одиночеству Манфреда, рядомъ съ Ларою стоитъ безумно влюбленная въ него женщина, скрывающаяся подъ видомъ пажа. Съ Гюльнарой, съ которою многiе ее отождествляютъ, она имеетъ мало сходства: это не восточная гаремная женщина, а женскiй варiантъ "мiрового скорбника" "Роковая печаль гнететъ ея духъ борьбою и сомненьемъ", "въ ея глазахъ видится мятежный блескъ" (I, 26). Подобно Ларе, она то бродитъ по целымъ часамъ въ лесу въ полнейшемъ одиночестве, то въ книгахъ ищетъ ответа на мучащiе ее вопросы. "Во всехъ ея поступкахъ проявлялись мятежный пылъ и гордость, не знавшiе препятствiй на своемъ пути... Она гордо, какъ Лара, отвращала взоръ и сердце отъ благъ и радостей земли и не принимала отъ нея даровъ, за исключенiемъ горькаго дара жизни". Однимъ словомъ, по характеру, настроенiю и интересамъ, эта женщина близка къ Ларе и является предшественницей Астарты съ ея высокимъ духовнымъ развитiемъ, стоящимъ на одномъ уровне съ развитiемъ самого Манфреда. Трогательная смерть на могиле безумно любимаго Лары смягчаетъ ея несколько суровый образъ.

VI.

Относясь всецело къ романтическому перiоду байроновскаго творчества, характеръ Лары не взятъ изъ наблюденiя окружающей жизни: онъ чисто субъективнаго происхожденiя и является, прежде всего, не чемъ инымъ, какъ попыткою художественнаго воспроизведенiя духовнаго мiра самого поэта. Лара гораздо ближе къ самому Байрону, чемъ герои его предыдущихъ "восточныхъ" поэмъ. Если намъ очень трудно представить себе Байрона въ роли непосредственнаго предшественника Лары - Конрада, въ роли атамана разбойничьей шайки, делающей пиратскiе набеги, то гораздо легче сблизить поэта-лорда, владетеля средневекового Ньюстэдскаго аббатства, съ графомъ Ларою, гордо уединившимся отъ мiра въ родовомъ замке.

"Ларе" Байронъ "разсказываетъ свою собственную исторiю". Действительно, уже 2-ая строфа поэмы, повествующая объ обстановке детства героя, - чисто автобiографическаго содержанiя. Характеристика юности Лары въ 8-й и следующихъ строфахъ также полна личными, субъективными чертами, какъ и разсказы о жизни героя въ замке, передающiе многiя личныя впечатленiя Байрона отъ Ньюстэдскаго аббатства и жизни въ немъ до перваго путешествiя на Востокъ. Ларе придалъ поэтъ многiя своеобразныя особенности своей личности: стремленiе окружать себя ореоломъ загадочной натуры (какъ Лара, Байронъ "съ раннихъ поръ считалъ за наслажденье загадкой быть"), представленiе о роковомъ предназначенiи быть, подобно Печорину, "топоромъ въ рукахъ судьбы", броженiе мятежной воли, "просящей бури", презренiе къ "золотой середине" и природное тяготенiе ко всему крайнему, муки ненасытимаго сердца и чуткой совести, страданiя идеально-настроеннаго духа и т. д.

Эта субъективная основа поэмы должна была, по вкусу времени, явиться въ эффектномъ романтическомъ освещенiи, быть расцвеченной прихотливыми цветами романтическаго воображенiя. Почерпнувъ психологическое содержанiе "Лары" изъ глубины своей души, - въ колорите и фабуле поэмы Байронъ находился подъ влiянiемъ шаблонныхъ продуктовъ романтическаго творчества. Въ Ларе есть много сходства съ героемъ той самой повести миссъ Гаррiэтъ Ли "Крюцнеръ", которая впоследствiи послужила основою для драмы Байрона "Вернеръ": отсюда взятъ мотивъ таинственнаго убiйства, внезапно устраняющаго съ дороги опаснаго врага. Полный всякихъ ужасовъ и грубыхъ эффектовъ романъ миссъ Рэдклиффъ "Удольфскiя тайны" также далъ Байрону некоторыя краски для внешней характеристики его героя. Изъ действительной жизни взятъ только разсказъ о томъ, какъ таинственный всадникъ, въ которомъ читателю предоставляется угадать Лару, сбрасываетъ въ потокъ трупъ Эццелина; здесь Байронъ довольно точно следуетъ повествованiю одного итальянскаго хроникера, передающаго подробности объ убiйстве герцога Гандiи, сына папы Александра VI (Ср. Byron's Works, edited by Coleridge, III, 367--369).

Весь романтическiй декорумъ, все крайности и резкости красокъ таинственной личности сумрачнаго и отчасти ожесточившагося героя не должны, однако, скрывать отъ насъ идеальной и благородной основы его характера, носящаго въ себе общiя черты разочарованнаго и страдающаго индивидуалиста начала XIX века.

На перепутье къ великимъ и общечеловеческимъ образамъ Манфреда и Каина, критикъ не можетъ не остановиться съ особеннымъ интересомъ на личности ихъ более скромнаго предшественника - Лары1).

М. Розановъ.

1) Ставъ на другую точку зренiя, И. И. Ивановъ, авторъ помещеннаго выше предисловiя къ "Корсару", гораздо строже относится къ нравственной личности Лары. Къ этимъ различнымъ пониманiямъ мы еще вернемся въ общемъ очерке жизни и литературной деятельности Байрона. Ред.

ЛАРА.

Повесть.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ.

I.

Среди владенiй Лары - ликованье,

Вассаловъ цепь - легка рабамъ его;

Ихъ вождь, себя обрекшiй на изгнанье,

Но не забытъ - вернулся изъ него.

Веселая толпа въ палатахъ Лары,

Развешены знамена, блещутъ чары,

Сквозь окна расписныя на луга

Ложится светъ приветный очага,

У камелька - вассаловъ разговоры,

Безпечный смехъ, сiяющiе взоры.

II.

Но почему бежалъ за океанъ?

Ставъ сиротой и полноправнымъ съ детства,

Скорбь получилъ онъ отъ отца въ наследство.

Мучительный уделъ! Въ груди людской

Живетъ она, отнявъ души покой.

Кто во-время пределъ его стремленью

Вдоль по путямъ, ведущимъ къ преступленью,

Могъ положить могучею рукой?

Когда всего нужней руководитель -

Надъ взрослыми онъ самъ былъ повелитель;

За шагомъ-шагъ не намъ следить за нимъ,

Какъ несся онъ, въ пути - неудержимъ.

Недолгiй путь! Но мчался онъ съ разбега,

И былъ въ конце полуразбитъ отъ бега.

III.

Онъ край родной оставилъ съ юныхъ летъ,

И вотъ, со дня последняго прощанья,

Все более его терялся следъ,

Стиралося о немъ воспоминанье.

Могли въ стране: что онъ исчезъ давно,

Вестей не шлетъ, не едетъ, - и росла тревога

Въ душе иныхъ, но было ихъ немного.

Лишь изредка въ стенахъ его чертога,

Где со стены портретъ его глядитъ -

Владельца имя гулко прозвучитъ.

Утешилась съ другимъ невеста Лары;

Онъ юнымъ - чуждъ, техъ - нетъ, что были стары.

И все-жъ онъ живъ, хотя надеть бы радъ

Его наследникъ траурный нарядъ.

Въ прiюте, где вкушая сонъ спокойный,

Въ тени гербовъ почiетъ прахъ отцовъ -

Его лишь нетъ межъ близкихъ мертвецовъ

Въ часовне ихъ подъ колоннадой стройной.

IV.

Онъ наконецъ вернулся - одинокъ.

Откуда онъ - вассаламъ неизвестно,

И не прiездъ, а то, что долго могъ

Онъ быть вдали, - имъ кажется чудесно.

При немъ былъ пажъ, дитя страны чужой.

Какъ дни бегутъ - равно для техъ знакомо,

Кто странствовалъ и оставался дома.

Отсутствiемъ известiй окрыленъ

Ходъ времени бываетъ, и съ сомненьемъ

Все думали: теперь-ли съ ними онъ?

Прошедшее-ли было сновиденьемъ?

Онъ - въ цвете летъ, но время и труды

Оставили на немъ свои следы.

Грехи его - ихъ люди не забыли -

Искуплены поздней быть можетъ были;

Молва о немъ молчитъ не первый годъ,

Онъ можетъ быть еще прославитъ родъ;

Изъ гордости и жажды наслажденья,

Въ дни юности впадалъ онъ въ заблужденья;

Не закосневъ въ пороке глубоко,

Вину онъ можетъ искупить легко.

V.

Его года заметно изменили,

Морщины на челе следы страстей хранили,

Былыхъ страстей. Надменность, но не пылъ

Дней юности; съ осанкой благородной

Небрежность обхожденья, видъ холодный

И острый взоръ, что проникаетъ вмигъ

Въ чужую мысль; насмешливый языкъ -

Орудье техъ, кто былъ ужаленъ светомъ,

И жалить самъ, какъ бы шутя, привыкъ

До боли онъ, хотя сознаться въ этомъ

Те не хотятъ, кого уколъ постигъ, -

Все было въ немъ, и съ примесью иного,

Чего не передастъ ни взоръ, ни слово.

Любовь, и честолюбье, и успехъ

Желанны всемъ, доступны не для всехъ;

Угасли въ немъ, смирились ихъ порывы,

Хотя они недавно были живы,

Но отблескомъ глубокихъ чувствъ на мигъ

Порою озарялся бледный ликъ.

VI.

О техъ краяхъ, где онъ бродилъ безвестнымъ -

Онъ никогда не заводилъ разсказъ.

Разспрашивать пытались незаметно

Пажа его, въ глазахъ читали тщетно:

Не вынося, что виделъ, на показъ,

Онъ все таилъ отъ постороннихъ глазъ;

Настаивалъ-ли кто неосторожно -

Нахмурясь, отвечалъ онъ односложно.

VII.

Приветливый прiемъ со всехъ сторонъ

Въ домахъ вельможъ прiезжему оказанъ,

Высокаго происхожденья онъ,

Со многими родствомъ и властью связанъ.

Онъ наблюдалъ, смотря на карусель,

Какъ эти забавлялись, те - скучали,

Но не делилъ забавъ ихъ и печали,

Ихъ вечно ускользающую цель:

Тень славы, благъ житейскихъ обладанье,

Успехъ въ любви, соперника страданье.

И всемъ къ нему былъ доступъ прегражденъ;

Въ глазахъ его светилась тень упрека,

Державшая людей пустыхъ далеко,

А робкiй человекъ, когда встречалъ

Его вблизи, - смущался и молчалъ.

Лишь меньшинство мудрейшихъ сознавалось,

Что лучше онъ, чемъ съ виду имъ казалось.

VIII.

Не странно-ли? Въ быломъ избытокъ силъ

Онъ ощущалъ, любовь его манила,

Борьбу и море, женщинъ - онъ любилъ,

Все, где насъ ждетъ блаженство иль могила.

Поочередно все онъ испыталъ,

Въ награду-же - былъ счастливъ иль страдалъ.

Средины онъ не зналъ, и въ напряженье

Сильнейшемъ чувствъ - искалъ отъ думъ спасенья.

Передъ грозой души его - слаба

Казалася ему стихiй борьба.

Онъ жаждою высокаго томился,

Всемъ крайностямъ отдавшiйся во власть,

Очнулся онъ - но какъ отъ техъ мечтанiй?

Чтобъ сердце изсушенное проклясть,

Что не могло разбиться отъ страданiй.

XI.

Онъ въ книги углубился; до того

Лишь человекъ былъ книгою его;

Теперь-же онъ въ гнетущемъ настроенье

По целымъ днямъ искалъ уединенья.

Въ такое время редко звалъ онъ слугъ,

Но по ночамъ они слыхали звукъ

Шаговъ его вдоль галлереи длинной,

Где хмурился портретовъ рядъ старинный.

И (втайне это следуетъ хранить)

Тамъ голоса звучали неземные,

И многое видали тамъ иные,

Чего нельзя понять и объяснить.

Надъ черепомъ, кощунственно изъ праха

Исторгнутомъ, лежавшимъ на столе,

Зачемъ не зналъ, подобно прочимъ, страха?

Зачемъ не спалъ, когда повсюду - сонъ?

Не звалъ гостей, певцовъ не слушалъ онъ?

Неладное тутъ крылось, и возможно,

Что зналъ иной - въ чемъ дело, но разсказъ

Затянется, - и мудрый осторожно

О томъ, что зналъ, лишь намекалъ не разъ.

А захоти - онъ могъ-бы... Такъ вассалы

Болтали все въ стенахъ старинной залы.

X.

Настала ночь, и въ зеркале волны

Блестящихъ звездъ лучи отражены,

И кажется: едва струятся воды,

Но вдаль валы бегутъ, какъ счастья годы,

И отражаютъ сказочно они

Безсмертные небесные огни.

Вдоль береговъ видны деревьевъ чащи

И те цветы, что для пчелы всехъ слаще,

Изъ нихъ Дiана вьетъ венки свои

Река блеститъ извивами змеи,

Такою тишиной и миромъ веетъ,

Что страхъ внушить и призракъ не посмеетъ,

И злое все бежитъ невольно прочь

Отъ красоты такой въ такую ночь.

Разлито всюду лишь добра дыханье;

Такъ думалось и Ларе, и въ молчанье

Къ себе обратно въ замокъ онъ пошелъ.

Видъ красоты былъ для него тяжелъ.

Онъ дни ему напоминалъ иные,

И небеса - прекрасней, чемъ родныя,

Пленительнее - ночи, и сердца,

Которыя... Нетъ, бурю до конца

Онъ выдержитъ, лишь ночи этой чары -

XI.

Вновь передъ нимъ палатъ пустынныхъ сень,

Высокая его мелькаетъ тень

Вдоль стенъ, и съ нихъ глядятъ портретовъ лики.

Вотъ, что осталось. Скрылися навекъ

Деянья ихъ и прахъ во тьме гробницы,

И возвестятъ о нихъ изъ века въ векъ

Лишь летописи пышной полстраницы.

Правдоподобно лжетъ, весьма правдиво -

Такъ думалъ онъ. Сiяли прихотливо

Сквозь переплетъ оконный на полу

Лучи луны. Въ ихъ странномъ отраженье

На окнахъ расписныхъ и сводъ резной -

Ожили вдругъ, но жизнью неземной.

И траурныя кудри, колыханье

Пера его, и мрачное чело -

Какъ страхъ могилы, вызвать содраганье.

XII.

Полночный часъ. Повсюду - сонъ глубокiй,

Лишь огонекъ мерцаетъ одинокiй,

Но чу! Въ покояхъ Лары - шепотъ, крикъ,

Звукъ голоса, о помощи воззванье,

Протяжный громкiй вопль и вследъ - молчанье.

До спящихъ слугъ безумный стонъ достигъ,

Спешатъ они туда, на звукъ призыва.

Дрожитъ огонь полузажженныхъ свечъ,

Отстегнутый рука сжимаетъ мечъ.

XIII.

Бледней, чемъ лучъ, скользящiй по челу,

Лежалъ, нездешнимъ ужасомъ сраженный,

Ихъ господинъ. Мечъ полуобнаженный

Онъ выронилъ, но въ сумрачныхъ чертахъ,

И, до конца отпоръ давая твердый,

Лежалъ съ угрозой смерти на устахъ.

Въ нихъ замерли: крикъ гордости смятенной,

Слова угрозы недоговоренной...

Но прежнее хранилъ онъ выраженье.

Казалося: покоясь безъ движенья,

Онъ взоромъ гладiатора глядитъ.

Вотъ подняли, несутъ его. Онъ дышитъ,

И взоръ его вокругъ блуждаетъ - дикъ.

Онъ говоритъ, но ясно темъ, кто слышитъ,

Что эти звуки - не родной языкъ.

На языке нездешнемъ раздавались

Но для кого они предназначались -

Тотъ не слыхалъ, не могъ услышать ихъ.

XIV.

Пажъ подошелъ. Понятенъ лишь ему

Лицо имъ говоритъ, что никому

Значенье словъ не можетъ быть открыто.

Спокойней всехъ, склонившись надъ больнымъ,

На языке, что былъ ему роднымъ,

Тотъ страхъ, что сномъ на Лару былъ навеянъ.

Ужели былъ причиной страха - сонъ,

И онъ мечтой такъ сильно потрясенъ?

XV.

Что вспоминалъ - въ душевной глубине

Онъ это скрылъ. Жестоко потрясенный,

Съ зарей возсталъ онъ съ силой обновленной.

Не призванъ былъ ни врачъ, ни духовникъ.

Онъ такъ же какъ всегда проводитъ время,

Не более угрюмъ иль ясенъ ликъ,

И если ночи темной приближенье

Теперь страшитъ его воображенье -

Но ими ужасъ ихъ не позабытъ.

Попарно лишь и трепетомъ объяты,

Проходятъ мимо страшной имъ палаты.

Шуршанье тканей, шелестящiй стягъ,

Деревьевъ тень, нетопырей мельканье,

Песнь ветерка ночного - содраганье

Вселяютъ въ нихъ, едва ночная мгла

Старинный замокъ грустью облекла.

Напрасный страхъ! Не повторился мигъ

Неизъяснимый ужаса. Личину

Забвенiя носить ли онъ привыкъ?

Но все, страшась, дивились господину.

Въ лице, въ глазахъ - не видно измененiй,

Не сохранился въ нихъ малейшiй следъ

Мучительныхъ душевныхъ потрясенiй.

То было ль сномъ? Его ли дикiй стонъ

Безумные, прервавшiе ихъ сонъ?

Его ли сердце, истомясь отъ муки,

Въ бiенiи остановилось вдругъ?

Его ли взоръ вселилъ въ сердца испугъ?

Что зрителей приводитъ въ содраганье?

Безмолвствовалъ не потому ли онъ,

Что глубоко, для словъ невыразимо,

Воспоминаньемъ въ тайны погруженъ,

Все видятъ лишь последствiя одни.

Не ведая чемъ вызваны они.

Но отъ людей тая въ груди кручину,

И действiе скрывалъ онъ, и причину.

Слова безсильны: мысль задушитъ ихъ.

XVII.

Вражду, любовь, и ужасъ, и влеченье -

Онъ возбуждалъ. Различны были мненья.

Хваля, хуля - твердили межъ собой.

Молчанiе его рождало споры,

Работали умы, следили взоры.

Что онъ? Чемъ былъ? Лишь родъ его знакомъ,

Быть можетъ, онъ явился къ нимъ врагомъ?

Всехъ веселей бывалъ онъ между ними,

Но замечаетъ каждый, кто тайкомъ

Въ лицо его внимательнее взглянетъ:

Лишь на устахъ скользитъ она всегда,

Но нетъ въ глазахъ веселости следа.

Въ нихъ мягкое светилось выраженье

По временамъ; онъ сердцемъ не былъ сухъ,

Вмигъ побеждалъ. Явивъ пренебреженье

Къ возможности снискать ихъ уваженье,

Себя онъ самъ на кару осудилъ.

Въ немъ вызвала бы нежность - колебанье,

Имъ вдохновленъ для ненависти былъ

За то, что прежде много онъ любилъ.

XVIII.

Таилось въ немъ презренье ко всему.

Среди живыхъ онъ въ мiре этомъ - странникъ,

Отвергнутый загробнымъ - духъ изгнанникъ.

Онъ - жертва темныхъ силъ, ему въ уделъ

Назначившихъ опасности; случайно

О нихъ мечталъ, почти жалелъ онъ тайно.

Сильней любить, чемъ любитъ большинство,

Была въ душе способность у него.

Онъ истину опередилъ въ стремленье

Внесло съ собой крушенье юныхъ сновъ

Средь думъ о томъ, что тратилъ рядъ годовъ

И силъ, достойныхъ цели благородной,

Въ погоне онъ за призракомъ безплодной.

Пути его волною огневой,

И лучшихъ чувствъ боренье возбудившихъ,

И проклиналъ мятежный жребiй свой.

Но не себя, онъ - гордости въ угоду,

Съ телесной оболочкою людей,

Мертвящей духъ, питающей червей.

Добро со зломъ смешалъ онъ, и невольно

Въ томъ рокъ винилъ, что делалъ добровольно.

Онъ жертвовать другимъ собою могъ,

Не жалостью, не долгомъ увлеченный,

Руководясь лишь мыслью извращенной,

Что совершить доступное ему -

И та же мысль, въ минуту ослепленья,

Могла толкать его на преступленья.

На высоте ль, въ паденье ли своемъ,

Отъ всехъ, кто съ нимъ былъ связанъ бытiемъ,

Добромъ иль зломъ желалъ онъ отделиться.

Вдали отъ света духъ его возвелъ

Среди владенiй собственныхъ престолъ.

Онъ холодно на все, что копошилось,

Когда бъ соблазна не изведавъ зной,

Она была и раньше ледяной!

Онъ шелъ съ людьми дорогою одною,

Казалось, те же говорилъ слова

Не нарушалъ: безумiя виною

Лишь сердце было въ немъ, не голова;

Мысль обнажалъ онъ редко отъ покрова,

Чтобъ взоръ людской не оскорблять сурово.

По внешности - таинственный, холодный,

Чуждавшiйся знакомства и беседъ,

Онъ обладалъ - то не былъ даръ природный -

Уменiемъ въ сердцахъ оставить следъ.

Что мысль облечь словами невозможно.

Внушалъ онъ не вражду и не любовь,

Но не было безплодно съ нимъ свиданье, -

Желали все его увидеть вновь

Малейшее изъ сказанныхъ имъ словъ.

Какъ? Почему? Онъ противъ ихъ желанья

Захватывалъ людскiя души въ пленъ,

И оставался въ нихъ запечатленъ

Недавно онъ известенъ людямъ сталъ,

Чью жалость, дружбу, злобу испыталъ,

Но въ душахъ ихъ онъ росъ необычайно.

Къ его душе не находя пути,

Неодолимо, многимъ - нежеланно,

Къ себе влеченье возбуждалъ онъ странно,

И словно говорилъ, что не успеть

Вамъ разорвать чарующую сеть.

Шелъ пиръ. Въ собранье рыцарей и дамъ -

Все, кто богатъ и знатенъ, были тамъ -

Является и Лара. Въ замке Ото

Онъ вправе ждать привета и почета.

Равно оживлены и пиръ, и балъ,

И красоты ликующая свита

Веселымъ танцемъ свита и развита,

Гармонiи полна, въ счастливый кругъ.

Подобный видъ угрюмость удаляетъ,

Онъ улыбаться старость заставляетъ,

А молодость - мечтать, что унесли

Ее часы блаженства отъ земли.

И Лара наблюдалъ. Его печали

Черты его ничемъ не обличали.

Красавицы безпечною толпой

Предъ нимъ скользили легкою стопой.

Небрежно прислонясь къ колонне стройной,

Внимательно гляделъ онъ предъ собой.

Не виделъ онъ, что взоръ кого то злобный

Былъ устремленъ съ упорствомъ на него.

Но видимо его лишь одного

Тотъ взоръ искалъ - покуда незамеченъ.

Вотъ наконецъ и Ларою онъ встреченъ...

Видъ чужестранца, незнакомый ликъ.

Въ нихъ былъ допросъ, немое удивленье...

Въ глазахъ у Лары - тайное волненье,

Себе врага онъ чуялъ въ пришлеце,

А у того на сумрачномъ лице

XXII.

- Онъ! Это онъ! - вдругъ вымолвилъ пришлецъ,

И повторились изъ конца въ конецъ

Его слова. - Кто онъ?

Среди гостей, достигнувъ Лары слуха.

Дивились все, но вынести наврядъ

Могли-бъ они спокойно этотъ взглядъ.

А Лара все стоялъ, и лишь вначале,

Что на него пришельцемъ устремленъ.

Межъ темъ какъ взоромъ онъ скользилъ по зале,

Съ усмешкою, пришлецъ промолвилъ вдругъ:

- Онъ здесь? Но какъ проникнулъ въ этотъ кругъ? -

Перенести не дозволяла гордость

Предъ всеми резко сделанный допросъ,

Но въ тоне Лары слышалась лишь твердость -

Не гневный пылъ, когда онъ произнесъ,

- Мне имя - Лара и, твое узнавъ,

На рыцарскiй приветъ твой я отвечу,

Всю должную учтивость оказавъ.

Твоихъ вопросовъ жду я безъ опаски,

- Вопросовъ ждешь? Ужель такого нетъ,

Который въ сердце вызвалъ-бы ответъ,

Смутивъ твою наружную безпечность?

Вглядись въ меня, предъ памятью своей

Тебе забвенье воспрещаетъ вечность. -

Тотъ медленно холоднымъ взоромъ глазъ

Обвелъ его черты, но предъ собою

Его, казалось, виделъ въ первый разъ

Съ презренiемъ хотелъ онъ отойти,

Но остановленъ былъ на полпути.

- Одно лишь слово! Будь ты благороденъ,

А не таковъ, какимъ ты былъ и есть -

Теперь-же графъ... Не хмурься, гневъ безплоденъ,

Я на тебя съ презренiемъ гляжу,

Улыбке я не верю, не дрожу

Передъ твоей угрозой. Ты-ли это

- Кто-бъ ни былъ я - ответа

Тебе на речь такую не даю.

Не я, другой пусть выслушаетъ сказку.

Прекрасную придумалъ ты завязку,

Вмешался тутъ хозяинъ со словами:

- Что-бъ ни было въ прошедшемъ между вами -

Не место и не время праздникъ мой

Здесь омрачать словесною войной.

Что графу Ларе ты сказать желаешь -

Съ согласья обоюднаго, при мне

Ты здесь-же завтра выскажись вполне.

Ручаюсь за тебя; ты по далекимъ

И здесь - чужой. За Лару въ свой чередъ -

Порукою и кровь отцовъ, и родъ,

Что онъ себя достойнымъ ихъ окажетъ:

Долгъ рыцаря исполнить не откажетъ.

Испытываютъ насъ. Даю предъ Богомъ

Я жизнь и мечъ - правдивости залогомъ,

Насколько я войти желаю въ рай. -

Что отвечаетъ Лара? Углубленный,

Что на него глядятъ со всехъ сторонъ,

Толпы не слышитъ говоръ изумленный.

И онъ молчалъ, и взоры онъ свои

Вдаль устремлялъ въ глубокомъ забытьи.

Какъ глубоко въ душе воспоминанье.

XXIV.

- До завтра, да! До завтра! - Ничего

Не услыхали больше отъ него.

Не вспыхивали взоры гневомъ страстнымъ,

Но твердостью звучалъ спокойный тонъ.

Взявъ плащъ, небрежно отдалъ онъ поклонъ,

И на ходу взоръ Эццелина встретивъ,

Не будучи безпечно весела,

Она усмешкой злобной не была,

Которая тотъ гневъ, что сердце гложетъ,

Подъ маскою презренья скрыть не можетъ;

Кто знаетъ все и все перенесетъ.

Душевный миръ? Въ грехе-ли закоснелость? -

Что означать могла такая смелость?

Ихъ сходство межъ собой такъ велико,

Чье сердце жизнь еще не умудрила.

Одни дела - вотъ истины мерило.

XXV.

Позвавъ пажа, онъ вышелъ. Для того

Руки движенья. Спутникомъ единымъ -

Въ край Лары онъ вернулся съ господиномъ

Изъ дальнихъ странъ, тамъ, где души расцветъ

Лучомъ звезды счастливейшей согретъ.

Годами юнъ, какъ Лара - молчаливый,

Привязанъ былъ онъ и служилъ ему

Не по годамъ и званью своему.

Хотя ему была ихъ речь знакома,

Но ускорялся шагъ, светился ликъ,

При звуке речи, слышанной имъ дома, -

Онъ какъ родныя горы, сердцу милъ -

Въ немъ голоса родной страны будилъ:

Для одного покинулъ безъ возврата.

Всехъ на земле онъ заменилъ однимъ

И самъ почти не разставался съ нимъ.

XXVI.

Чуть тронула родного солнца ласка,

И на щекахъ, что зноемъ не сожгло,

Непрошенная вспыхивала краска.

То не былъ онъ - сердечный алый цветъ,

Болезненный заботы скрытой следъ -

Румянцемъ ихъ окрашивалъ порою.

И взоръ нездешнимъ вспыхивалъ огнемъ:

Какъ молнiи, сверкали думы въ немъ.

И придавали взору тень печали,

Но гордость ярче искрилась въ очахъ,

Иль скорбь - какой не передать въ речахъ.

И равнодушный къ юности утехамъ,

Въ самозабвенье погруженный самъ,

Глазъ не сводилъ онъ съ Лары по часамъ.

Разставшись съ нимъ, бродилъ онъ одиноко

Иль съ чужеземной книгой по лесамъ

Казалося, какъ тотъ, кому служилъ,

Онъ вдалеке отъ всехъ соблазновъ жилъ,

Пленяющихъ сердца, влекущихъ око.

Онъ зналъ изъ всехъ земныхъ даровъ и чаръ

XXVII.

Любилъ онъ только Лару, но въ молчанье

Любовь делами проявлять привыкъ,

И раньше, чемъ ихъ выскажетъ языкъ -

Но сохранялъ при томъ надменный видъ

И духъ, который не сносилъ обидъ.

Хотя слугу превосходилъ онъ въ рвенье,

Но видъ его внушалъ повиновенье.

Казалося, что самъ желалъ того.

И не трудна была его работа:

То стремя подержать, то мечъ подать,

Настроить лютню; а придетъ охота -

Онъ избегалъ съ домашними сближенья,

И гордости далекъ, и униженья.

Съ толпою ихъ, которая чужда

Была ему, онъ сдержанъ былъ всегда.

Онъ могъ признать, не снизойти до слугъ.

Но не казался онъ простолюдиномъ,

И грубый трудъ былъ чуждъ для этихъ рукъ.

При нежной белизне ихъ, гладкой коже

Въ паже все было-бъ, если-бъ не нарядъ

И взоръ не женскiй: гордый, страстный взглядъ,

Въ гармонiи онъ былъ съ отчизной знойной,

Не съ внешностью его - воздушно-стройной.

Той страстности. Назвался онъ Каледъ,

Но слухи шли, что такъ его едва ли

Въ его стране гористой называли.

Окликнутый - на повторенный звукъ,

Иль вздрагивалъ, какъ бы припоминая.

И только Лары голосу внимая,

Отъ забытья въ немъ пробуждался духъ,

Все оживало: сердце, взоръ и слухъ.

Онъ въ зале былъ - свидетелемъ той ссоры,

Что привлекла вниманье всехъ и взоры.

Когда въ толпе дивились безъ конца,

Что кинутый предъ всеми недостойно,

Надменный Лара вынесъ такъ спокойно,

Ихъ слушая, Каледъ краснелъ, бледнелъ...

Въ огне былъ ликъ, а губы - словно мелъ.

Изъ сердца проступивъ росой холодной,

Чело его, родясь отъ тяжкихъ думъ,

Въ которыя страшится вникнуть умъ;

Для насъ возможны многiя деянья

Лишь въ полубезотчетномъ состоянье.

Сковавъ уста, увлажило чело.

Сначала онъ смотрелъ на Эццелина.

Но увидавъ улыбку господина,

Которою простился тотъ съ врагомъ,

И памятью значенье той улыбки

Определить одинъ могъ безъ ошибки.

Онъ съ Ларою оставилъ залъ, и вдругъ

Образовалась пустота вокругъ:

И виденнымъ былъ каждый такъ взволнованъ,

Что при мерцанье факеловъ, едва

Высокой тенью залу празднества

Оставилъ тотъ, какъ возрасло волненье.

Предчувствiемъ беды смущаетъ сонъ,

И чемъ страшнее, темъ правдивей онъ.

Они ушли; остался молчаливый

Сэръ Эццелинъ съ осанкой горделивой.

Уходитъ онъ, пославъ рукой приветъ.

XXIX.

Все разошлись, оконченъ пиръ привольный;

Внимательный хозяинъ, гость довольный -

Все затихало: радость и тоска.

Измученнымъ житейскою борьбою -

Забвенiе несетъ оно съ собою.

Любовь, вражда, надежда на судьбу,

Здесь надо всемъ забвенья веютъ крылья;

Затихнувъ - жизнь покоится въ гробу:

Такъ называть намъ следуетъ ложницу -

Нашъ общiй домъ и полночи гробницу,

Все въ наготе безпомощной нашло

Себе прiютъ, стремясь на мигъ забыться,

Чтобъ, пробудясь, со страхомъ смерти биться,

Страшась - хотя для скорби жизнь дана -

ПЕСНЬ ВТОРАЯ.

I.

Бледнеетъ ночь и сталъ туманъ разсветомъ,

Мiръ пробужденъ зари блеснувшей светомъ,

И ближе сталъ нашъ день последнiй съ нимъ.

Но хороша, какъ въ первый часъ, природа:

Блистаетъ ярко солнце съ небосвода,

Цветы - въ долинахъ, свежесть - въ ветерке,

Безсмертный человекъ! Ты съ восклицаньемъ:

"Они мои!* - насыться созерцаньемъ,

Пока они сiяютъ для тебя.

Настанетъ день: кто надъ твоей могилой

Не выронятъ они слезы единой, -

Не хлынетъ дождь и листъ не упадетъ,

И ветерокъ ни разу не вздохнетъ.

Лишь будетъ червь добыче радъ, и щедро

II.

День. Полдень. Въ замокъ - молоды и стары

На зовъ толпою рыцари спешатъ;

Урочный часъ, когда они решатъ:

Пусть Эццелинъ, въ чемъ ни была бъ вина,

Долгъ обвиненья выполняетъ строго.

Предстать передъ лицомъ людей и Бога -

Имъ вместе съ Ларой клятва здесь дана.

Является отсрочка неудобной.

III.

Часъ миновалъ. Вотъ Лара, слову веренъ,

Спокойно терпеливъ, самоуверенъ.

И омрачился замка властелинъ:

- Я поручусь, что другъ мой - веренъ чести.

Коль скоро живъ - то будетъ онъ на месте.

Прiютъ его - въ ближайшей изъ долинъ

Не верю я, чтобъ пренебрегъ онъ мною,

Здесь гостемъ былъ желаннымъ Эццелинъ.

Наверно есть для промедленья поводъ,

И онъ къ тому представитъ вескiй доводъ.

Ее готовъ я кровью отстоять.

И Лара отвечалъ: - Сюда - покорный

Желанью твоему - я поспешилъ,

Чтобъ выслушать изветъ пришельца черный.

Не будь онъ иль безумцемъ, очевидно,

Иль недругомъ, который мститъ постыдно.

Онъ верно зналъ, хоть съ нимъ я незнакомъ,

Меня въ краяхъ далекихъ, но - довольно!

Ты за него ответишь здесь клинкомъ!

Зарделся Ото и, швырнувъ перчатку,

Мечъ обнажилъ, схватясь за рукоятку.

- Второе мне милее! Гостя нетъ,

Смерть одного казалась неизбежна,

Не изменился Лары бледный ликъ.

Холодною рукой, почти небрежно,

Какъ человекъ, что имъ владеть привыкъ

Мечъ обнажилъ готовый къ бою Лара.

Все рыцари приблизилися къ нимъ,

Но Ото гневъ кипитъ, неудержимъ,

И съ устъ его слетаютъ оскорбленья.

IV.

Былъ кратокъ бой, но бешенъ и жестокъ.

И Ото самъ нарвался на клинокъ,

Но раненъ не смертельно: пораженный

- Проси пощады! - Онъ остался немъ

И можетъ быть не всталъ бы онъ совсемъ:

Такъ потемнелъ ликъ Лары на мгновенье

И демонское принялъ выраженье.

Теперь, когда былъ врагъ его поверженъ:

Тогда являлъ онъ стойкость, мастерство,

Теперь-же гневъ заговорилъ, несдержанъ.

Такъ мало милосердiя права

Толпою окружающей, едва

Не обратилъ клинокъ, до крови жадный,

На помешавшихъ мести безпощадной.

На мигъ мелькнула эта мысль въ мозгу

И словно клялъ исходъ онъ нежеланный:

Поверженъ врагъ, но палъ не бездыханный.

Онъ словно наблюдалъ: насколько мечъ

Путь жизненный его успелъ пресечь?

Былъ поднятъ Ото. Для его покоя

Предписано явившимся врачемъ

Не спрашивать покуда ни о чемъ.

Все вышли въ залъ, и онъ - причина боя

Не обративъ ни на кого вниманья,

Надменно вышелъ вонъ, храня молчанье,

Селъ на коня и, поскакавъ домой,

На замокъ Ото взоръ не поднялъ свой.

Но где же онъ - подобье метеора,

Исчезнувшiй въ лучахъ зари отъ взора?

Где Эццелинъ? Явившiйся сюда

Неведомымъ - исчезъ онъ безъ следа.

Но домъ его стоялъ недалеко,

Тропинка есть, идти по ней легко,

Съ зарей не возвратился онъ однако.

О немъ справлялись съ наступившимъ днемъ,

Покой былъ пустъ, и конь стоялъ безъ дела;

Хозяиномъ тревога овладела,

И слуги лесъ обшарили, ища.

Казался следъ злодейства вероятенъ,

Ни лоскутковъ оторванныхъ плаща.

Намъ выдающiй место нападенья -

Въ траве не сохранился следъ паденья,

И оттискъ въ землю впившихся ногтей

Въ последнiй мигъ, когда безсильно руки

Терзаютъ дернъ среди предсмертной муки.

Все было-бъ такъ - будь Эццелинъ убитъ.

Въ сомненье же надежде путь открытъ.

Честь Лары омраченную пятная.

Являлся онъ - все затихали вдругъ,

Онъ уходилъ - и снова все вокругъ

Дивилися и, сыпля клеветами,

VII.

Дни шли. Отъ раны Ото исцеленъ,

Враждой открытой къ Ларе онъ пылаетъ,

Другъ каждому, кто зла ему желаетъ,

И судъ страны, по наущенью Ото,

За Эццелина требуетъ отчета.

Кого страшить онъ кроме Лары могъ?

Не тотъ ли удалить его помогъ,

Онъ угрожалъ тяжелымъ обвиненьемъ?

Таинственность, любимая толпой,

До слуховъ жадной, грубой и тупой,

Отсутствiе друзей - чуждъ лицемерья,

Презренье, гневъ - въ немъ бившiе ключомъ,

Уменiе его владеть мечомъ -

Где научился этому не воинъ?

Где этотъ гневъ душой его усвоенъ?

Отъ слова одного стихая вмигъ,

Но гневъ, что къ цели будучи направленъ,

Не можетъ состраданьемъ быть разбавленъ,

И свойственъ темъ, кто зналъ въ теченье летъ -

И это все, въ связи съ людскимъ стремленьемъ

Скорее къ порицаньямъ, чемъ къ хваленьямъ -

Вдругъ разразилось бурей роковой

Надъ Ларою. Враги сплотились дружно,

Кто - врагъ ему: и мертвый, и живой.

ѴШ.

Съ проклятiемъ влачили гнетъ насилья

Не мало недовольныхъ въ томъ краю;

Закономъ похоть сделавшихъ свою;

Рядъ внешнихъ войнъ съ борьбой междоусобной

Открылъ греху и крови путь удобный,

И многiе лишь знака ждали съ этихъ поръ,

Что разделяетъ гражданъ, имъ объятыхъ,

Лишь на друзей иль на враговъ заклятыхъ.

Царилъ всевластно въ замке феодалъ

И съ послушаньемъ въ людяхъ возбуждалъ

Наследовалъ и Лара отъ отца

Трудъ даровой и скорбныя сердца.

Но чистымъ отъ греха порабощенья

Въ изгнанье онъ остался до конца.

И прежнiй страхъ сердца людей оставилъ.

Когда порой внушалъ онъ трепетъ имъ, -

То за него дрожали, не предъ нимъ;

Въ немъ видели несчастнаго. Сначала

Теперь же одиночество, недугъ -

Причиною считали все вокругъ

Его молчанья и ночей безсонныхъ.

Унынiе вступило съ нимъ подъ сводъ

Открытъ для всехъ, заботой удрученныхъ.

Лишь объ однихъ жалея угнетенныхъ,

Онъ съ гордыми держался свысока,

Но обращалъ свой взоръ на бедняка.

И никого не оскорбилъ онъ словомъ.

Все видели: заметно возросло

Въ его земле приверженцевъ число,

И къ нимъ, съ исчезновеньемъ Эццелина,

Боялся ль онъ съ той ссоры роковой,

Что мечъ виситъ надъ буйной головой,

Но милостью привлекъ людей безвестныхъ

Вернее онъ, чемъ всехъ вельможъ окрестныхъ.

Но по деламъ народъ о немъ судилъ, -

Кто господиномъ былъ гонимъ сурово,

Искалъ себе въ его владеньяхъ крова.

Не грабилъ онъ жилища бедняковъ,

Сокровище скупого было цело,

Язвить людей презренiе не смело,

А молодость - безпечно весела

И въ будущемъ наградъ себе ждала.

Онъ обещалъ возможность близкой мести.

Любви, давно страдавшей отъ преградъ,

Сулилъ съ победой наслажденiй рядъ.

Созрело все для важной перемены,

Межъ темъ для Ото мщенья часъ насталъ,

Но Лару подготовленнымъ засталъ:

Съ нимъ собрались въ стенахъ громадной залы

Толпою многотысячной вассалы.

Вверялись Богу, не страшась людей.

Съ зарей дневною Ларою свобода

Дарована была рабамъ земли

Съ темъ, чтобъ они отныне рыть могли

Вотъ кличъ, съ которымъ двинется ихъ рать:

Отстаивать добро и зло карать.

Свобода, вера, месть - любое слово,

Подхвачено для клича боевого,

Пируетъ волкъ, и червь бываетъ сытъ.

IX.

Здесь феодалъ всевластно правилъ краемъ,

Въ немъ государь монарха тенью сталъ,

И для рабовъ возстанья часъ насталъ.

Самой судьбой имъ ныне вождь указанъ,

Что съ деломъ ихъ нерасторжимо связанъ.

И вождь тотъ для себя въ борьбе сторонъ

Отторгнутый отъ техъ судьбы проклятьемъ,

Къ кому идти онъ долженъ бы, какъ къ братьямъ,

Съ той ночи графства Лара господинъ

Ждать худшаго привыкъ, но - не одинъ.

И, съ общимъ дело личное связавъ,

Онъ, торжества победы не узнавъ,

Отсрочить могъ паденье роковое.

Тишь мертвую души, которой шквалъ

Событiй рядъ, и бурныхъ силъ броженье

Въ немъ высшаго достигло напряженья.

Онъ сделался опять собой самимъ,

Лишь стало место действiя - другимъ.

Но былъ на месте онъ въ игре кровавой.

Пусть рокъ его на ненависть обрекъ -

Лишь бы враговъ онъ къ гибели увлекъ.

Что для него рабовъ освобожденье?

Какъ зверь, бежитъ онъ въ мрачный свой прiютъ,

И здесь людьми и рокомъ онъ затравленъ,

Но тщетно для него капканъ разставленъ:

Поймать - нельзя, пускай его убьютъ.

Онъ созерцалъ, безмолвенъ и суровъ,

Но стать вождемъ достойнымъ онъ готовъ - -

Вновь вызванный судьбою на арену.

Въ движеньяхъ, речи - дикiй пылъ страстей,

X.

Что повторять о томъ какъ шла борьба,

Какъ гибла жизнь, питались ястреба?

Какъ слабые сдавалися надменнымъ?

О зареве огней, паденьи стенъ?

Во все века оно безъ переменъ.

Но сверхъ того здесь такъ кипели страсти,

Что угрызенья не имели власти

И пленниковъ казнили, победивъ.

Чья сторона ни побеждала - обе

Въ сердцахъ своихъ подвластны были злобе.

Отстаивалъ свободу онъ иль гнетъ -

Остановить мечъ безпощадный - поздно,

И скорбь въ стране сбираетъ жатву грозно,

Пылаетъ край, зажженъ со всехъ концовъ,

И смерть, смеясь, глядитъ на мертвецовъ.

Победа, въ силу перваго порыва,

Отрядамъ Лары суждена сперва,

Но ихъ сгубилъ мигъ первый торжества.

Не слушаютъ они его призыва

Случайная удача - не долга,

И ихъ, соединясь, погубятъ вместе

Стремленiе къ добыче съ жаждой мести.

Напрасно, власть вождя употребивъ,

Напрасно гневъ ихъ сдерживаетъ Лара:

Зажегшему - не погасить пожара.

Имъ доказалъ поздней лукавый врагъ,

Насколько былъ поспешенъ этотъ шагъ.

Отсрочка битвы, тягость утомленья,

Въ припасахъ недостатокъ, на сырой

Земле ночлегъ дождливою порой

И безуспешность длительной осады,

Нежданны были. Встретилъ бы конецъ

Любой изъ нихъ какъ ветеранъ - боецъ

Въ бою съ врагомъ, но жизни и лишенiй -

Отраднее имъ смерть въ пылу сраженiй.

Изъ ихъ рядовъ громадное число.

Ихъ торжество сменила удрученность.

Являлъ лишь Лара ту же непреклонность,

Хоть тысячи бойцовъ, что шли за нимъ,

Съ нимъ - цветъ бойцовъ, понявъ свое упорство,

Они винятъ себя за непокорство.

Надежда есть: граница къ нимъ близка,

Въ чужомъ краю укроются войска,

Изгнанниковъ тоску иль гневъ безправныхъ;

Отчизну жаль, разстаться трудно съ ней,

Но пасть въ бою иль сдаться въ пленъ трудней.

XII.

Во тьме звездой путь озаряетъ ночь.

Уже ложится лучъ, какъ будто спящiй,

На гладь реки, границею служащей.

Уже кричатъ: - Такъ мы на рубеже? -

Назадъ! Бежать! Не Ото-ль блещетъ знамя?

Его копье сверкаетъ, имъ грозя.

Не вспыхнуло-ль костровъ пастушьихъ пламя?

При яркомъ свете ихъ бежать нельзя.

Но кровь свою врагамъ отдастъ не даромъ.

XIII.

Одинъ лишь мигъ, чтобъ духъ перевести.

Здесь ждать врага иль на него идти?

Къ реке врагомъ, но, кинувшись впередъ,

Хоть часть бойцовъ - пусть будетъ ихъ не много -

Цепь вражескую все таки прорветъ.

- Впередъ - на нихъ! Кто хочетъ ждать - не воинъ,

Пришпоренъ конь, сверкаетъ каждый мечъ.

Пускай дела опережаетъ речь.

Увы, для многихъ будетъ Лары слово -

Подобiемъ призыва гробового.

Онъ вынулъ мечъ. Въ себя онъ погруженъ,

Какъ будто бы отчаяньемъ сраженъ,

Но для него онъ черезчуръ безстрастенъ.

Кто не всецело къ людямъ безучастенъ,

Онъ обменялся взорами съ Каледомъ;

Тотъ, какъ всегда, за Ларой ехалъ следомъ

И былъ для страха онъ неуязвимъ.

Светъ призрачный луна ли такъ струила,

Лицо его: о правде роковой,

Не ужасе - та бледность говорила.

Руки его коснулся вождь слегка,

Не бьется сердце, не дрожитъ рука

Но молвитъ взоръ: - Намъ не грозитъ разлука,

Погибнетъ рать, разсеются друзья,

Но съ жизнью, не съ тобой разстанусь я! -

Раздался кличъ. Ударивъ въ середину,

Послушенъ каждый конь удару шпоръ.

Мечъ на-голо! Не отступать ни шага!

Ихъ численность раздавитъ, не отвага.

Все яростней отчаянный напоръ.

И алою текла въ лучахъ восхода.

XV.

Следя за всемъ, что делалось вокругъ,

Где наступаетъ врагъ иль гибнетъ другъ -

Бодритъ другихъ, но въ немъ угасла вера.

Бежать нельзя, не видно беглецовъ;

Сражается слабейшiй изъ бойцовъ;

Предъ голосомъ вождя, предъ мощнымъ взмахомъ

Почти одинъ врезается въ ихъ рать,

Иль хочетъ онъ свои ряды собрать,

Себя онъ не щадитъ, и - вотъ мгновенье:

Враги бегутъ... Все видятъ мановенье

Склонился шлемъ? Стрела - въ груди его!

Движеньемъ темъ онъ грудь открылъ удару.

Сразила смерть въ его гордыне Лару.

Въ устахъ застыли смелыя слова,

Воздетая, безжизненно упала,

И все-жъ меча она не выпускала.

Онъ выронилъ поводья изъ другой;

Каледъ ихъ подхватилъ, но оглушенный,

Не виделъ вождь, какъ за собою вследъ

Изъ боя вывелъ скакуна Каледъ,

Межъ темъ, какъ въ ихъ рядахъ, все наступавшихъ,

Те, кто разилъ, не замечали павшихъ.

Въ лучахъ зари лежатъ полуживые

Съ убитыми. Раздроблена броня,

Съ головъ упали шлемы боевые.

Вотъ на земле - трупъ ратнаго коня;

И, чуть дыша, покоится близъ друга

И всадникъ тотъ, что управлялъ конемъ.

Одни лежатъ на берегу потока,

И, кажется, надъ павшими жестоко

Одинъ глотокъ... Ихъ жажда жжетъ огнемъ.

Смочить уста предъ темъ, какъ лечь въ могилу!

Они къ воде влачатся черезъ силу,

Оставивъ следъ кровавый за собой,

И вотъ река... Склонившись надъ струями,

Они почти коснулись ихъ устами,

Прохладой обвеваетъ ихъ река.

Въ последнiй разъ... Къ чему же промедленье?

Она уже забыта, далека, -

И для нея не нужно утоленья.

XVII.

Подъ липой, отъ событiй техъ вдали,

Лежалъ боецъ, въ немъ угасала сила;

Жизнь Лары съ кровью быстро уходила.

Тотъ, въ комъ онъ видеть спутника привыкъ,

И въ немъ нашелъ единую охрану,

Надъ нимъ Каледъ заботливо поникъ.

При каждомъ содраганiи жестокомъ

Струилась кровь чернеющимъ потокомъ.

Съ упадкомъ силъ - слабей ея волна,

Онъ говорить не можетъ, и движенья

Усиливаютъ лишь его мученья,

Но руку онъ съ улыбкой грустной жметъ

Тому, кто хочетъ облегчить ихъ гнетъ,

И не страшитъ. Онъ на груди покоитъ

Лишь бледный ликъ съ застывшей на челе

Предсмертной влагой, съ потускневшимъ взоромъ,

Теперь полуугасшимъ, но въ которомъ

XVIII.

Везде враги осматриваютъ поле.

Победы нетъ, покуда вождь - на воле.

Но взять его нельзя полуживымъ.

Въ немъ онъ нашелъ съ судьбою примиренье.

Отъ ненависти въ жизни смерть - спасенье.

И Ото здесь: глядитъ на кровь того,

Кемъ раненъ былъ; къ нему нагнулся Ото,

Не отвечаетъ Лара ничего.

Съ Каледомъ говоритъ онъ; непонятно

Значенье словъ, произносимыхъ внятно.

На языке чужомъ онъ говоритъ,

Его речей предсмертныхъ смыслъ открытъ

Лишь одному, кто такъ къ нему привязанъ;

Тотъ тихо отвечаетъ, все кругомъ

Внимаютъ въ изумленiи немомъ;

И въ смертный часъ забыли эти двое.

Слитъ воедино мрачный ихъ уделъ,

И тайной ихъ никто не овладелъ.

XIX.

Показываютъ, какъ важна беседа.

Когда судить по голосу Каледа,

Изъ нихъ двоихъ былъ къ смерти ближе онъ:

Такъ трепетно, столь полные печали

Но голосъ Лары твердымъ былъ вначале,

До той поры, какъ смерти хрипота

Не оковала бледныя уста.

Онъ устранялъ загадки разрешенье

Лишь на Каледе съ лаской предъ концомъ

Остановилъ онъ взоры на мгновенье.

Когда-жъ тотъ смолкъ, подавленный тоской -

Ему Востокъ онъ указалъ рукой,

Светило дня тумановъ покрывало.

Случайно-ль онъ указывалъ туда?

Припомнилъ ли минувшiе года?

Но - словно солнце было видеть больно

Взоръ опустилъ на бледное чело,

Что сумракомъ ночнымъ заволокло.

Но Лара былъ, къ несчастiю, въ сознанье:

Когда ему - въ напутствiи душа

Крестъ поднесли, то чувствомъ покаянья

Въ немъ не смягчилась ни одна черта,

Но дрогнули презренiемъ уста.

Межъ темъ Каледъ, предчувствуя разлуку.

Нахмурился, и резко отвела

Рука его съ крестомъ священнымъ руку,

Какъ будто крестъ - помеха въ смертный часъ,

Не зналъ онъ, что съ кончиной темъ изъ насъ,

Восходитъ лучъ безсмертной жизни новой.

XX.

Но Лары грудь дышала тяжелей,

Въ его очахъ уже сгущались тени

Что неустанно въ слабости своей

Опорой были ей. Каледа руку

Своей рукой на сердце онъ кладетъ,

Но къ слабому его бiенья звуку

Оно молчитъ... Съ надеждою безплодной

Не выпускаетъ онъ руки холодной.

Не бьется ли?... Простись, мечтатель, съ нимъ,

Не Лара здесь, а то, что было имъ.

Онъ такъ гляделъ, какъ будто духъ надменный

Еще живилъ собою прахъ смиренный;

Въ сознанье привести его хотятъ,

Но къ мертвому какъ бы прикованъ взглядъ.

Былъ взятъ людьми, стоявшими вокругъ,

И словно прахъ, во прахъ упала вдругъ

Та голова, что онъ желалъ бы дольше

Покоить на груди - онъ, немъ и тихъ,

Но вдругъ упалъ, тоской сраженъ смертельно,

Какъ тотъ, кто имъ любимъ былъ безпредельно.

Любимый имъ? Знавалъ ли изъ мужчинъ

Подобную любовь хотя одинъ?

Давно полуразгаданная тайна;

Грудь обнажили, чтобъ его привесть

Въ сознанiе, и полъ его открылся.

Когда вернулась жизнь, онъ не смутился.

XXII.

И Лара спитъ - отъ праотцевъ вдали;

Его въ земле глубоко погребли,

И сонъ глубокъ, хотя водой святою

И не украсилъ холмъ его плитою.

Онъ более, чемъ вождь - народомъ, тою

Оплаканъ былъ, чья тихая тоска

Не такъ, какъ скорбь народная, громка.

Но было это до конца - напрасно.

Изъ-за того-ль, кто нравомъ былъ суровъ,

Покинула она родимый кровъ?

За что онъ былъ любимъ? Ни слова боле!

Онъ могъ быть неженъ: у такихъ людей

Въ душе глубокой намъ читать трудней.

И кто безпеченъ - темъ не можетъ сниться,

Какъ сильныя сердца способны биться.

Такъ приковать, особою была.

Но говорить о томъ Каледъ не въ силахъ,

Другихъ уста сомкнулися въ могилахъ.

XXIII.

Помимо раны свежей и глубокой -

Старинныя зазубрины мечомъ,

Добытыя въ войне уже далекой.

Где-бъ ни провелъ онъ дней своихъ весну -

Покрылъ себя позоромъ онъ иль славой -

Участникомъ онъ былъ въ борьбе кровавой.

Лишь Эццелинъ могъ истине помочь,

Но навсегда исчезъ онъ въ эту ночь.

И въ эту ночь - (таковъ разсказъ вассала) -

Долиной проходилъ онъ, что лежала

Межъ двухъ владенiй; побледнелъ востокъ

И Цинтiи полускрывался рогъ.

Лишь этимъ онъ кормился самъ съ семьею.

И близъ реки, что рубежемъ легла

Межъ замкомъ Ото и землею Лары,

Услышалъ онъ въ лесу копытъ удары,

Вдругъ вынесся. Она была закрыта,

Обернутая складками плаща,

Лицо его - опущено и скрыто.

За всадникомъ следилъ онъ трепеща,

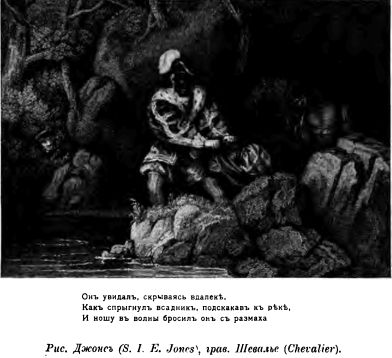

Онъ увидалъ, скрываясь вдалеке,

Какъ спрыгнулъ всадникъ, подскакавъ къ реке,

И ношу въ волны бросилъ онъ съ размаха.

И тутъ-же осмотревшись не безъ страха,

Что подъ волною скрылось не совсемъ;

Тогда нагнулся онъ за валунами,

Которые нанесены волнами,

И самые большiе изъ камней

Межъ темъ вассалъ пробрался осторожно

Туда, откуда реку видеть можно:

Украшена подобiемъ звезды -

Всплывала чья-то грудь поверхъ воды.

Какъ брошенъ камень былъ рукой могучей,

И - пораженъ - мертвецъ пошелъ ко дну, .

И пурпуромъ окрасилъ онъ волну.

Въ последнiй разъ, но - дальше тело всплыло,

И всадникъ ждалъ, покуда не прошло

Волненье на реке, затемъ въ седло

Вскочилъ онъ вмигъ - онъ былъ замаскированъ -

Погналъ коня и ускакалъ. Взволнованъ,

Несомаго волнами мертвеца,

Но если впрямь колетъ его украшенъ

Былъ рыцарской звездой - являлся въ ней

Сэръ Эццелинъ въ ту ночь среди гостей,

Пошли, Творецъ, душе его покой!

Несется въ море трупъ безъ погребенья,

И думать мы должны изъ сожаленья,

Что былъ сраженъ не Лары онъ рукой.

Ихъ нетъ - Каледа, Лары, Эццелина,

Ни надъ однимъ не высится плита;

Увесть пажа отъ местъ, где пролита

Въ сраженiи была кровь господина -

Тиха ея слеза, чуть слышенъ стонъ.

Но яростью въ ней чувства загорались,

Когда ее отъ местъ увлечь старались,

Где - мнилось ей - и ныне съ нею онъ.

Детенышей, тигрицы разъяренной.

Когда свобода ей была дана,

Съ воздушными виденьями она

Тамъ речь вела - созданьями Печали,

Подъ деревомъ, где Лары голова

Склонилась ей на грудь въ предсмертной муке-

Припоминались ей его слова,

Последнее пожатье при разлуке;

Ихъ прятала она, иль, въ забытьи

Къ земле ихъ прижимая, разстилала,

Какъ будто кровь остановить желала.

Съ собою говорила за него,

Казалось ей: онъ окруженъ врагами.

Иль на траву садилася въ тоске,

Закрывъ лицо прозрачными руками,

И выводила буквы на песке.

Ея любовь и тайну схоронила.

О. Чюмина.

ЛАPА.

Стр. 355. Среди владенiй Лары ликованье...

"Къ сведенiю читателя сообщается, что хотя имя Лары испанское, однако въ поэме нетъ никакихъ описанiй местности или природы, которыми ея герой или действiе прiурочивалъ бы къ какой-либо определенной стране или эпохе. Слово "рабы", котораго нельзя было бы применить къ низшему классу населенiя Испанiи, где никогда не было крепостныхъ, употреблено здесь для обозначенiя подданныхъ вымышленнаго господина". (Прим. Байрона).

Вернулся онъ изъ чужеземныхъ странъ...

"Въ этой строфе Байронъ отчасти разсказываетъ собственную исторiю". (Вальтеръ Скоттъ).

......насмешливый языкъ --

Орудье техъ, кто былъ ужаленъ светомъ.

"Замечательная особенность поэзiи Байрона заключается въ томъ, что хотя его манера часто изменяется, хотя онъ и умеетъ усвоивать, смотря по обстоятельствамъ, характерный стихъ и стиль различныхъ современныхъ поэтовъ, но все-таки его произведенiя всегда отличаются сильнымъ отпечаткомъ оригинальности. При этомъ во многихъ важныхъ подробностяхъ, а особенно - въ характере его героевъ, каждая поэма такъ близко похожа на другую, что у поэта менее сильнаго эта манера вызывала бы впечатленiе утомительнаго однообразiя. Все, или почти все, его герои лосятъ на себе приметы Чайльдъ-Гарольда: все, или почти все, отличаются настроенiемъ, повидимому, противоречащимъ ихъ состоянiю, повышеннымъ и резкимъ ощущенiемъ скорби и удовольствiя, тонкимъ пониманiемъ всего честнаго и благороднаго и чувствительной воспрiимчивостью ко всякой несправедливости и обиде, подъ маской стоическаго равнодушiя и презренiя къ человечеству. Сила рано пробудившейся страсти и пылъ юношескаго чувства изображаются обыкновенно охлажденными и подавленными вследствiе какой-нибудь неосторожности, совершенной въ раннемъ возрасте, или какой-нибудь темной вины, и чувство радости помрачается отъ слишкомъ близкаго знакомства съ суетностью человеческихъ желанiй. Эти мрачныя черты являются качествами, общими всемъ байроновскимъ героямъ, отъ Чайльдъ-Гарольда до ренегата Альпа. Онъ постоянно выводилъ на сцену все одинъ и тотъ же характеръ, изменявшiйся только благодаря усилiямъ могучаго генiя, который, разследуя скрытыя пружины страсти и чувства въ самыхъ затаенныхъ извилинахъ сердца, умелъ своеобразно комбинировать ихъ действiя, такъ что вызываемый ими интересъ постоянно обновлялся и никогда не ослабевалъ, несмотря на то, что важнейшiя действующiя лица этой драмы являлись все подъ одними и теми же чертами. Въ знатнаго человека, выбирая для своихъ произведенiй сюжеты и лица, очень сходные другъ съ другомъ, несмотря на все эти обстоятельства, несмотря на непрiятныя свойства, которыми онъ обычно наделялъ своихъ героевъ и на всемъ известное непостоянство публики, съумелъ поддерживать къ нимъ тотъ же интересъ, какой возбужденъ былъ его первымъ зрелымъ произведенiемъ. Этотъ фактъ когда-нибудь будетъ признанъ однимъ изъ замечательнейшихъ литературныхъ явленiй нашего века, темъ более, что верность его не подлежитъ сомненiю". (Вальтеръ Скоттъ).

Мысль, высказанная В. Скоттомъ, повторена Пушкинымъ, въ одной изъ не законченныхъ заметокъ 1827 г.: "Байронъ бросилъ одностороннiй взглядъ на мiръ и природу человеческую, потомъ отвратился отъ нихъ и погрузился въ описанiе самого себя, въ коемъ онъ поэтически создалъ и описалъ единый характеръ, именно - свой... Все отнесъ онъ къ сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Онъ представилъ намъ свой призракъ. Онъ создалъ себя вторично, то подъ чалмой ренегата, то въ плаще корсара, то издыхающимъ подъ схимой, то странствующимъ посреди..."

Стр. 357.

Приветливый прiемъ со всехъ сторонъ

"Это описанiе Лары, внезапно и неожиданно вернувшагося изъ дальнихъ странствiй и вновь занявшаго свое прежнее положенiе въ обществе своей родины, во многомъ очень сходно съ тою ролью, какую приходилось играть самому автору въ техъ случаяхъ, когда великiе люди смешиваются съ толпой" (В. Скоттъ).

Надъ черепомъ, кощунственно изъ праха

Исторгнутымъ, лежавшимъ на столе...

Бiографы Байрона указываютъ, что въ 1808--9 гг. въ числе украшенiй его рабочаго кабинета было несколько череповъ, хорошо отполированныхъ и разставленныхъ на легкихъ полочкахъ вокругъ всей комнаты: въ ту пору онъ скорее любилъ вызываемыя ими мрачныя мысли, чемъ боялся или чуждался ихъ.

Стр. 370. Песнь вторая.

Лары большую часть ожиданiй, возбужденныхъ первой песнью поэмы. Не говоря уже о воскрешенiи сэра Эццелина, таинственное виденiе Лары въ его старинномъ зале является совсемъ ненужной вставкой, необъяснимой какою-либо определенною целью. Характеръ Медоры, которую мы видели покорно живущею на острове корсара не спрашивая о томъ, откуда и почему она тамъ появилась, теперь, вследствiе какихъ-то таинственныхъ отношенiй между нею и сэромъ Эццеллиномъ, прiобретаетъ довольно непрiятный и двусмысленный оттенокъ; далее, благородный и великодушный Конрадъ, предпочитавшiй смерть и пытку жизни и свободе, заменяется ночнымъ убiйцею и унижается до роли подлаго и коварнаго разбойника". (Джорджъ Эллисъ).

Стр. 380.

Не Лара здесь, а то, что было имъ.

"Смерть Лара, безъ сомненiя, - лучшее место въ поэме, и смело можетъ стать наряду со всемъ, что когда-либо написано Байрономъ. Физическiй ужасъ, внушаемый этимъ событiемъ, описаннымъ съ страшною силою и верностью, оттеняется и смягчается превосходнымъ изображенiемъ душевной энергiи и преданности. Вся эта часть пофмы написана съ одинаковою силою и глубиною чувства и можетъ выдержать какое угодно сравненiе съ другими произведенiями нашей поэзiи, изображающими пафосъ или энергiю". (Джеффри).

Стр. 382. Строфа XXIV.

Содержанiе этой строфы навеяно описанiемъ смерти или, лучше сказать, похоронъ герцога Гандiйскаго. Наиболее интересный и подробный разсказъ объ этомъ событiи находится у Борчарда. Сущность его заключается въ следующемъ:

"Въ восьмой день iюня кардиналъ Валенцскiй и герцогъ Гандiйскiй, сыновья папы, ужинали у своей матери, Ваноццы, близъ церкви св. Петра въ узилище; при этомъ присутствовали также и некоторыя другiя особы. Съ наступленiемъ поздняго часа кардиналъ напомнилъ своему брату, что имъ пора возвратиться въ папскiй дворецъ; они сели на лошадей или муловъ и въ сопровожденiи небольшого числа прислуги доехали до дворца кардинала Асканiо Сфорцы. Здесь герцогъ сказалъ кардиналу, что прежде, чемъ вернуться домой, ему нужно побывать еще въ одномъ месте ради своего удовольствiя. Поэтому, отпустивъ всю свою свиту, за исключенiемъ лишь одного служителя и одного замаскированнаго человека, который явился къ нему во время ужина, а раньше, въ теченiе целаго месяца, почти ежедневно посещалъ его въ папскомъ дворце, герцогъ посадилъ этого человека сзади себя на мула и поехалъ въ еврейскую улицу. Тамъ онъ оставилъ своего служителя, приказавъ ему дожидаться до известнаго часа, а потомъ, если онъ не вернется, возвратиться во дворецъ. Затемъ, опять посадивъ замаскированнаго человека сзади себя, герцогъ поехалъ дальше, неизвестно, куда именно; но въ ту же ночь онъ былъ убитъ и брошенъ въ реку. Оставленный имъ служитель также подвергся нападенiю и былъ смертельно раненъ; и, хотя за нимъ ухаживали очень внимательно, онъ оказался въ такомъ положенiи, что не могъ дать ясныхъ сведенiй о томъ, что произошло съ его господиномъ. На утро слуги герцога, видя, что онъ не возвращается во дворецъ, стали тревожиться; одинъ изъ нихъ разсказалъ папе о вечерней прогулке его сыновей и сообщилъ, что герцога еще нетъ дома. Папа былъ этимъ очень обезпокоенъ, но подумалъ, что, верно, какая-нибудь куртизанка заманила герцога провести съ нею ночь, и что онъ, находя неудобнымъ возвращаться домой среди белаго дня, решилъ дождаться вечера. Но когда и вечеръ уже наступилъ, а ожиданiе не оправдалось, папа былъ глубоко огорченъ и сталъ производить розыски съ помощью разныхъ лицъ. которымъ онъ приказалъ принять участiе въ этомъ деле. Въ числе этихъ людей оказался одинъ человекъ, по имени Джорджiо Скьявони; онъ таскалъ бревна съ барки, стоявшей на реке, а затемъ остался сторожить свое судно. Когда его спросили, не видалъ ли онъ, что въ прошлую ночь кого-нибудь бросили въ воду, онъ сказалъ, что виделъ двоихъ пешихъ людей, которые спустились по улице, внимательно осматриваясь, нетъ ли где прохожихъ. Не видя никого, они пошли назадъ, а несколько времени спустя, пришло двое другихъ, которые стали такъ же осматриваться, какъ и первые: никого не открывъ, они подали знакъ своимъ товарищамъ; тогда прiехалъ всадникъ, сидевшiй на белой лошади; сзади него на седле было мертвое тело, котораго голова и руки висели съ одной стороны, а ноги - съ другой; двое пешихъ поддерживали тело, чтобы оно не свалилось. Они прошли до того места, где городскiя нечистоты спускаются въ реку: тамъ всадникъ повернулъ лошадь задомъ къ реке, а двое пешихъ взяли тело за руки и за ноги и изо всей силы швырнули его въ реку. Тогда всадникъ спросилъ, брошено ли оно, а они ответили: "Да, господинъ". Тогда онъ обернулся къ реке и, заметивъ плывшiй по ней плащъ, спросилъ, что это такое чернеетъ; они отвечали, что это плащъ, и одинъ изъ нихъ сталъ кидать въ него каменьями, отчего плащъ утонулъ. Слуги папы спрашивали Джорiджiо, отчего же онъ не донесъ обо всемъ виденномъ губернатору города; на это онъ отвечалъ, что ему на своемъ веку сотни разъ случалось видеть, какъ на этомъ самомъ месте бросали въ воду мертвыя тела, о которыхъ затемъ не производилось никакого разследованiя, и что, поэтому, онъ не придавалъ этому случаю никакого значенiя. Тогда рыбакамъ и морякамъ приказано было обыскать реку, и на следующiй же вечеръ они нашли тело герцога, въ полномъ его одеянiи и съ тридцатью дукатами въ кошельке. На немъ было девять ранъ, изъ которыхъ одна нанесена была въ горло, а другiя - въ голову, тело и конечности. Когда папе сообщили о смерти его сына и о томъ, что онъ былъ вместе съ нечистотами выброшенъ въ реку, - онъ далъ волю своей скорби, заперся у себя въ комнате и горько плакалъ. Кардиналъ Сеговiйскiй и другiя лица папской свиты подошли къ дверямъ и после несколькихъ часовъ убежденiй и упрашиванiй уговорили папу допустить ихъ къ себе. Съ вечера среды до следующей субботы папа не принималъ пищи и не спалъ съ утра четверга до того же часа следующаго дня. Наконецъ, уступая убежденiямъ своихъ придворныхъ, онъ началъ сдерживать свою скорбь, которая могла причинить большой вредъ его здоровью". Жизнь и священство Льва X, 1803, т. I, стр. 265).