| Автор: | Байрон Д. Г., год: 1817 |

| Примечание: | Перевод Щепкиной-Куперник Т. Л. |

| Категория: | Поэма |

| Входит в сборник: | Стихотворения Байрона (разные переводчики) |

| Связанные авторы: | Щепкина-Куперник Т. Л. (Переводчик текста), Розанов М. Н. (Автор предисловия/комментариев) |

Текст в старой орфографии, автоматический перевод текста в новую орфографию можно прочитать по ссылке: Жалоба Тасса

Дж. Г. Байронъ

Жалоба Тасса.

Источник: Байронъ. Библiотека великихъ писателей подъ ред. С. А. Венгерова. Т. 2, 1904.

Жалоба Тасса.

Байронъ чувствовалъ въ себе какое-то прирожденное тяготенiе къ югу: южное солнце и тепло, южныя яркiя краски, южныя пылкiя страсти - все это было ему не только крайне симпатично и привлекательно, но и какъ бы сродни. "Кровь у меня южная" - говоритъ онъ въ стихотворенiи, посвященномъ графине Гвиччiоли. Читатель легко согласится съ этимъ заявленiемъ, если припомнитъ, что Байронъ обладалъ редкимъ по страстности и пылкости темпераментомъ. Неудивительно, что подъ голубымъ небомъ юга онъ чувствовалъ себя гораздо лучше, чемъ среди тумановъ Лондона.

Въ Италiи провелъ Байронъ восемь последнихъ летъ своей жизни (1816--1824). Эта страна сделалась его второй родиной. Здесь развернулся его талантъ во всей своей шири и мощи, здесь написалъ онъ свои величайшiя произведенiя. Уже при первомъ знакомстве Италiя совершенно покорила нашего поэта: въ первый годъ своего пребыванiя въ ней Байронъ пишетъ четвертую песнь "Чайльдъ-Гарольда", представляющую не что иное, какъ восторженный апофеозъ этой прекрасной страны, ея природы, искусства и литературы.

Во время путешествiя въ Римъ, которое дало главное содержанiе этой песне, Байронъ посетилъ Феррару, старинную столицу герцоговъ д'Эсте, - меценатовъ эпохи Возрожденiя. Сюда привлекло его желанiе посмотреть ту тюрьму, въ которой въ продолженiе семи летъ томился Торквато Тассо, авторъ прославленной поэмы "Освобожденный Іерусалимъ" (ср. письмо къ Т. Муру изъ Венецiи 11 апреля 1817 г.).

Горячимъ поклонникомъ Тасса былъ Байронъ еще въ Англiи. Въ его библiотеке, передъ отъездомъ на континентъ, имелось целыхъ четыре изданiя "Освобожденнаго Іерусалима" на итальянскомъ языке. Стихъ изъ Тассо послужилъ ему эпиграфомъ къ "Корсару"; во второй песне "Чайльдъ-Гарольда", въ поэмахъ "Лара" и "Паризина" замечаются отголоски внимательнаго изученiя итальянскаго поэта.

Представленiе объ Италiи и Риме у Байрона такъ же тесно было связано съ именемъ певца "Освобожденнаго Іерусалима", какъ и у нашего Баратынскаго, мечтавшаго о путешествiи въ "прекрасную Авзонiю":

Небо Италiи, небо Торквата,

Прахъ поэтическiй древняго Рима,

Родина неги, славой объята,

Будешь-ли некогда мною ты зрима?

Байронъ былъ такимъ же восторженнымъ почитателемъ итальянскаго поэта, какъ и другой нашъ поэтъ - Батюшковъ, прославлявшiй Тассо и въ стихахъ, и въ прозе. (Стихотворенiя "Умирающiй Тассо", "Посланiе къ Тассу" и статья: "Арiосто и Тассо").

Духовнымъ очамъ англiйскаго писателя авторъ "Освобожденнаго Іерусалима" рисовался въ двойномъ ореоле: вдохновеннаго певца и гонимаго судьбою страдальца. Къ пышнымъ поэтическимъ лаврамъ примешивались острыя тернiи мученическаго венца. Байронъ былъ всегда красноречивымъ ходатаемъ за права человеческой личности, пламеннымъ защитникомъ угнетенныхъ и страдающихъ, безпощаднымъ врагомъ деспотизма и притесненiя. Всякое человеческое существо, по его воззренiю, имело право на свободу. Всякое насилiе надъ человеческою личностью его глубоко возмущало. Еще более возмутительнымъ казалось ему насилiе, направленное противъ отмеченнаго Божьимъ перстомъ избранника, мирнаго служителя музъ, гордость и славу родной страны.

Такое возмутительное насилiе употребилъ герцогъ феррарскiй Альфонсъ II по отношенiю къ певцу "Освобожденнаго Іерусалима", подвергнувъ его семилетнему заключенiю среди сумасшедшихъ въ госпитале св. Анны (отъ марта 1579 г. до iюля 1586 г.). Это заключенiе было одиночнымъ и сопровождалось чрезвычайно суровымъ и грубымъ обращенiемъ съ несчастнымъ поэтомъ. Кроме черстваго тюремщика, никто не имелъ къ нему доступа. Хотя оффицiальнымъ предлогомъ заключенiя выставлялось сумасшествiе Тассо, онъ былъ совершенно лишенъ и медицинской помощи. Вступивъ въ тюрьму въ цветущемъ возрасте (ему было тогда всего 35 летъ), поэтъ покинулъ ее черезъ семь летъ, почти старикомъ по наружности, съ ослабленнымъ зренiемъ и слухомъ и съ признаками начинавшагося развиваться, подъ влiянiемъ всего испытаннаго,--душевнаго недуга.

Психическое состоянiе Тассо въ эти томительно-долгiе годы абсолютнаго одиночества было чрезвычайно тяжело. Его письма, опубликованныя Гвасти въ 1853 г., рисуютъ намъ мрачную картину душевной удрученности и подавленности. Всего более угнетаетъ его одиночество, которое онъ называлъ своимъ жесточайшимъ врагомъ ("Е sovra tutto,--пишетъ онъ въ мае 1580 г. - m'afflige la solitudine, mia crudele e natural nimica"). Онъ теряется въ догадкахъ относительно причины своего несчастья: "Что сделалъ я? Почему я запертъ въ тюрьме? Если я боленъ, то почему же отказываютъ мне во враче и въ духовнике? Если меня обвиняютъ въ чемъ-нибудь, то почему же отказываютъ мне въ возможности защиты?" Напрасно онъ пишетъ трогательныя и убедительныя письма къ Альфонсу,--онъ не получаетъ на нихъ никакого ответа. Тогда онъ ищетъ прибежища въ религiи, начинаетъ считать себя великимъ грешникомъ, упрекать за сомненiя и колебанiя въ вопросахъ католической веры - и мало по малу погружается въ бездну мрачнаго мистицизма. Ему начинаютъ слышаться какiе-то таинственные голоса, злой духъ приходитъ искушать его, онъ страдаетъ отъ виденiй и галлюцинацiй.

Тюрьма совершенно погубила его чудный поэтическiй талантъ. Свой невольный досугъ онъ посвящаетъ исключительно разрешенiю мучащихъ его вопросовъ философiи и религiи и изнываетъ въ безплодныхъ попыткахъ примирить идеи жизнерадостнаго Возрожденiя съ суровой догматикой католицизма. Его духъ падаетъ подъ тяжестью этой задачи. Тассо превращается въ аскета, считаетъ греховными все свои поэтическiя произведенiя и, умирая (въ 1595 г.), завещаетъ сжечь "Освобожденный Іерусалимъ".

воздействiемъ последнихъ отголосковъ Возрожденiя и наступившей, въ противовесъ ему, католической реакцiи, онъ могъ легко сделаться жертвою культурной борьбы своего времени. Герцогъ Феррарскiй усугубилъ тяжесть положенiя Тассо, превративъ его также и въ жертву деспотизма, и этимъ нанесъ такой ударъ автору "Освобожденнаго Іерусалима", отъ котораго онъ уже не могъ поправиться.

До сихъ поръ не вполне выяснены причины, обусловившiя такой жестокiй образъ действiй Альфонса. Лучшiе бiографы Тассо (Cecchi: Torquato Tasso e la vita italiana del secolo XVI, Firenze 1877 и Solerti: Vita di Torquato Tasso, 1895)) сходятся лишь въ томъ утвержденiи, что, вопреки преданiю, любовь къ сестре герцога - Элеоноре - не была такою причиною. Эту прекрасную принцессу Тассо зналъ въ теченiе тринадцати летъ, пользуясь ея дружескимъ расположенiемъ и покровительствомъ. Элеонора была на семь летъ старше поэта, и въ моментъ заключенiя его въ тюрьму ей уже было сорокъ два года. Черезъ два года, въ 1581 году, принцесса умерла. Что любовь къ ней Тассо не была причиною его заключенiя, видно уже и изъ того, что и после ея смерти это заключенiе продолжалось еще пять летъ.

Тассо палъ жертвою рокового стеченiя неблагопрiятныхъ для него условiй, среди которыхъ немаловажную роль сыграли, и придворныя интриги, опутавшiя его сетью зависти и злобы, и деспотическiя замашки избалованнаго мецената, и собственный неуравновешенный характеръ поэта. При дворе велась противъ поэта систематическая травля въ роде той, которой подвергалъ большой светъ нашего Пушкина. Къ его итальянскому собрату вполне применимы лермонтовскiе стихи:

Не вынесла душа поэта

Позора мелочныхъ обидъ;

Возсталъ онъ противъ мненiй света

Одинъ, какъ прежде...

"Мелочныя обиды" больно уязвляли нервную и болезненно впечатлительную натуру Тассо и доводили его до раздраженiя, которымъ искусно пользовались его враги, чтобы поссорить поэта съ герцогомъ Альфонсомъ. Кроме того, своими неосторожными сношенiями съ Медичи и папою Тассо возбудилъ большое неудовольствiе въ подозрительномъ герцоге, увидевшемъ въ нихъ чуть ли не измену Ферраре. Желанiе Тассо отстоять, живя при дворе, свою нравственную самостоятельность, его неуменье "сгибаться въ перегибъ" и раболепствовать - подлили масла въ огонь. Все это, взятое вместе, и привело къ роковому исходу; ссоре съ герцогомъ и безжалостному семилетнемузаключенiю въ доме сумасшедшихъ. Все эти сложныя обстоятельства, раскрывшiяся только въ наше время, были совершенно неизвестны Байрону, когда онъ въ апреле 1817 г., вследъ за посещенiемъ Феррары, написалъ свое прочувствованное стихотворенiе. Здесь все построено на предположенiи, что причиною долголетняго за ключенiя Тассо была любовь его къ принцессе Элеоноре.

Я не былъ слепъ, а ты была прекрасна -

Вотъ почему судьба моя несчастна,--

выяснить ту сложную душевную борьбу, которая выпала на его долю, какъ чуткаго представителя переходной и полной контрастовъ эпохи. Такой цели не преследовалъ и Гете въ известной трагедiи "Торквато Тассо". Немецкiй поэтъ далъ лишь тонкiй психологическiй эскизъ нежно-организованной поэтической натуры, страдающей отъ соприкосновенiя съ грубою прозою жизни. Байронъ еще более сузилъ свою задачу, ограничившись характеристикою Тассо въ отношенiяхъ его къ любимой женщине.

Элеоноре Байронъ приписываетъ такую же роль въ жизни Тассо, какую играли ; Беатриче и Лаура въ жизни Данта и Петрарки. Его любовь--не минутное упоенiе, не бредъ пылкой крови, а, подобно тому, какъ это было у его предшественниковъ, - явленiе высокаго нравственнаго порядка, исполненное глубины и некотораго мистическаго оттенка. Если бы Петрарка потерпелъ заключенiе за свою Лауру, то его жалобы, вероятно, мало бы разнились отъ техъ, которыя англiйскiй поэтъ влагаетъ въ уста Тассо.

Хотя Тассо является у Байрона въ несколько одностороннемъ освещенiи, но все-таки его "жалоба" исполнена глубокаго лиризма, искренности и трогательности. Образъ несчастнаго певца, светлый умъ котораго начинаетъ мутиться подъ влiянiемъ семилетней пытки одиночнаго заключенiя, прочно запечатлевается въ памяти читателя.

Подобно шильонскому узнику, Тассо изображается жертвою деспотизма. Какъ на Бонниваре, такъ и на певце "Освобожденнаго Іерусалима" (законченнаго, вопреки Байрону, задолго до заключенiя въ тюрьму) авторъ одинаково прослеживаетъ ужасающiя последствiя произвола надъ человеческою личностью: въ шильонскомъ узнике тюрьма подавляетъ врожденное стремленiе къ свободе, а въ Тассо она убиваетъ его выдающiяся духовныя способности.

Какъ въ "Шильонскомъ узнике" основная мысль подчеркнута въ предшествующемъ поэме сонете, прославляющемъ свободу, такъ "Жалоба Тассо" заключается апотеозой поэта въ будущемъ, служащею осужденiемъ образа действiй герцога Альфонса:

Я превращу мою темницу въ храмъ -

И целые народы. поколенья

Сюда толпой придутъ на поклоненье

Этотъ мотивъ еще более развитъ въ несколькихъ строфахъ ІѴ-ой песни "Чайльдъ-Гарольда", въ которыхъ Байронъ снова вернулся къ судьбе Тассо, клеймя "презренный деспотизмъ" Альфонса съ новою силою:

Куда поэта ввергъ Альфонсъ надменный.

Но угасить не могъ тиранъ презренный

Великiй умъ поэта своего

И этою ужасною гееной

Прогнало сумракъ тучъ; вкругъ имени его

Хвалы и слезы всехъ временъ. Въ забвенье

Межъ темъ исчезла бъ память о тебе,

Какъ прахъ отцовъ - когда-то самомненья

Причастенъ ты: теперь твои гоненья

Намъ памятны, и герцогскiй твой санъ

Съ тебя спадетъ. Будь происхожденья

Иного ты. родился бъ ты, тиранъ,

"Жалоба Тассо" вполне гармонируетъ съ общимъ содержанiемъ и настроенiемъ байроновской поэзiи, подчеркивая лишнiй разъ одну изъ самыхъ выдающихся ея сторонъ - пламенную борьбу за неотъемлемыя права человеческой личности.

М. Розановъ.

ЖАЛОБА ТАССА.

Въ Ферраре, въ библiотеке, сохраняются оригинальныя рукописи "Gierusalemo" Тассо и "Pastor Fido" Гварини, вместе сь письмами Тассо, однимъ письмомъ Тицiана къ Арiосто, а также чернильница и стулъ, гробница и домъ Арiосто. Но такъ какъ несчастiе более интересно потомству и почти совершенно не интересуетъ современниковъ, то камера, въ которой Тассо былъ заключенъ въ госпитале св. Анны, привлекаетъ больше вниманiя, чемъ домъ и памятникъ Арiосто - по крайней мере я это испыталъ на себе. Тамъ есть две надписи, одна на наружныхъ воротахъ, вторая надъ самой камерой, вызывая ненужнымъ образомъ изумленiе и негодованiе посетителей. Феррара сильно разрушена и мало населена; замокъ еще существуетъ не тронутымъ и я виделъ дворъ, где были обезглавлены Паризина и Гюго, какъ на это указываетъ хроника Гиббона.

I.

О, долгiе года безвинныхъ оскорбленiй,

Жестокой клеветы и травли, и тревогъ,

Кто бъ могъ васъ вынести - и кто бъ не изнемогъ?

Орлиный, гордый духъ и тело сына музъ.

Ты, одиночество! Никто мне не поможетъ

Разрушить тяжкiй гнетъ твоихъ проклятыхъ узъ.

И душу точно червь неумолимый гложетъ,

И сердце и томитъ и сушитъ - все сильней.

Напрасно солнца лучъ сiяетъ лаской кроткой:

Путь загражденъ ему железною решеткой;

Она гнететъ мой умъ, а рабства призракъ злой

Готовой пропустить черезъ свою преграду

Одинъ лишь светъ дневной - короткую отраду -

Да пищу скудную въ определенный часъ.

Я свой безвкусный кормъ вкушалъ ужъ столько разъ

Что одиночество мне больше не ужасно

Во время трапезы, и я могу теперь

Угрюмо пировать - какъ будто хищный зверь,

Въ берлоге у себя уединясь унылой,

Все это выше силъ людскихъ. Но и сверхъ силъ

Я долженъ все сносить, какъ до сихъ поръ сносилъ.

И до отчаянья, до полнаго безсилья

Я не позволилъ-бы унизиться себе.

Съ моей мучительной агонiей въ борьбе:

На нихъ я, тесную покинувши темницу,

Летелъ освобождать Господнюю гробницу;

Я душу изливалъ въ честь Бога моего,

Кто былъ здесь на земле и есть на небе ныне.

Я жилъ межъ радостей Божественной святыни,

И чтобъ страданiемъ прощенье заслужить,

Мой пленъ я посвящалъ на то, чтобъ изложить

Твердыня вечная святынь Іерусалима.

II.

Но это все прошло. Любимый конченъ трудъ.

Другъ долгихъ, долгихъ летъ, мой светъ во мгле темницы:

Украдкой капли слезъ горячiя падутъ -

То знайте: до сихъ поръ иныя все страданья

Ни разу у меня не вызвали рыданья.

Но ты! Мой милый трудъ, дитя моей души!

Забвенье мне несло и кроткою любовью

Мирило разумъ мой съ ужасною судьбой.

Но ты уходишь прочь, - и счастье за тобой,

И плачу, плачу я, весь истекаю кровью,

Подъ окончательнымъ ударомъ я поникъ.

Тебя ужъ больше нетъ. Какъ будутъ дни унылы!

Что остается мне? Какъ вынесть страшный гнетъ?

Не знаю!.. Лишь въ себе искать я долженъ силы;

Ведь я не палъ еще! Ведь я не зналъ позора,

Не зналъ раскаянья: причины нетъ къ нему.

Они зовутъ меня безумнымъ... Почему?

Ты не ответишь ли на это, Леонора?..

Поднять до техъ высотъ, где обитаешь ты;

Но то безумiе лишь сердца - не сознанья.

Я зналъ свою вину; и тяжесть наказанья

Я чувствую вполне, хоть и не палъ подъ ней.

И въ этомъ весь мой грехъ, наказанный ужасно,

Замкнувшiй жизнь мою навеки отъ людей.

Но пусть они меня терзаютъ какъ угодно:

Знай, сердце все жъ тебя любить всегда свободно!

Спокойно догореть, дойти до пресыщенья;

Несчастные - верны: все чувства, ощущенья

Вне чувства одного теряютъ ихъ сердца.

У нихъ въ душе царитъ одна любовь навеки,

Такъ въ ней теряется иныхъ страстей волна;

Ея бездонная безбрежна глубина!...

III.

Чу! Слышу дикiй крикъ, протяжный и безумный,

И вой... и богохульствъ безсвязныхъ ропотъ шумный...

Но здесь есть худшiе безумцы: палачи;

Они терзаютъ умъ, измученный несчастьемъ,

Ненужной пыткою съ какимъ то сладострастьемъ,.

Мерцающiй въ душе. Для ихъ жестокой воли

Восторгъ - усугублять тоску и ужасъ боли.

И я - среди ихъ жертвъ! И мне спасенья нетъ,

Въ хаосе этихъ лицъ и страшныхъ звуковъ - годы

И здесь окончится погибшей жизни путь.

О, если-бы скорей! я жажду отдохнуть.

IV.

Я терпеливымъ былъ: молю, еще терпенья!

И прошлое живетъ. Иль рокъ не повелитъ,

Чтобъ сталъ забывчивъ я настолько-жъ какъ забытъ?

Но есть-ли гневъ въ душе къ темъ людямъ, чье веленье

Меня въ обитель слезъ повергнуло на векъ

Где каждый человекъ уже не человекъ,

Где слово ужъ не речь, а смехъ ужъ не веселье,

Где крики ужаса и вой со всехъ сторонъ,

Ответъ удару вопль, ответъ проклятью - стонъ,

Насъ целая толпа, но одиноки мы,

Насъ делитъ камень стенъ; и все углы тюрьмы

Звучатъ, и эхо шлютъ безумiя и бреда.

И могутъ слышать все зловещiй вой соседа,

Никто! Одинъ лишь тотъ, поистине несчастный,

Тотъ, кто не созданъ быть средь этой тьмы ужасной,

Кого не оковалъ безумiя недугъ!

Но есть-ли гневъ въ душе къ виновникамъ мученья,

Унизившимъ меня во мненiи людей,

Къ темъ, кто разбилъ навекъ надежды жизни всей

И сделалъ мысль мою источникомъ боязни?

Хотелъ-бы я отмстить за ужасъ этой казни

Съ темъ, что такое стонъ душевной тайной боли,

Борьбою добытый искусственный покой,

И то холодное отчаянье неволи,

Что подрывается подъ стойкость нашихъ силъ.

Своимъ мучителямъ я даровалъ прощенье

И лишь о смерти бъ я судьбу теперь просилъ.

Ты, князя моего сестра, о, Леонора,

Ему изъ-за тебя я не пошлю укора.

Съ техъ поръ, какъ о тебе мечтаю я, любя -

Изъ сердца моего изгналъ я злобу смело:

Ей гостьей тамъ не быть, где ты царишь всецело.

Твой братъ мой злейшiй врагъ - прощаю я врагу,

V.

Смотри! Не уступивъ отчаянья порывамъ,

Неугасимую любовь къ тебе мою,

Часть лучшую души, такъ глубоко таю

Какъ тучи грозовой таинственная мгла

Скрываетъ молнiю въ своемъ покрове свитомъ,

Пока не вылетитъ воздушная стрела -

Такъ и при имени твоемъ не позабытомъ

На мигъ прошедшее передо мною встанетъ,

Потомъ - исчезнетъ вдругъ, растаетъ и обманетъ,

А я... все тотъ-же я, хоть больше нетъ его!

И все-жъ, моя любовь чужда была надежде,

Мое ничтожество и твой высокiй санъ;

Я ведалъ, что не мне блаженный жребiй данъ,

И что любовь принцессъ - поэту недоступна.

Да, страсть моя была бъ безумна и преступна,

Могъ выдать эту страсть. Но я душой постигъ,

Что въ отреченiи - безмерная отрада.

Моя любовь была сама себе награда,

Жила сама въ себе. А если я не разъ

То я наказанъ былъ молчаньемъ милыхъ глазъ.

И все же не горелъ страданьемъ и томленьемъ;

Ты мне Святынею божественной была,

Хранимой отъ меня прозрачностью стекла,

Благословлялъ ее, слезами обливалъ,

И тихо вкругъ нея я землю целовалъ.

Не потому, что ты была принцессой знатной,

Нетъ! Но сама любовь рукою благодатной

И облекла тебя такою красотой,

Что поражаетъ насъ - не страхомъ, но невольнымъ

Благоговенiя восторгомъ богомольнымъ,

Достойнымъ лишь того, кто въ небесахъ царитъ.

Что прелесть нежности земной превосходило.

Не знаю, почему моя звезда горитъ

Недвижно предъ твоей. Ты духъ мой победила.

Хотя бъ и дерзостью любить безъ цели было,

Но ты - дороже мне! И я мирюсь съ тюрьмой,

И за тебя готовъ на все мои мученья.

Та самая любовь, что страшной цепи звенья

Сковала для меня - и облегчаетъ ихъ

И побеждать тоску унылыхъ дней моихъ,

И на тебя взирать душою нераздельной.

VI.

Но въ этомъ чуда нетъ. Ужъ съ первыхъ детскихъ летъ

Она съ младенчества склонялась къ изголовью

И въ душу мне лила свой благодатный светъ.

Я смешивалъ ее со всемъ, что виделъ въ мiре:

Въ бездушной вещи я - какъ въ дорогомъ кумире -

Где дикiе цветы взростали одиноко

И где часами я, задумавшись глубоко,

Въ сквозной тени деревъ трепещущихъ лежалъ,

Мечтая, создавалъ себе я - кущи рая.

Главами белыми, твердили, что меня

Одно лишь горе ждетъ, что плохо обещаю

Я кончить жизнь и что подобному лентяю

Наука лишь--битье... И, въ сердце ихъ кляня,

И вновь скрывался я, и плакалъ ужъ одинъ--

И снова ждалъ, пока моихъ мечтанiй чары

Не встанутъ предо мной, какъ дивный рядъ картинъ.

Шли годы. И душа познала трепетъ странный

Восторгъ одной мечты, неясной и туманной,

Неясной только лишь до памятнаго дня,

Когда я понялъ все - и сердцу вдругъ открылось,

Зачемъ оно въ груди до той минуты билось,

Явилось наконецъ: да--мне явилась ты.

Съ техъ поръ утратилъ я свое существованье,

Чтобъ слить его съ твоимъ, и жилъ въ очарованьи;

Вселенной не было ужъ больше предо мной:

VII.

Да, одиночество мне было прежде мило.

Но Боже! Зналъ-ли я, что приведется мне

Изведать власть его навеки и вполне?

Все общество мое - безумецъ иль палачъ!

Будь я подобенъ имъ, подкошенныя силы

Меня бы довели давно ужъ до могилы.

Но кто слыхалъ мой бредъ, кто подсмотрелъ мой плачъ?

Чемъ погибающiй въ борьбе съ волной морякъ.

Тамъ передъ нимъ - весь мiръ; мой мiръ - вотъ этотъ мракъ

Да келья тесная и ужасъ заточенья

Въ пространстве лишь едва двойной величины,

Онъ гибнетъ - но вокругъ все вольно, все широко,

И можетъ къ небесамъ поднять онъ взоръ упрека.

Но у меня въ душе упрека небу нетъ,

Хоть тень темничныхъ стенъ мне застилаетъ светъ.

И все жъ я чувствую день ото дня невольно,

Слабеетъ разумъ мой - хоть и не гибнетъ, нетъ;

Я вижу иногда какой то чудный светъ

И духа страннаго, что делаетъ мне больно:

Что были бы ничемъ - здоровымъ ц свободнымъ,

Но страшныя для техъ, кто гибнетъ средь тоски;

Боль въ сердце... Теснота во мраке безысходномъ...

Страшна мне до сихъ поръ вражда людей была,

Покинутый землей и небомъ позабытый

Я больше не покрытъ Его святой защитой,

И можетъ быть теперь, напавъ изъ-за угла,

Творенье жалкое погубитъ сила зла!

Какъ въ пламени горнилъ упругость твердой стали?

За то, что я любилъ то, что не смелъ? Любилъ,

Что видеть, не любя, превыше смертныхъ силъ?...

IX.

Со всею яркостью? То время миновало,

И раны, мнится мне, безчувственны мои.

Иначе-бъ я давно разбилъ свой мозгъ несчастный

О прутья крепкiе решетки той ужасной,

Съ насмешкой горькою. - Но если все мученья,

Какихъ не высказать, сношу я и молчу,--

То это потому, что смерти не хочу

И что наветы все, и ложь, и обвиненья,

Самоубiйствомъ я-бъ лишь подтвердилъ скорей.

Я клевету-бъ еще унизилъ состраданьемъ

И припечаталъ-бы темъ самымъ навсегда

Безумье къ памяти моей клеймомъ стыда.

Изъ мрачныхъ стенъ тюрьмы отныне я создамъ

На поклоненiе народамъ - светлый храмъ.

И ты разрушишься, бездушная Феррара,

Тронъ герцогскiй падетъ, тебя постигнетъ кара,

И будетъ пустота въ разрушенныхъ стенахъ.--

Но лишь одно тогда беречь ты будешь свято:

Венецъ единый твой--безсмертный лавръ Торквато,

И славу лучшую--останки этихъ стенъ,

Такъ будетъ--знаю я. И ты, о Леонора,

И ты, красневшая, поднять не смея взора,

При мысли, что тебя любилъ простой поэтъ,

Не венчанный монархъ - ступай! Поведай брату,

Не изменилося отъ горя долгихъ летъ,

Отъ зараженiя берлоги смрадной ядомъ,

Где и сама душа гнiетъ совместно съ адомъ

(Хоть это жаждалъ онъ прибавить мне пятно).

Скажи ему еще: когда, покорны власти

Седого времени, предъ нимъ склонятся ницъ

Твердыни башенъ техъ зубчатыхъ и бойницъ,

Что ныне стерегутъ часы забавъ и страсти

Когда покинутъ ихъ во мраке безъ призора,

Навекъ останется святынею одна

Тюрьма, где я томлюсь! А ты, о Леонора,

Когда исчезнетъ все, чемъ обладаешь ты--

Тогда я разделю съ тобой техъ лавровъ славу,

Что осенятъ мой гробъ - они твои по праву.

Когда обниметъ насъ могильный вечный сонъ--

Никто ужъ нашихъ двухъ не разделитъ именъ,

Изъ сердца моего небесный образъ твой.

Да, Леонора, - такъ навеки насъ съ тобой

Судьба соединитъ, - но горе! слишкомъ поздно.

Т. Щепкина-Куперникъ.

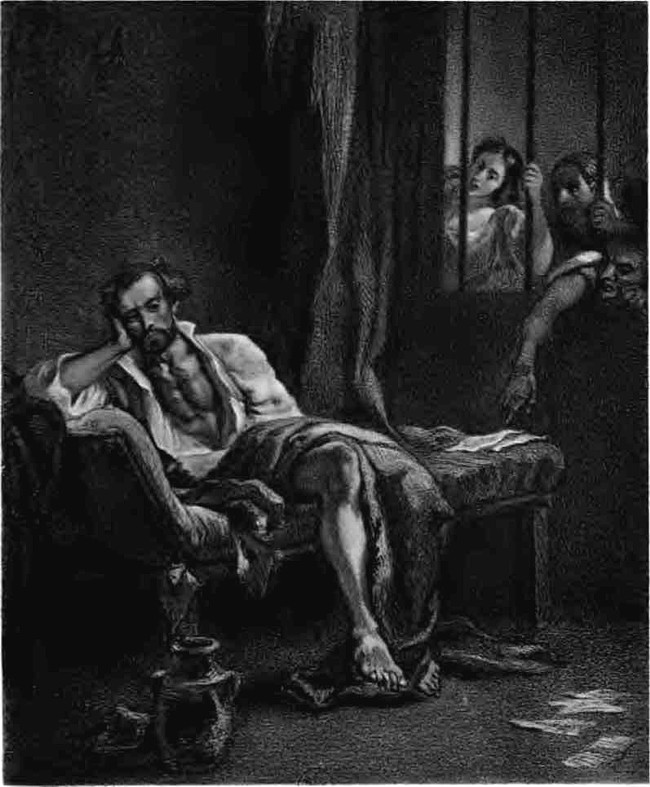

(La Tasse dans la prison des fous).

Картина Делакруа (Eugène Delacroix).

ЖАЛОБА ТАССА.

"Въ минуту недовольства самимъ собою или подъ влiянiемъ меланхолическаго настроенiя, чувствуя въ душе ничтожество славы и похвалъ, Байронъ заявилъ во всеуслышанiе {См. наст. изд. т. I, стр. 571, прим. къ "Оде Наполеону".}, что его муза надолго замкнется въ уединенiи, и все искреннiе поклонники его генiя сожалели о томъ, что не будутъ слышать возвышенной музыки его стиховъ. Но въ его душе живы были стремленiя, присущiя самой его природе и не подвластныя человеческой воле. Говоря, что онъ будетъ молчать, онъ, можетъ быть, всматривался въ глубь своей души и виделъ тамъ только мрачную, суровую и безмолвную пустыню, подобную песчаному морскому берегу; но приливъ страсти въ свое время снова вернулся и преобразилъ эту дикую пустыню въ картину, полную прежней красоты и блеска. Духъ великаго поэта не можетъ подчиняться даже темъ оковамъ, какiя онъ самъ на себя налагаетъ: въ то самое время, когда онъ чувствуетъ себя особенно связаннымъ, онъ, можетъ быть, ближе всего къ моменту самой полной свободы, и одного внезапнаго проблеска довольно для того, чтобы сразу поднять его изъ мрачнаго и угнетеннаго состоянiя на высоту ничемъ не смущаемой веры въ себя. И въ самомъ деле, не нужно быть глубокимъ знатокомъ человеческой натуры для того, чтобы быть увереннымъ въ невозможности для Байрона строго соблюдать наложенное имъ на себя обязательство молчанiя: нетъ сомненiя въ томъ, что могучiй духъ поэта только презрительной усмешкой отозвался бы на всякую попытку обуздать его вдохновенные порывы.

"Такимъ образомъ, Байронъ вскоре снова почувствовалъ свою силу и снова прiобрелъ надъ ними ту власть, какая по праву принадлежитъ его благородному таланту, не нуждающемуся ни въ какихъ ограниченiяхъ. Хотя все его герои принадлежатъ къ одной семье, какъ кровные братья, однако, отдельные представители этой благородной семьи вполне определенно отличаются другъ отъ друга особенностями ихъ личнаго характера. Каждое изъ этихъ действующихъ лицъ, появляясь передъ нами, напоминаетъ намъ кого-то другого, чьи чувства, мысли, речи и поступки приводили насъ въ смущенiе своимъ дикимъ и бурнымъ величiемъ. Но при всей однородности этихъ лицъ, они въ то же время страннымъ образомъ не похожи другъ на друга. Каждаго изъ нихъ мы встречаемъ съ еще более глубокимъ сочувствiемъ; мы переживаемъ при встрече съ ними удивленiе, ужасъ и скорбь, присутствуя при безконечно разнообразныхъ перипетiяхъ ихъ борьбы, при различныхъ проявленiяхъ могучей страсти, обнаруживающихъ передъ нами все сокровенные извивы человеческой души, мрачной или озаренной светомъ, возвышающейся или поверженной въ прахъ.

"Отъ этихъ бурныхъ и ужасныхъ изображенiй страсти прiятно обращаться къ темъ изъ произведенiй Байрона, въ которыхъ онъ явился выразителемъ чувствъ более мягкихъ и более обычныхъ. Его сердце дало намъ много прекрасныхъ и патетическихъ излiянiй, нежность которыхъ такъ же трогаетъ нашу душу, насколько величiе дрѵгихъ его произведенiй волнуетъ и возвышаетъ ее. Читатели, глубоко вникающiе въ поэзiю Байрона, никогда не находили въ ней недостатка въ пафосе, но пафосъ техъ произведенiй, о которыхъ теперь идетъ речь, отличается такою глубиною и такъ покоряетъ себе, что самъ поэтъ словно пугается его, или, вернее, ему какъ будто становится стыдно того, что онъ поддался такому чувству, противъ котораго оказалась безсильною мрачная гордость его ума; онъ старается изгнать эту слабость изъ своего сердца и скрыть отъ посторонняго взора навернувшуюся слезу, подобно человеку, внезапно охваченному такими чувствами, которыхъ онъ не желаетъ обнаруживать, потому что они, будучи вполне согласными съ его натурой, противоречатъ тому внешнему характеру, какой эта таинственная натура вынуждена была усвоить въ целяхъ самозащиты.

"Есть, однако, одна поэма, въ которой Байронъ почти совсемъ отрешился отъ воспоминанiя о мрачныхъ и бурныхъ страстяхъ: здесь и его настроенiе, и общiй тонъ совершенно изменились, и поэтъ, котораго прежде считали способнымъ изображать одну только смертельную тоску, угрызенiя совести, отчаянiе, безумiе и смерть въ ихъ наиболее разительныхъ проявленiяхъ, показалъ, что онъ способенъ также разделять и самыя чистыя человеческiя чувства и глубоко понимать горе и скорбь менее исключительныхъ натуръ. "Шильонскiй Узникъ" - вотъ произведенiе, надъ которымъ дети проливали свои первыя слезы таинственнаго сочувствiя скорби, чуждой ихъ счастливому невинному возрасту, - произведенiе, вызывавшее въ благородной, чистой и верующей женской душе невыразимо-грустный приливъ любви и нежности и заставлявшее старцевъ, почти уже отрешенныхъ отъ мiра, съ восторгомъ приветствовать красоту и силу простодушной братской любви, лучемъ которой озарена и согрета эта поэма. Въ "Жалобе Тасса" мы находимъ такую же нежность и такой же пафосъ, какъ и въ "Шильонскомъ Узнике". Байронъ не поддался искушенiю изобразить дикую, страшную фигуру заключеннаго въ тюрьму Тасса, не решился представить съ бешеною страстью все ужасы этой тюрьмы и описать съ теми потрясающими подробностями, которыя были для него такъ привычны, крайнюю степень тоски и отчаянiя несчастнаго поэта; онъ изобразилъ Тасса сидящимъ въ своей келье и поющимъ протяжную, грустную, рыдающую жалобу, въ которой, правда, иногда прорываются аккорды безысходной скорби, но гораздо чаще эта скорбь, переходящая въ мрачную покорность судьбе, умеряется прiятными воспоминанiями и смягчается доверчивой надеждой на безсмертную славу. Эта скорбь, накоплявшаяся въ теченiе многихъ летъ, до такой степени овладела душою поэта, что онъ какъ бы до известной степени утратилъ сознанiе остроты своего бедствiя. Мы можемъ поверить, что онъ произносилъ, наедине самъ съ собою, этотъ жалобный монологъ и утромъ, и въ полдень, и ночью, когда, прислушиваясь къ голосу своего сердца, онъ въ то же время обращался къ природе, отъ которой онъ былъ насильственно оторванъ, но постоянное присутствiе которой онъ ощущалъ въ своемъ воображенiи". (Вильсонъ).

Въ рукописи поэма помечена: "Апенинны, 20 апреля 1817". Поводомъ къ ея написанiю послужило посещенiе Байрономъ Феррары, где онъ пробылъ одинъ день, на пути во Флоренцiю. Въ письме къ Муррею изъ Рима онъ говоритъ объ этой поэме: "Мне думается, что тутъ есть хорошiе "стишки", какъ говорилъ Попу отецъ, когда тотъ былъ мальчикомъ...

Стр. 77.

Въ письме къ своему другу Сципiону Гонзаге ("Di prizione iu Sant'Anna, questo mese di mezzio l'anno 1579") Тассо восклицаетъ: "Ахъ, я несчастный! Я задумалъ написать, кроме двухъ эпическихъ поэмъ весьма благороднаго содержанiя, четыре трагедiи и уже составилъ для нихъ планъ. Я задумалъ также несколько сочиненiй въ прозе о предметахъ возвышенныхъ и весьма полезныхъ для человеческой жизни. Я намеревался соединить философiю съ красноречiемъ въ такихъ произведенiяхъ, которыми я могъ бы оставить по себе въ мiре вечную память. Увы! Я ожидалъ, что моя жизнь закончится со славою и съ похвалами, а теперь, угнетаемый тягостью столь великихъ бедствiй, я потерялъ уже всякую надежду на возстановленiе своей чести и репутацiи. Боязнь, что мое заключенiе никогда не окончится, увеличиваетъ мою печаль, которая еще более усиливается вследствiе того недостойнаго обращенiя, какое мне приходится выносить; неопрятное состоянiе моей бороды, волосъ и платья и окружающая меня нечистота крайне мне досаждаютъ. Я уверенъ, что если бы та, которая такъ мало отвечала на мою привязанность, увидела меня въ такомъ жалкомъ состоянiи и въ такомъ горе, - она почувствовала бы ко мне состраданiе".

Что ложемъ служитъ мне, послужитъ и могилой.

Бiографъ Тасса, аббатъ Серасси, вполне убедительно доказалъ, что главной причиной постигшаго поэта несчастiя послужило его стремленiе освободиться, на время или навсегда, отъ службы при дворе Альфонса. Въ 1575 г. Тассо решился поехать въ Римъ, чтобы воспользоваться юбилейнымъ отпущенiемъ греховъ, - "и эта ошибка", говоритъ аббатъ, "усилившая уже ранее существовавшее подозренiе, что онъ хочетъ искать другой службы, была началомъ его бедствiй. По возвращенiи его въ Феррару, герцогъ отказался принять его въ аудiенцiи; его не принялъ также никто изъ придворныхъ, и ни одно изъ техъ обещанiй, которыя были даны черезъ кардинала Альбано, не было исполнено. Вследствiе этого Тассо, страдавшiй некоторое время отъ этихъ жестокостей, видя себя совершенно отвергнутымъ герцогомъ и принцессами, покинутымъ друзьями и оскорбляемымъ врагами, въ конце концовъ потерялъ терпенiе и, давъ волю своему гневу, публично разразился самыми жестокими и оскорбительными обвиненiями противъ герцога и всего дома Эсте, проклиная свою прежнюю службу и уничтожая все похвалы, которыя онъ прежде расточалъ въ своихъ стихахъ какъ этимъ принцамъ, такъ и вообще всемъ, кто былъ такъ или иначе съ нимъ связанъ; теперь онъ заявилъ, что все эти люди - шайка негодяевъ, неблагодарныхъ и мерзавцевъ (poltroni, ingrati e ribaldi). За эти оскорбительныя выраженiя онъ былъ арестованъ, отведенъ въ госпиталь св. Анны и заключенъ, какъ безумный, въ одиночную келью".

"Въ госпитале св. Анны въ Ферраре показываютъ келью, надъ дверью которой находится следующая надпись: "Почтите, о потомки, сiю знаменитую келью, въ которой Торквато Тассо, страдавшiй не столько отъ безумiя, сколько отъ скорби, провелъ въ заточенiи 7 летъ и 2 месяца, писалъ сочиненiя въ стихахъ и прозе и былъ освобожденъ по ходатайству города Гергамо, 6 iюля 1586 г.". Эта тюрьма находится ниже уровня пола госпиталя, и светъ проникаетъ въ нее черезъ заделанное решеткою окно съ небольшого двора, бывшаго, повидимому, общимъ для несколькихъ келiй. Она имеетъ 9 шаговъ въ длину, отъ 5 до 6 въ ширину и около 7 футовъ въ вышину. Кровать была разнесена по кусочкамъ, и дверь на половину срезана многочисленными поклонниками поэта, которыхъ привлекала въ Феррару слава его "стиховъ и прозы". Тассо содержался въ этой келье съ марта 1579 по декабрь 1580 г., а затемъ былъ переведенъ въ соседнюю комнату, более просторную, где, по собственному его выраженiю, онъ имелъ возможность "ходить и философствовать". Надпись неправильно приписываетъ его освобожденiе ходатайству жителей Бергамо: въ действительности онъ былъ освобожденъ по настоянiю дона Винченцо Гонзаги, принца Мантуанскаго". (Гобгоузъ).

Но это все прошло. Любимый конченъ трудъ.

"Поэтъ является передъ нами въ такомъ настроенiи, словно двери его тюрьмы уже растворились передъ нимъ. Съ какимъ благородствомъ сильный духомъ певецъ возвышается отъ своихъ горькихъ сетованiй къ спокойному и ясному восторгу передъ красотами своего "милаго труда", - Но вскоре мы опять увидимъ его "средь этой тьмы ужасной", и вдохновенный умъ поникнетъ подъ бременемъ бедствiя. Въ этомъ переходе отъ божественнаго восторга къ тяжкой тоске есть нечто ужасающее". (Вильсонъ).

Стр. 78. Мой милый трудъ, дитя моей души!

"Освобожденный Іерусалимъ" былъ оконченъ за несколько летъ до заключенiя Тассо въ госпиталь св. Анны: первыя 4 песни поэмы были посланы имъ его другу, Сципiону Гонзаге, 17 февраля, а последнiя три - 4 октября 1575 г. Первое изданiе, съ искаженнымъ текстомъ, было сделано однимъ "авантюристомъ и интриганомъ", Орацiо (онъ же Челiо) Малеспини, въ 1580 г.

Но ты уходишь прочь - и счастье за тобой,

И плачу, плачу я...

Гиббономъ также овладела "сильная тоска", когда онъ написалъ последнюю строчку "Паденiя Римской Имперiи", ночью 27 iюня 1787 г. Ср. стихотворенiе Пушкина:

Мигъ вожделенный насталъ, - оконченъ мой трудъ многолетнiй.

Стр. 78. Ты не ответишь ли на это, Леонора?

Вскоре после своего ареста Тассо обратился къ Альфонсу съ просьбой о милости въ прекрасной канцоне. Въ другомъ стихотворенiи, обращенномъ къ принцессамъ, онъ умолялъ ихъ о состраданiи именемъ ихъ родной матери, которая сама испытала если не такiе же ужасы, то, во всякомъ случае, подобное-же одиночество заключенiя.

Для ихъ жестокой воли

Съ перваго же года своего заключенiя Тассо долженъ былъ вытерпеть все ужасы одиночнаго заключенiя въ грязной камере. Онъ отданъ былъ подъ присмотръ тюремщика, котораго главное качество - несмотря на то, что онъ былъ самъ поэтомъ и образованнымъ человекомъ - заключалось въ безпощадномъ исполненiи всехъ приказанiй своего государя. Его звали Агостино Мости. Тассо говоритъ о немъ въ письме къ своей сестре: "Онъ обращается со мною со всяческою строгостью и безчеловечiемъ" (Гобгоузъ).

Стр. 80.

Я ведалъ, что не мне блаженный жребiй данъ

"Совершенно невероятно, чтобы Тассо открыто выказывалъ ил и даже тапно питалъ страсть къ Леоноре д'Эсте; съ другой стороны, совершенно верно, что "сестра его государя* была решительно непричастна къ его заключенiю въгоспнталь св. Анны. Поэтъ и принцесса знали другъ друга больше 13ти летъ; прннцесса была семью годами старше Тассо и въ марте 1579 г. ей минуло 42 года. Она умерла въ феврале 1581 г., а Тассо оставался въ заключенiи ещо пять летъ после того. Этотъ фактъ уже самъ по себе служитъ достаточнымъ опроверженiемъ легенды. Принцесса была красивая женщина, она покровительствовала Тассо, а онъ писалъ къ ней сонеты и канцоны; но вовсе не она была причиною того, что поэтъ лишился разсудка и свободы". (Кольриджъ).

"Глубокая и неодолимая страсть Тассо къ Леоноре, поддерживаемая безъ всякой надежды въ теченiе целаго ряда летъ, проведенныхъ въ мрачномъ одиночестве, придаетъ высокое моральное достоинство всемъ его чувствамъ. Мы ясно видимъ силу и мощь этого благороднаго духа, который, не взирая на все испытанiя, не изменяетъ предмету своего поклоненiя". (Вильсонъ).

И все жъ я чувствую денъ ото дня, невольно

Слабеетъ разумъ мой...

"Я не жалуюсь на то", писалъ Тассо вскоре после своего заключенiя, - "что мое сердце всегда полно скорби, что голова моя всегда тяжела и часто болитъ, что зренiе и слухъ у меня ослабеваютъ, и что весь мои организмъ истощается. Но, кратко сказавъ обо всемъ этомъ, я не могу не сожалеть объ ослабленiи моихъ умственныхъ способностей... Мой умъ спитъ, а не мыслитъ; мое воображенiе холодно и не рисуетъ никакихъ картинъ; мои внешнiя чувства бездеятельны и не даютъ мне никакихъ впечатленiй; рука моя пишетъ неловко, и перо словно отказывается служить мне... Я чувствую, что я словно скованъ во всехъ своихъ действiяхъ; меня точно одолела какая-то необычная тупость и гнетущая неподвижность..."

Я вижу иногда какой-то чудный светъ

Объ этомъ духе Тассо разсказываетъ въ письме къ Маурицiо Катанео отъ 25 декабря 1585 г., называя его "folletto": "Этотъ воришка утащилъ у меня несколько кронъ... Онъ раскидываетъ все мои книги, открываетъ мой сундукъ и воруетъ у меня ключи, такъ что я ничего не могу спрятать..." Въ другомъ письме, отъ 30 декабря, поэтъ говоритъ о своихъ галлюцинацiяхъ: "Вдобавокъ ко всемъ проделкамъ folletto разскажу, что я часто по ночамъ испытываю тревогу. Даже когда я не сплю, мне кажется, что я вижу въ воздухе маленькiе язычки пламени, а иногда въ глазахъ у меня такъ сiяетъ, что я боюсь лишиться зренiя... Я вижу, какъ изъ глазъ у меня летятъ искры..."

Стр. 84. На векъ останется святынею одна

Тюрьма, где я томлюсь.

"Люди, верующiе въ земное возмездiе злу, обратятъ вниманiе на то, что жестокость Альфонса не осталась безъ наказанiя. Онъ потерялъ уваженiе своихъ подданныхъ и вассаловъ, которые покинули его незадолго до его смерти; даже и похоронили его безъ царскихъ почестей. Его последняя воля осталась неисполненной, его завещанiе признано недействительнымъ. Недолгое время спустя Феррара навсегда была утрачена домомъ Эсте..." (Гобгоузъ).

Тогда я разделю съ тобой техъ лавровъ славу,

Что осенятъ мой гробъ.

Въ iюле 1586 г. Тассо былъ освобожденъ изъ заключенiя, продолжавшагося более семи летъ. Вскоре затемъ, желая получить наследство, оставшееся после его матери, и увидеть свою сестру Корнелiю, онъ прiехалъ въ Неаполь, где былъ встреченъ съ большимъ почетомъ. Между прочимъ, известный атаманъ бандитовъ, Марко ли Шарра, узналъ о местопребыванiи великаго поэта, прислалъ ему приветствiе и обещалъ ему не только свободный проездъ, но и свое покровительство въ пути, предоставляя всю свою шайку въ его распоряженiе. Незадолго до своей смерти, Тассо действительно былъ увенчанъ лаврами въ Капитолiи, несмотря на противодействiе со стороны академiи Crusca.

"Радости воображенiя много разъ описывались и въ стихахъ, и въ прозе; но въ действительной жизни бываютъ такiя минуты, когда нужда и скорбь уничтожаютъ эти радости. Впрочемъ, исторiя человечества показываетъ, что сила воображенiя не парализуется ни физическими страданiями, ни другими неблагопрiятными условiями, действующими на нашу матерiальную природу. Исторiя Тассо служитъ можетъ быть наиболее возвышеннымъ и трогательнымъ доказательствомъ этой истины, которая неизгладимыми чертами напечатлеется въ сердце каждаго, кто только увидитъ мрачную, ужасную тюремную келью, где поэтъ томился более семи летъ. Въ этой сводчатой камере, одинъ видъ которой заставляетъ сердце сжиматься отъ ужаса, Тассо оканчивалъ и исправлялъ свою безсмертную поэму. Въ этомъ отношенiи "Жалоба Тасса" Байрона представляетъ возвышенный и глубокiй нравственный урокъ. По изображенiю самыхъ сокровенныхъ чувствъ человеческой души это - самое красноречивое, самое патетическое, самое сильное и самое высокое изъ всехъ произведенiй нашего поэта. Какое сердце не тронется этой поэтической "Жалобой", - какое воображенiе не воспламенится ею, въ какомъ уме она не вызоветъ высокихъ мыслей? Если бы Байронъ ничего не написалъ, кроме этой одной поэмы, то и въ такомъ случае оспаривать у него право называться великимъ поэтомъ - было бы деломъ вопiющей несправедливости или грубаго тупоумiя". (Бриджесъ).