| Автор: | Байрон Д. Г., год: 1819 |

| Категория: | Поэма |

| Входит в сборник: | Стихотворения Байрона в переводе В. А. Мазуркевича |

| Связанные авторы: | Морозов П. О. (Автор предисловия/комментариев), Мазуркевич В. А. (Переводчик текста) |

Оригинал этого текста в старой орфографии. Ниже предоставлен автоматический перевод текста в новую орфографию. Оригинал можно посмотреть по ссылке: Мазепа (старая орфография)

Дж. Г. Байрон

Мазепа.

Мазепа, новый перев. В. Мазуркевича, с предисл. П. О. Морозова

Байрон. Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. Т. 2, 1905

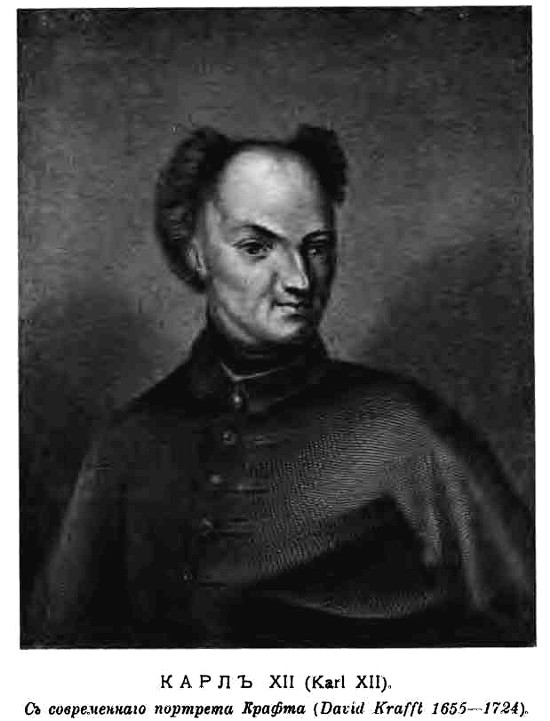

Одновременно с выходом в свет, без имени автора, первой песни "Дон-Жуана", 28 июня 1819 г., появилась небольшая брошюра, с полною подписью Байрона, заключавшая в себе поэму "Мазепа" и "Оду к Венеции". Написана была эта поэма, - по крайней мере, вчерне, - гораздо раньше, вероятно, осенью 1818 г. Её содержание, как указывает сам автор в небольшом предуведомлении, заимствовано из "Истории Карла XII" Вольтера, именно - из 4-й книги этого сочинения, в которой рассказывается о неудачном походе Карла на Россию и об его бегстве в Турцию после Полтавского сражения. Это событие, имевшее такое решительное значение в жизни "последняго рыцаря", и послужило исходным пунктом для Байроновской поэмы. Личность Карла XII, без сомнения, интересовала поэта не меньше, чем личность Мазепы: судьба и характер шведского короля должны были напоминать поэту судьбу некогда излюбленного им героя - Наполеона, для которого поход в Россию оказался точно так же роковым, как и для Карла XII. Это сопоставление обоих героев проскользнуло в первой строфе "Мазепы", где поэту вспомнился "день еще более мрачный и ужасный", чем день Полтавского боя. Замечательно, однако, что, не взирая на все сходство между шведским королем и французским императором и на постоянное внимание Байрона к личности Наполеона, о Карле XII ранее появления "Мазепы" поэт не обмолвился ни одним словом. Может быть, это молчание объясняется тем, что поэт успел познакомиться лишь в сравнительно позднейшее время с тем произведением Вольтера, которым внушена эта поэма.

Пушкин, хорошо изучивший произведения Байрона, досадовал на английского поэта за то, что он, избирая героем Мазепу, остановился на одном только эпизоде из юношеских дней гетмана и вовсе не коснулся позднейших событий его жизни, представляющих гораздо более сильный драматический интерес. Прочитав в первый раз в поэме Рылеева "Войнаровский" стихи:

Жену страдальца Кочубея

И обольщенную им дочь...

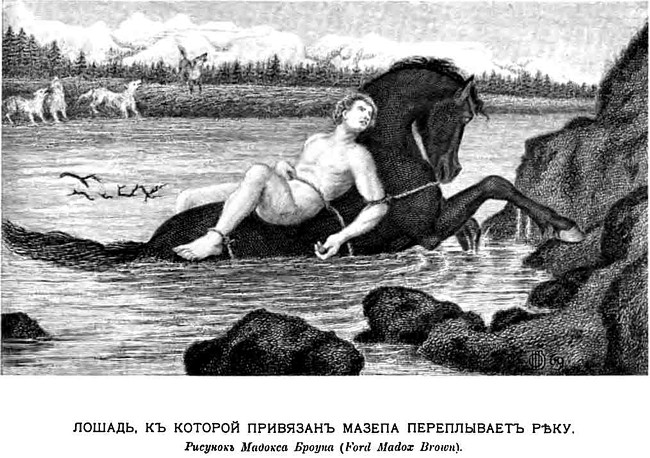

"изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не великодушно... Но в описании Мазепы пропустить столь разительную черту было непростительно... Байрон поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущагося по степям. Картина, конечно, поэтическая, - и за то, посмотрите, что он из нея сделал! Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое проявляется почти во всех произведениях Байрона... Байрон и не думал о нем; он выставил ряд картин, одна другой разительнее, - вот и все; но какое пламенное создание, какая широкая, быстрая кисть! Если-ж бы ему под перо его попалась история обольщенной дочери и казненного отца, то, вероятно, никто бы не осмелился после него коснуться сего ужасного предмета".

Выбор сюжета объясняется, конечно, тем, что Байрон знал о Мазепе лишь те подробности, какие мог найти у Вольтера, вовсе не упоминающого о дочери Кочубея. Но, помимо поразительной картины человека, несущагося на дикой лошади, - безспорно, одной из тех картин, которыми охотнее всего увлекалась фантазия английского поэта, в "Мазепе" есть еще другая черта, близкая Байрону по обстоятельствам его личной жизни: изображение любовных отношений героя к молодой жене старого мужа имеет до известной степени автобиографическое значение; недаром поэт постоянно возвращается к этой теме то с серьезной, то с комической стороны в произведениях венецианской поры своей жизни, - в 1-й песне "Дон-Жуана" и в "Беппо", недаром и возлюбленной молодого пажа Мазепы, жене старика-воеводы, дано имя Терезы, - имя, в ту пору особенно близкое Байрону. В апреле 1819 г., на вечере у графини Бенцони, поэт был представлен юной графине Терезе Гвиччиоли, урожденной графине Гамба, которая только что вышла замуж за богатейшого землевладельца Романьи, шестидесятилетняго старика, уже похоронившого двух жен. Это представление произошло наперекор желанию обеих сторон: молодая графиня была утомлена и собиралась ехать домой, а Байрону не хотелось заводить новых знакомств; они познакомились только из вежливости по отношению к хозяйке дома. Но едва успели они обменяться несколькими словами, - в их сердца запала искра, которая с тех пор уже не потухала. "Дивные и благородные черты его лица", говорит графиня в своих записках, - "звук его голоса, его манеры и окружавшее его невыразимое очарование делали из него феномен, превосходивший все, дотоле мною виденное. С этого вечера мы виделись каждый день во время моего пребывания в Венеции". Несколько недель спустя, Тереза должна была уехать вместе с мужем в Равенну. Разлука с Байроном так потрясла ее, что в первый день она несколько раз падала в обморок, а потом так сильно занемогла, что ее привезли домой полуживою. В это же время у нея умерла мать. У графа было несколько имений и замок между Венецией и Равенной, - и с каждой из этих станций графиня посылала Байрону самые страстные письма, в которых выражала свое отчаяние по поводу разлуки и умоляла приехать в Равенну. В письмах из этого города она трогательно изображала происшедшую с нею перемену: раньше она мечтала только о праздниках и балах, а теперь любовь так переделала её натуру, что она, согласно с желанием Байрона, стала избегать общества и проводить время в совершенном одиночестве, занимаясь только чтением, музыкой, верховой ездой и домашними делами. От тоски и огорчения она опасно заболела: у нея началась изнурительная лихорадка и появились признаки чахотки. Узнав об этом, Байрон приехал в Равенну. Он нашел свою Терезу в постели: она кашляла, харкала кровью и была, повидимому, близка к смерти. "Я боюсь, что она страдает чахоткой", писал поэт. "Вот так случается со всяким предметом и со всякою личностью, к которым я чувствую искреннюю привязанность. Если с ней случится беда, - это будет гибелью для моего сердца: ведь это моя последняя любовь. Увлечения, которым я до сих пор предавался и которыми уже пресытился, имели по крайней мере ту хорошую сторону, что теперь я способен любить в более благородном значении этого слова..." Все окружающие удивлялись своеобразным отношениям старого графа Гвиччиоли к молодому лорду: граф был с ним в высшей степени вежлив и предупредителен, каждый день заезжал за ним в экипаже, запряженном шестеркой лошадей, и всюду разъезжал с ним, - по выражению Байрона - "как Виттингтон с своей кошкой". Байрон чувствовал себя совершенно счастливым подле своей возлюбленной Терезы; эта единственная полная и счастливая его любовь возвратила ему поэзию его юношеских чувств; он был влюблен и нисколько не старался скрывать своего чувства. Когда графиня на некоторое время уехала с мужем в одно из имений графа, Байрон ежедневно посещал её жилище, заходил в её комнату, читал её любимые книги и делал на полях отметки. Когда дела потребовали присутствия графа Гвиччиоли в Равенне, он позволил жене уехать вместе с Байроном в Венецию, где они и поселились вместе в вилле Ла-Мира. Несколько времени спустя, граф обратился к Байрону с просьбою о займе в 1000 фунтов; Байрон отказал; тогда граф потребовал, чтобы жена вернулась к нему в Равенну. Приехав туда, в конце 1819 г., графиня опять заболела; её отец умолял Байрона приехать к ней; муж на это согласился, и в декабре того же года Байрон поселился в Равенне, сначала в доме дяди Терезы, маркиза Кавалли, а затем - в доме самого Гвиччиоли, нанятом им у графа. Летом следующого года граф опять стал требовать, чтобы его жена оставила Байрона; на этот раз дело кончилось формальным разводом графини. Она переехала к своему отцу, а через несколько времени уехала с Байроном сначала в Пизу, потом - в Геную, где они и жили вместе до самого отъезда поэта в Грецию.

По словам Шелли, связь Байрона с графиней Гвиччиоли была для поэта "неоцененным благом". Привязанность молодой женщины к красавцу-поэту была совершенно безкорыстна, и много лет спустя она вспоминала о времени, с ним проведенном, как о самой счастливой поре своей жизни. "Если бы какой-нибудь дух, только что вкусивший небесного блаженства, был низвергнут на землю для того, чтобы испытать все её горести", говорит она в своих записках, - "его скорбь не могла бы быть сильнее той, какую я чувствую с той минуты, когда получила страшное известие (о смерти Байрона) и навсегда утратила надежду еще раз увидеть того, чей один взгляд был для меня дороже всякого земного счастья".

Ради своей любви к Байрону графиня Гвиччиоли отказалась от богатства и общественного положения; она не побоялась скомпрометировать себя открытою связью с поэтом и не согласилась принять от него деньги перед его отъездом в Грецию, а также не позволила ему сделать завещание в её пользу. "Ея поведение в отношении ко мне", писал Байрон к лэди Блессингтон, "было вполне безупречно; редко можно встретить привязанность более сильную и безкорыстную, чем та, какую она сохраняла ко мне во все время нашей связи". Впоследствии, в конце 40-х или в начале 50-х гг., она вышла замуж за маркиза де-Буасси, который очень гордился тем, что его жена была некогда предметом любви Байрона. По смерти маркиза, она вернулась в Италию и поселилась во Флоренции, где и умерла в 1873 г.

Вот эти-то отношения к графине Гвиччиоли и отразились в произведениях нашего поэта, написанных около 1819 г. Байрон несколько раз, как мы уже говорили, возвращается к изображению неравного брака молодой женщины со стариком и внебрачной любви её к юноше. В частности. любовная история Мазепы и Терезы в некоторых своих подробностях очень близко совпадает с личною историею самого поэта. Так, Мазепа рассказывает, что он и Тереза с первой же встречи полюбили друг друга; то же, как мы видели, произошло и с Байроном. Связь Мазепы с графиней вскоре была открыта и юный паж навсегда разлучен со своей возлюбленной; точно так-же и Байрону пришлось разстаться с Терезой в самом начале их близости, так как она принуждена была уехать с мужем в Равенну, - и в первое время разлуки поэт едва ли мог знать наверное, увидятся ли они еще когда-нибудь. Это настроение оказалось у Байрона и в написанном в мае 1819 г. в Болонье стихотворении "К По", где он обращается к реке, текущей к тому городу, в котором живет его милая. До известной степени отождествляя себя с влюбленным Мазепой, поэт рисует Терезу идеальными чертами женской красоты, придавая ей, впрочем, "азиатские" глаза, которых у нея в действительности не было и которыми отличалась другая возлюбленная поэта, венецианка Марианна Сегати.

"Мазепе" лишь случайным и высказываются против допущенного нами отождествления, ссылаясь, главным образом на то, что поэма была уже написана раньше знакомства поэта с графиней Гвиччиоли, и что Терезою же звали и другую особу, которою в свое время также увлекался Байрон, именно - так называемую "афинскую деву". Но если "Мазепа" и был готов вчерне ранее встречи Байрона с графиней, то окончательно отделан он был уже после того, как влюбленные сблизились: рукопись поэмы, присланная Байроном своему издателю, была переписана рукою графини.

Выбор сюжета для поэмы обусловливался, однако, не только личными отношениями автора и его постоянным отрицательным взглядом на "законные узы", которых любовь не хочет знать. Любовная история занимает в этом произведении лишь очень скромное место: она служит только предисловием, поводом к тому, что составляет самую суть поэмы, - к изображению человеческого страдания. По справедливому замечанию Брандеса, участие к страданию мало-по-малу поглощает в патетической поэзии Байрона интерес ко всему прочему. После разрыва поэта с своей родиной это чувство сделалось еще более резким и искренним, чем когда-либо прежде; в этой форме сознание житейской действительности прорывается сквозь романтизм и, можно сказать, уничтожает его. В "Шильонском узнике" изображены страдания благородного Боннивара, который в течение шести лет был прикован к столбу в подземелье такою короткою цепью, что не мог лечь, и видел, как умирали прикованные к соседним столбам его братья, не будучи в состоянии протянуть им руку помощи. Теперь в том же духе написан был и "Мазепа": юноша привязан к спине дикой лошади, которая бешено мчится по лесам и степям, между тем как сам он, невольный всадник, переживает всякого рода физическия и нравственные мучения. И в других произведениях Байрона, напр., в "Жалобе Тасса" и в "Прометее" мы находим тот же излюбленный поэтом мотив, - несчастие и страдание свыше меры и сил. При склонности поэта к такому настроению нет ничего удивительного в том, что несколько строк, сухих и сжатых, из книги Вольтера развились в "Мазепе" в яркую и полную ужаса картину, однородную с картиной мучений мифологического титана. В одном из своих писем к Муррею Байрон говорит, что Прометей "крепко засел у него в памяти"; воспоминание о нем, действительно, не осталось без влияния на все, или почти на все, написанное поэтом; отголоски этого влияния можно указать и в "Мазепе". Подобно прикованному к мертвой скале Прометею, Мазепа, привязанный к мертвому коню, лежит в пустыне, "где не увидишь ни людей, ни зверя, ни следов копыта", где "сам воздух точно онемел", никто не услышит стона, нет никакой надежды на спасение, - "и только ворон злой кружит над сумраком равнины", спускаясь все ниже и ниже к своей жертве...

Другой мотив поэмы - изображение бешеной скачки - вызывает ряд других литературных сопоставлений. В начале прошлого столетия этот мотив часто и на разные лады вариировался в английских балладах, которыми Байрон всегда очень интересовался. Такова, напр., баллада Коупера о почтенном лондонском купце Джоне Гильпине, который вздумал поехать верхом на пикник; лошадь испугалась, понесла неумелого всадника, и только после целого ряда трагикомических приключений ему удалось, наконец, полуживым добраться до своего дома. В другой, подобной же, балладе Бернса: "Тэм о'Шентер" герой рассказа, горячий поклонник эля, возвращается с ярмарки в полночь, также верхом, и, проезжая мимо кладбища, встречает целую толпу ведьм и привидений, которые пускаются за ним в погоню... Серьезным и уже трагическим оттенком отличается тот же мотив в поэме Кольриджа "Кристабель", где лэди Джеральдина рассказывает о том, как пятеро воинов схватили ее, привязали к белому коню и бешено помчались с нею, а потом бросили под дубом, где она и была найдена в безсознательном состоянии - как был найден и Мазепа. Такую же бешеную скачку встречаем, далее, в балладах Вальтер-Скотта: "Вильям и Елена" (переделка известной "Леноры" Бюргера, из которой Жуковский заимствовал свою "Светлану"), "Дикий охотник" и и "Песнь последняго менестреля". Наконец, и сам Байрон также изобразил бешеную скачку в "Гяуре".

Скачка Мазепы получает особый характер, благодаря своеобразно нарисованной и освещенной картине местности. И здесь, опять по двум-трем сухим заметкам, разсеянным в разных местах "Истории" Вольтера, воображение поэта создало удивительный пейзаж южнорусской степи, огромной и безлюдной пустыни, кое-где прерываемой лесами, реками и болотами. В примечаниях к поэме мы приводим те места из книги Вольтера, которыми, по всей вероятности, вдохновлялся Байрон, изображая эту дикую местность; но память поэта могла подсказать ему еще и другие образцы в том же роде. Так, в названной выше "Песне последняго менестреля" Вальтера-Скотта рыцарь Вильям Делорэн, по поручению своей госпожи, мчится на быстром скакуне на кладбище, чтобы добыть из старой гробницы волшебную книгу. Он несется, не разбирая дороги, по мхам и пескам, по лесам и болотам, переплывает реки, не боясь ни дождя, ни снега, ни жара, ни холода. Конь Мазепы также несется сначала по равнине, затем пробегает через дремучий лес, переплывает реку и, с трудом взобравшись на крутой берег, продолжает бежать в степи. При этом обоих всадников, - вольного и невольного - озаряет своим таинственным светом луна; перед одним мелькают болотные блуждающие огоньки, другой напрасно надеется увидеть в окружающей его пустыне даже и такой огонек, - "как счастья проблеск мимолетный"...

Избранная Байроном для своей поэмы форма личного рассказа главного действующого лица как нельзя больше отвечает характеру содержания. "Мазепа" представляет драматический монолог, точно так же, как "Шильонский узник", как исповедь "Гяура" (прием, повторенный Лермонтовым в его "Мцыри"), как страстные монологи Манфреда и проч. Страдание физическое и нравственное, конечно, чувствуется несравненно сильнее и настойчивее, когда о нем говорит сам страдающий: здесь вы ощущаете почти непосредственно жгучую, вопиющую боль... Такое же сильное впечатление производит на читателя и написанная в той же форме поэма Кольриджа "Старый моряк", в которой изображение ужасов одиночества на корабле, заброшенном в полярное море, можно сказать, однородно с картиною страшного томления Мазепы в пустыне. Для Байрона, как поэта в высшей степени субъективного, форма драматического монолога подсказывалась в данном случае, как и в других подобных произведениях, самою сущностью повествования. Если замечание Эльце о том, что Байрон мог изображать только то, что сам видел и пережил, и должно быть принято с некоторыми ограничениями, то во всяком случае несомненно, что поэт, который сам перенес много страданий, мог лучше всякого другого прочувствовать и внутренно пережить в своем воображении и такия мучения физическия и нравственные, каких он не переживал в действительности. Эти мучения были близки его сердцу - и он умел передавать их с такой силой и разнообразием, каких мы напрасно стали бы искать у других поэтов. Недаром почти все любимые его герои - Гуго, Паризина, Фоскари, Гяур, Корсар, Манфред, - постоянно изображаются в борьбе с страшной душевной тоской, лицом к лицу с крушением, пыткой, смертью, - собственною мучительною и продолжительною смертью или горькою утратою самых дорогих им людей, - с угрызениями совести, среди зловещих ожиданий грозной вечности, не имея иной опоры, кроме своей природной энергии и непреодолимой гордости. В каждом из этих байроновских героев несомненно есть часть самого поэта, его собственной личности, и характер Мазепы роднится с ними не одним только тяжким страданием, но и другими чертами. Несмотря на свой преклонный возраст, гетман сохраняет неодолимую физическую и духовную мощь, - "как дуб, что снес грозы удары и под которым ныне он искать приюта осужден"; он смел, спокоен и суров, как в былые годы, и так же безпощадно готов бороться и теперь с врагами, как безпощадно отомстил некогда грозному воеводе за свой позор и мучения, разрушив до основания его замок. Таким образом в семье прочих байроновских типов Мазепа является вполне своим.

духовно; он - "покинутый судьбой, мученья сносит как герой, и пред усильем мощной воли, смирясь, немеют рабски боли"; войско его разбито, власть уничтожена, он должен спасать свою жизнь бегством, среди лишений, но он не побежден: духом он так же смел и бодр, как его старый товарищ-гетман и с тою же небрежностью, с тем же равнодушием, как тот, относится к ударам судьбы, беззаботно засыпая под речь Мазепы... И вам так и кажется, что чуть забрежжет утро, этот неутомимый и несокрушимый в несчастье "последний рыцарь" разбудит своего спутника бодрым окриком пушкинского Карла:

Ого! Пора!

Вставай, Мазепа!

Вы чувствуете в этом мимолетном изображении все ту же могучую натуру, которая, как и Мазепа, как и другие байроновские герои, "не знает меры в добре и зле" и до конца верит в свои силы.

Кто угадает жребий свой?

И будь безтрепетен душой!

Смерть, рано или поздно, неизбежна; но человек, одаренный духовною мощью, спокойно предается своей судьбе. Он хочет жить - даже и среди страданий ждет иного, лучшого жребия и не склоняется перед ударами судьбы, а смело и гордо посылает ей свой вызов. Такова заключительная мораль, выведенная Мазепой из его рассказа и вполне совпадающая с моралью самого Байрона.

* * *

"Мазепа" оставил в европейской литературе довольно яркий след. О связи поэмы Байрона с "Полтавой" Пушкина уже сказано выше. Почти одновременно с "Полтавой" явилась одна из "Orientales" Виктора Гюго на ту же тему (1829); затем, в 1840 г. написана трагедия "Мазепа" знаменитого польского поэта Юлия Словацкого, одного из самых замечательных представителей байронизма на славянской почве. К более позднему времени относится трагедия Рудольфа Готтшалля. Наконец, следует упомянуть и о произведении из другой области искусства - о симфонической поэме Листа "Мазепа", в которой содержание байроновского рассказа гениально иллюстрируется звуками (1857).

П. Морозов.

"Тот, кто занимгл тогда этот пост, был польский шляхтич, по имени Мазепа, родившийся в Подольском палатинате; он был пажем Яна Казимира и при его дворе приобрел некоторый европейский лоск. В молодости y него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагишем к дикой лошади и выпустить лошадь на свободу. Она была родом из Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования, он пользовался большим почетом среди казаков, слава его все более и более росла, так что царь принужден был объявить его украинским гетманом". (Voltaire. Hist. de Charles XII, p. 196).

"Король бежал и гнавшиеся за ним враги убили под ним его коня; полковник Гиета, раненый и истекающий кровью, уступил ему своего. Таким образом дважды посадили на коня во-время бегства этого завоевателя, который не мог сесть в седло во-время битвы" (стр. 216).

"Король отправился другой дорогой с несколькими всадниками. Карета, в которой он сидел, сломалась по пути, и его посадили верхом на лошадь. К довершению несчастия, он заблудился ночью в лесу. Там, обезсиленный, несмотря на свое мужество, невыносимо страдая от ран, потеряв лошадь, упавшую от усталости, он лежал несколько часов под деревом, подвергаясь опасности быть застигнутым ежеминутно победителями, которые гнались за ним со всех сторон" (стр. 218).

I.

Покинут был державный швед;

Недвижно, грудою кровавой

Легли товарищи побед;

И мощь и доблесть изменили,

Примкнув тщеславно к новой силе,

К царю Москвы; врагов набег

Ея стенам не страшен боле;

Но грянул час и худших бед,

Имен и воинств лучший цвет.

Он одному принес паденье,

A миру - ужас и смятенье.

II.

Карл, мучась болью жгучей раны,

Скакал чрез реки и поляны,

Спасаясь бегством, обагрен

Чужой и собственною кровью.

Чтоб бегству этому помочь

Погибли тысячи с любовью,

И не сказали ничего

В упрек тщеславию его,

Уж больше правде не грозила.

Вождю Гиета дал коня,

A сам в плену погиб, стеня.

Но пал скакун в безумном беге,

Близ цепи вражеских костров,

Остановился на ночлеге.

Для этих лавров-ли порой

Народа кровь течет рекой?

Лежит под деревом король.

Тревожит ран тупую боль

Холодный мрак в ночи безсонной,

Но он, покинутый судьбой,

И пред усильем мощной воли

Смирясь, немеют рабски боли,

Как некогда, во дни войны,

Народы - им покорены.

Где сонм вождей? Увы, их мало!

Несчастный день развеял их,

Но честь и верность сохраняла

Горсть остававшихся в живых.

Вблизи монарха, у коней;

Они - товарищи; равняет

Беда животных и людей.

Здесь и Мазепа; хмурый, старый,

И под которым нынче он

Искать приюта осужден.

Казацкий гетман смел, спокоен;

Усталый, - все-ж как истый воин,

Постлал из листьев ложе другу,

Ослабил повод и подпругу,

Труды товарища ценя.

И смотрит с ласковой заботой,

Его усталость не берет;

Не прихотлив, как гетман, тоже

Себе не требует забот

О пище иль удобном ложе.

Мазепу бешено носил

Он по степям необозримым

И средь несчетных голосов,

Узнав в толпе хозяйский зов,

Пусть ночь темна, пускай густым

Покровом сумрака одета,

Как лань, с заката до разсвета

Конь смирно следовал за ним.

Лишь покормив коня, раскинул

Мазепа плащ, и отодвинул

Свое тяжелое копье,

С тревогой, скрытою во взорах,

В пороховнице есть-ли порох,

Не отсырели-ли кремни,

Не перетерлись-ли ремни...

За всем присмотр в походе нужен.

Монарху предложил герой

Стократ спокойней, чем иной

Придворный мог-бы сделать это

В разгаре пышного банкета.

Ему предложенную долю,

Чтоб подкрепить, скрывая боль,

Свой дух и гаснущую волю.

Затем сказал: "Мы все сильны

Но кто-бы сделал в дни войны

Все то, что сделано тобою?

Ты, гетман, замкнут, молчалив,

За то в бою красноречив. .

С дней Александра и поныне

Никто подобных пар не знал,

Как ты и верный Буцефал.

Скача чрез реки и овраги,

Затмил ты скифских ездоков!"

Но гетман, грустен и суров,

Промолвил: "горе тяжкой школе,

Где я учен носиться в поле".

- Ты недоволен? Почему?

"А... мой рассказ не будет краток,--

Ответил старец: - "мы пройдем

Еще не мало миль средь схваток

И только там за Борисфеном

Не в силах он грозить нам пленом

Вам нужен, государь, покой!...

Я стану сам, как часовой,

".

Но Карл сказал ему: - "и все-же,

Прошу тебя, начни рассказ:

Быть может, он, хотя на час,

Мне даст забвение покоя,

".

"Пусть так! Для этого готов

Я вспомнить жизнь былых годов.

Лет с двадцати, при Казимире

- Ян Казимир был королем -

Он был учен; со всеми в мире,

Не забирал земель чужих,

Чтоб после не утратить их.

Не схож он с вами был - нет споров,

В варшавском сейме, жизнь текла

Его спокойна и светла.

Положим, знал и он печали:

Любил он муз и женский пол,

Не сожалел, что предпочел

Их иго воинскому игу,

И в гневе выйдя из себя,

Менял любовницу иль книгу.

К себе сзывал он всю Варшаву,

И Польши лучший цвет и славу

Влек Казимира пышный двор.

Недаром польским Соломоном

Один лишь не пошел с поклоном,

Блюдя достоинство и честь:

Лишенный пенсии, сатиру

Сложил он и поведал миру,

Двор, вечно занятый пирами!

Все изъяснялись там стихами,--

И даже сам я написал

Однажды нежный мадригал

"Терсит, объятый

Тоской"... Там был и граф-старик,

Как соляная копь, богатый,

Иль как серебряный рудник.

Надменно гордый древним родом,

С небес на радость послан он.

Тщеславный саном и казною,

Среди придворных отличен,

Своею честью родовою

И начал думать, наконец,

Что предков славные деянья

Им лично были свершены.

Но не таков был взгляд жены

Юней его была жена

На тридцать лет; истомлена

Супружеской гнетущей властью,

Она стремилась жадно к счастью,

В оковах тщетного желанья,

Слегка поплакав на прощанье

С былой душевной чистотой,

Сказав с одним, с другим два слова,

Ждать случая, который сам

Идет на встречу воле дам,

Чтоб графа наградить отличьем,

Ведущим в рай, как говорят...

Таким заслуженным величьем!

V.

Я молод был и был пригож;

Теперь сказать я вправе это,--

Что в годы моего расцвета

Со мной тягаться из мужчин

Не мог безспорно ни один.

Я весел был, был полон силы;

Легли морщины на чело,

Веселость время унесло,

Принижен гибкий стан войною,

И встреться я теперь с роднею,

Едва-ль признала-бы меня.

Но, впрочем, в том виной не время!

Вы сами знаете, что я

Несу годов преклонных бремя,

Не то под мрачным небосводом,

В глуши лесной, в полночный час

Не посвятил бы я рассказ

Когда-то прожитым невзгодам.

Что меж деревьев, в тьме унылой,

Скользит здесь тень Терезы милой...

Хоть память мне верна вполне,

Но все-ж нет слов для описанья

Глаза, как свод небес, темны,

Горели негой и любовью...

У турок, с нашей польской кровью

Смешавших кровь свою, должны

Как свет луны на небе ночи;

Сияли грусть и томность в них.

В былое время взгляд святых

Хранил такое выраженье,

Они всходили на костер

И радость видели в мученье.

Ея прекрасное чело

Спокойно было и светло,

Когда в его немую гладь

Глядится солнце знойным светом,

Чтоб в нем свой образ увидать.

Уста... ланиты... Впрочем, что-же

Ее, кто был мне всех дороже,

Любил тогда, люблю теперь!

Такой, как я, не знает меры

В добре и зле... Он, полный веры,

И тени прожитых годов

С ним неразлучны до могилы,

Как мне, на склоне жизни, милы.

VI.

Многозначительно взглянул.

Она мне отвечала взором.

Порой безмолвным разговором

Очей и мыслей будим мы,

Друг к другу тайное влеченье

И безотчетное волненье,

Горящей цепью, наконец,

Смыкает чувства двух сердец,

Как будто-бы магнитным током.

И я грустил, лил слез поток,

Но не видать её не мог.

Мы познакомились... Отныне

Друг с другом, и моей богине

Я жаждал страсть мою открыть...

Томился, ждал... хоть при свиданье

Смолкало на устах признанье...

В пустой безсмысленной игре

(Ее назвать я не съумею)

Дни проводили напролет.

И вот играл я как-то с нею.

Игры... Я счастлив был сознаньем,

Что вижу ту, что близок к той,

Кого любил я всей душой.

Как верный сторож, со вниманьем

(Пускай с подобным же стараньем

Нас охраняет наш дозор!).

И я заметил, - не игрою

Она была увлечена;

Ея душа омрачена.

Она играла без разсчета,

В раздумье сидя по часам,

Но не корыстная забота

И как-то раз она взглянула...

В душе зарницею блеснула

Внезапно мысль, что этот взгляд

Сулит мне тысячу отрад.

Признаний вырвалась волна

Безсвязных, странных, но она

Внимала, - этого довольно!

Кто раз внимал, - тот и второй

Коль сердце не в броне льдяной...

Отказ еще не отверженье!

VII.

Да, я любил и был любим!

Не склонны к нежностям таким.

Разсказ о счастье и печали

Я сокращу, - иначе он

Вам показаться-б мог смешон.

Как вы - народом и собой.

Я - князь, вернее был им; в бой

Послать мог сотни ежечасно,

Чтоб крови пролит был поток,--

Но я рассказ мой продолжаю:

Да, я любил и был любим.

О что за счастие! но с ним

И что за горести! - я знаю!

Когда я шел к ней в первый раз,

Был часом страстных ожиданий;

О нем мечтал я ночью, днем,

И нет милее ни о чем.

Чтоб снова юным быть пажом,

Располагавшим лишь мечом,

Да нежным сердцем и дарами

Природы - юными годами,

Тобой пожертвовать, Украйна!

Встречались крадучись мы: тайна

Иным в любви милей стократ.

Но для меня в ней лишь мученья...

Чтоб громко, не таясь людей,

При всех назвать ее моей,

A не дрожать при встрече краткой

За счастье, взятое украдкой!

Как всех влюбленных, сотни глаз

Подстерегали также нас.

Хоть дьявол мог-бы быть любезней.--

Да впрочем, он-ли виноват?!

Ханжа подумал, что полезней

Всю желчь свою излить на нас.

Ну, словом, ночью как-то раз

Шпионам в руки мы попали.

Я безоружен... Еслиб я

И был тогда в броне из стали

Закован с головы до ног,

Все-ж с ними биться-б я не мог!

Уединенный замок где-то

В немой глуши... и думал я,

Что наступила смерть моя.

Смирясь пред участью такою,

Я к Богоматери... Но вдруг

Был увлечен толпою слуг

К воротам. С этого мгновенья

Судьба Терезы мне чужда:

О, ярость графа! Без сомненья,

Был палатин надменный прав,

Боясь, чтоб это вероломство

Не повлияло на... потомство.

Тем, что при нем, славнейшем в роде,

Неумолимая судьба

Пятнала честь его герба!

Его, кто славен был в народе,

И думал, что в глазах других,

- Особенно в моих, - он тоже

Всего важнее и дороже.

A то вдруг паж!... Ну, будь король.

Слабее при таком сознанье...

Но паж... Нет!... Он негодовал...

Я гнев супруга понимал,

Но описать не в состоянье.

"Коня сюда!" Конь приведен.

В степях Украйны вырос он,

И быстр, как будто мысли сила

Его движенья окрылила.

Лишен свободы только день

И не знаком еще с уздою.

Он тщетно рвется и храпит

В испуге, пеною покрыт,

Таким он подведен ко мне,

Бездушной челядью к спине

Его привязан я ремнями...

Конь сразу выпущен... И вот

И не угнался-бы за нами

Поток шумящий бурных вод!

X.

Вперед! И замерло дыханье.

Куда направлен бег коня.

Разсвет чуть брезжил, а меня

Конь уносил все дале, дале,

И только по ветру звучали,

Насмешки слуг и хохот злой.

Пытался в ярости сорвать я

Петлю, которая меня

Сковала с шеею коня,

Но, звонкий топот скакуна

Их заглушал... О, если-б снова

Была возможность мне дана

Отмстить за горести былого!...

Я отомстил за все потом...

От замка гордого, от башен

И неприступных стен его,

От мирных пажитей и пашен

Погибло все!... Лишь уцелели

Кусты, что раньше зеленели

У стен, да камень очага

В покоях злобного врага.

Дворцовых рушившихся стен,

Как обращал жестокий пламень

Ворота, мост и башни в тлен,

Как полз огонь все выше... выше...

По опаленной, черной крыше,

Но не смогла она дворец

Спасти от гибели и мщенья.

Никто не думал в те мгновенья,

На встречу гибели лихой,

Что я вернусь туда для мести

И десять тысяч скакунов

Со мною явятся на зов

За неприязненный прием.

Да, шутку он сшутил плохую,

Когда связал меня с конем!

Но поудачней шутку злую

Возмездье время нам несет.

Не существует в мире власти,

Спасти способной от напасти

Врага, который не прощен,

Хранит в настойчивом терпенье,

Как клад, былое оскорбленье.

XI.

Вперед!... Вперед!... Мой конь и я,

На крыльях ветра мчались, скоры

Как зимней ночью метеоры,

Когда светло озарена

Сияньем северным она...

Легла угрюмым пустырем

И лишь порою над холмом

Мелькала серая руина

Ограды замка, что служил

Безлюдно все... Не больше года

Прошло с турецкого похода...

Где спаги конь ступил ногой,

Все стало пустошью немой,

Стал чужд травы зеленой всход...

Был мрачен хмурый небосвод...

Выл ветр в тоске неугомонной -

- Я-б мог мой вздох ему послать,--

И я не в силах был, немея,

Рыдать, молиться иль вздыхать.

На гриву конскую струею

Мой пот катился; подо мною,

Летел дорогою степной.

Мое безжизненное тело

На нем безпомощно висело.

Порой казалось мне, что он

Но нет! Для этой дикой силы

Что значил я, ослабший, хилый?!

Мой каждый стон, наоборот,

Как шпора, гнал его вперед.

Он, будто слыша трубный звук,

Скакал - весь трепет, весь испуг!

Веревки резали мне шею,

Их крови брызнувшей струя

И жажда жгучая палила

Язык мой горячей огня!

XII.

Вот лес, разросшийся широко!

Деревья старые стоят

Непобедимым мощным строем;

Их непреклонный, гордый ряд

Не гнется по ветру, что с воем,

Срывает в ярости своей

Их листья, обнажая ветки!...

Но здесь деревья были редки.

Меж ними заросли кустов

Цветущей каждою весною,

Но от осенних холодов

С непроницаемым туманом

Спадавшей на землю в багряном

Сраженных битвой; ночь немая

Вперяет в них свой мутный взгляд,

Морозный полог простирая

Над каждой мертвой головой,

Что даже ворон в час ночной

На пир постыдный прилетевший,

Наверно-б, проклевать не мог

Обледенелых, мерзлых щек.

Мы мчались... Дуб... каштан... сосна.

Не то-б мой жребий был печален:

Кустов подвижная стена

Не рвала тела, уступая

В себе еще остаток сил,

И боль, и страх превозмогая.

Летя, как ветер, меж кустов,

Мы оставляем за собою

Я по ночам внимал их вою

И звуку медленных прыжков.

Их бег за нами поспевает,

Тот мерный бег, что побеждает

С разсвета, по лесу мелькая,

Неслась за нами эта стая

На разстоянии сука,

A ночью слышен был их шорох.

Когда-б теперь моя рука

Владела саблей или пикой,

Сражался-б я со стаей дикой!

Коль умирать, так уж в бою,

В начале быстрой скачки, прежде

Томился в смутной я надежде,

Что конь устанет и падет.

За то теперь, в холодный пот

Но, впрочем, тщетное волненье!

Был быстр его летучий бег;

Хранил он бодрость горных ланей,

И не быстрей слепящий снег

Куда не в силах он войти,

Порывом ветра сбит с пути.

Как избалованный с пеленок,

Отказ изведавший ребенок,

И в гневе том похож был он

Движений резких быстротою

На женщину, когда она,

Возмущена, возбуждена,

XIII.

Мы миновали лес; уныл

Прохладен летний полдень был.

Иль это кровь застыла в жилах?

Сносить стеснения оков,

Хоть был тогда я не таков,

Каким теперь кажусь. Могучий,

Я, как поток с вершины скал,

Все чувства страстно изливал!

A тут и гнев, и страх, и голод,

И стыд, и боль, и грусть, и холод,

И нагота!... Все вынес я,

Был при малейшем оскорбленье

Готов на месть и нападенье!

Что-ж удивляться, если гнет

Стыда, страданий и невзгод

Казалось, небо потемнело

И разверзалася земля.

Уж был готов подумать я,

Что упаду, - но нет, напрасно!

В висках стучало... Колесом

Вертелось небо и кругом

Деревья гнулись, как хмельные...

Сверкнули искры огневые

Я умирал, измучен скачкой,

Охваченный какой-то спячкой,

Боролся с ней... Так на волнах,

Цепляясь за доску рукою,

И снова, волею ветров,

Взлетаешь на спину валов.

Жизнь трепетала в лихорадке,

И как в горячечном припадке,

Игра причудливых огней...

Но стихла боль... И лишь сознанье

Твердило мне, что смерть страшна,

Когда подобное страданье

И даже худшее, быть может!...

Но страх мне сердца не тревожит:

Я смерть не раз встречал и, - смел -

В лицо безстрашно ей глядел.

И вот очнулся я!... Но где я?

Я весь дрожал, то холодея,

То мучась жаром, как в огне.

Жизнь возвращалася ко мне

Внезапно пронизал меня

И к сердцу, слабому дотоле,

Вновь крови хлынула струя.

Я ощущал его биенье...

Вернулись вновь, хоть все кругом

Еще казалось тусклым сном;

Я слышал ропот волн вспененных,

Я видел звездный небосклон,--

Мой дикий конь средь разъяренных

Валов переплывал поток,

Который, светел и широк,

Катился вдаль; напряг он силы,

Безвестный берег... Холод волн

Прогнал мое оцепененье,

A конь, суровой мощи полн,

Одолевая их теченье,

Без колебания... Но вот

И берег!... Только пристань эта

Была ничто в моих глазах:

Грозила сзади ночь без света,

Как долго длилося страданье -

Не знаю я, - но в тишине

Порой казалось, что дыханье

Навеки замерло во мне.

С блестящей шерстью, с мокрой гривой,

Скользя нетвердою ногой,

Мой конь в поспешности ретивой

Взобрался на берег крутой.

Широкий дол чернеет там;

Ему конца не видят очи;

Как бездна, снящаяся нам,

Его равнина необъятна,

Взошедшей с правой стороны,

То здесь, то там бросает пятна;

Нигде ни признака жилья

Среди пустыни безысходной,

Не вспыхнул слабый свет огня;

И даже огонек болотный,

Как счастья проблеск мимолетный,

Не посмеялся надо мной!

И завлекал воображенье,

Но все-ж принес-бы утешенье,

Напоминая мне собой

О милой близости людской.

Вперед мы двигались, но вяло...

Измучен бегом роковым,

Весь в пене, плелся конь устало,

Ребенок справился бы с ним.

Увы, значенья для меня;

Ремнями связанный вкруг тела,

Лежал без сил недвижим я;

Но если б даже и свободна

Пытался долго, но безплодно

Я эти узы разорвать:

Лишь крепче стягивались путы;

Боль увеличивалась; мне

Окончен бег коня вполне,

Хоть не достиг он дальней цели...

Лучи с востока заалели,

Провозвещая близость дня.

Дневное яркое светило

В туманной дымке! Думал я,

Что никогда уж день приветный

Не сменит ночи безпросветной.

Пока не вспыхнуло светло,

Как ярко пурпурное знамя,

Там на востоке алом пламя

И не закрыло от очей

Но вот и солнце! С небосклона

Оно дарит живой привет

И шлет с высот далеких трона

Свой необычный, странный свет!

Настало утро... Сквозь туманы,

Везде, куда ни кинешь взор,

Пустынный тянется простор.

Напрасно мчаться чрез поляны,

Ни зверя, ни следов копыта

И тучная земля степей

Никем не вспахана, не взрыта.

Сам воздух точно онемел;

И рой стрекочущих букашек

В траве затих и присмирел.

С трудом дыша, мой конь усталый

Еще тащился путь не малый,

Глухим плелись мы пустырем.

И вдруг почудилось мне ржанье!...

Не ветр-ли в сучьях шелестит,

Вводя в обман мое сознанье?

Как эскадрон, несется смело

На нас табун коней степных,

И восклицанье онемело

В устах испуганных моих.

Не зная седел и узды,

Но средь несущихся волною

Ни одного нет для езды.

Летят с стоящей дыбом гривой

Их своенравности ретивой

Суровый повод не знаком.

Он им не рвал ноздрей до боли,

Подковы не сжимали ног

Табун коней, питомцев воли,

Как в море вспенившийся вал,

На встречу с грохотом скакал.

Скакун мой ожил на мгновенье,

И слабо ринулся вперед...

Но только миг один... И вот,

Дыша порывисто боками,

Он на земь падает; кругом

И, засыпая мертвым сном,

Шлет, как последнее прощанье,

Протяжно-жалобное ржанье

И прекращает с ним навек

Табун приблизился скачками

И видит, - мертв и недвижим

Лежит мой конь, а рядом с ним

И я, привязанный ремнями

Кружат вкруг нас в испуге кони,

То вдруг приблизятся ко мне,

То, будто в трепете погони,

Отпрянут в сторону опять,

В исканье шири и свободы

За патриархом всей породы,--

Прекрасным вороным конем

Без белых пятен и отметин,

Своею статью был заметен.

Они кружатся, ржут, храпят,

И, человека избегая,

Внезапно бросились назад,

Они покинули меня

У трупа павшого коня

И подо мною коченело

Его безжизненное тело,

От непосильного труда.

Я - умиравший - крепко связан,

Лежать на мертвом был обязан

И не надеялся, что впредь

Так умирал с конем я рядом

С утра до темноты ночной,

Следя своим потухшим взглядом,

Как солнце скрылось за горой.

Казалось мне, что я обрел

В душе усталой примиренье

С тягчайшим из житейских зол.

Оно для нас бывает благом,

Но избегают робким шагом

Все неизбежности слепой

И ждут в душе, что осторожность

Доставить в силах им возможность

Иные-ж в тягостные дни

О нем усердно молят Бога

И даже направляют меч,

Чтоб испытание пресечь.

И для страдающих сердец

Внушает страх такой конец.

Но странно, - тем, кто жизнь проводит

В богатстве, радости, пирах,

Тем смерть внушает меньший страх,

Чем знавшим горькия лишенья.

Оно понятно, впрочем; тот,

Кто испытал все наслажденья

И сожалеть о ней не станет;

Он не желает ничего,

И только будущность его,

Как неизведанное, манит,

Будь добр иль зол он, - только так,

Как создает воображенье

В тревожном нервном возбужденье.

Меж тем страдалец вечно ждет,

И смерть встречает не как друга,

A как врага, который рад

Лишить его из-за недуга

Всех неизведанных отрад.

Судьба страдальцу-б принесла

Отдохновение от зла

И создала-бы счастье прочно.

Быть может, завтра в первый раз

И получил бы искупленье

За слезы, муки и паденье;

Быть может - завтра-же дано

Ему изведать власть и силу...

Ему сегодня лечь в могилу?!

XVIII.

Садилось солнце... На коне,

К его привязанный спине,

Чтоб с этим охладелым прахом

Мне не пришлось смешать мой прах.

В моих тускнеющих глазах

Стояла гибель; на свободу

Я обратил в последний раз

Глаза к немому небосводу

И увидал, как между мной

И бледным солнцем ворон злой

И только ждал моей кончины,

Чтоб пир затеять роковой.

Летал он низко надо мной;

Все ближе... Вот трепещут крылья,

Но нет, - напрасные усилья!...

Вот захрустел в тиши песок

Моею тронутый рукою,

И горло испустило вдруг

Вмиг улетел он, скрытый мглою.

Затем померкло все кругом...

Лишь смутно помню, как во сне я,

Что звезды чудные, бледнея,

В ненарушаемом покое...

То безразличие тупое

Сменяло просветленья миг,

То вновь придя в себя, в волненье,

Затем короткий вздох иль крик...

Дрожь... трепет... сердце холодело...

Огнем пронзали искры тело...

Кололи мозг мой... жгли его...

XIX.

Пришел я в чувство... Где?... Ужели

Передо мною лик людской?

Ужель я сам лежу в постели

Людския-ль очи с тихой лаской

Глядят так нежно на меня?

Мне все казалось дивной сказкой

Иль продолженьем забытья.

A у стены, в углу жилья,

С густою, русою косою

Глядела дева на меня.

Едва лишь я пришел в сознанье,

Блестящих, полных состраданья

К печальной участи моей.

И я смотрел в немом волненье,

В груди дыханье затаив:

Не стал я пищей птиц и жив?

Когда-ж казачка увидала,

Что я слегка глаза открыл,

Она улыбкой просияла,

Как ни пытался, молвить слово,

И палец приложив к губам,

Она мне знак дала, чтоб снова

Я воли не давал речам,

Затем, мне руку сжав рукой,

Заговорила... Голос милый

Был полон музыкой такой,

Какой не слышал я доселе.

Когда скользнула от постели

Казачка тихо и в дверях

Звала кого-то осторожно;

Затем прислушалась тревожно.

Она, и девушка ушла,

A перед тем, как удалиться,

Опять взглянула, сделав знак,

Что здесь мне некого страшиться,

Охотно приютит больного,

По мере сил служить готов

И что она вернется снова,

Как только мой услышит зов.

Кругом так пусто и уныло.

XX.

Она вернулася с отцом

И старой матерью своею...

Подробной повестью о том,

Что было далее со мною,

Когда я найден был семьею

Гостеприимных казаков

Они взялися за леченье,

Меня в сознанье привели,

Кому судило Провиденье

Быть властелином их земли.

Насытить мукой месть свою

И с диким смехом привязавший

Меня к взбешенному коню,--

Открыл дорогу мне к престолу.

Не опускай лишь взоров долу,

И будь безтрепетен душой!

Увидит завтра Днепр, быть может,

Как на турецком берегу

Коней усталых на лугу!

С каким восторгом завтра встречу

Реку синеющую я,

Коль к ней пробьемся мы сквозь сечу!

".

И гетман лег под старым дубом

На листьях, - может быть и грубом,

За то удобном ложе; он

К нему давно был приучен.

Кто часто не ночует дома,

A спать бывает принужден

Там, где его застигнет сон.

Король спокойно, ровно дышит,

Король усталый спит уж с час.

МАЗЕПА, ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ ВОЛКАМИ.

Картина Ораса Верне (Horace vernet).

Стр. 118.

...но грянул час и худшихь бед.

ѵшкиным в эпиграф к "Полтаве". Отступление Наполеона из Москвы началось 3 октября 1812 г. Затем он был разбит под Витебском 2 ноября, под Красным 4--6 ноября и при переправе через Березину 13--17 ноября 1812 г.

Лежит под деревом король.

Место этой первой остановкн Карла во время его бегства после Полтавского боя (27 июня 1709) находилось, вероятно, между Полтавой и впадением Ворсклы в Днепр.

Стр. 120. Характеристика Яна-Казимира заимствована главным образом из сочинения Вольтера: "Век Людовика XIV".

...граф старик,

Какь соляная копь богатый.

"Сравнение с соляною копью, кажется, допустимо в устах поляка, так как главное богатство Польши заключается в соляных копях".

"Историей Карла ХИи" Вольтера. Надпись на одной из выбитых Карлом медалей: "Silvae paludes aggeres hostes victi" - могла дать поэту, так сказать, общую программу этого описания; отдельные частности несомненно внушены Вольтером, который также не один раз упоминает о болотах, пустынях и лесах. Приводим несколько примеров:

"От Гродна до самого Борисфена на восток идут болота, пустыни, огромные леса"... "необходимо было пройти через лес, росший на болоте, на протяжении 50-ти лье"... "Пустыня, в которой не видно было ни хижин, ни палаток, ни людей, ни животных, ни дорог, в которой не было ничего, - даже воды"... "Южная часть Украйны - одна из самых плодородных и в то же время самых пустынных стран в мире: дурное правительство уничтожало там все, что природа щедро давала человеку. Жители Малой Татарии не сеяли и не собирали жатвы, потому что их нивы опустошались татарами", и пр.